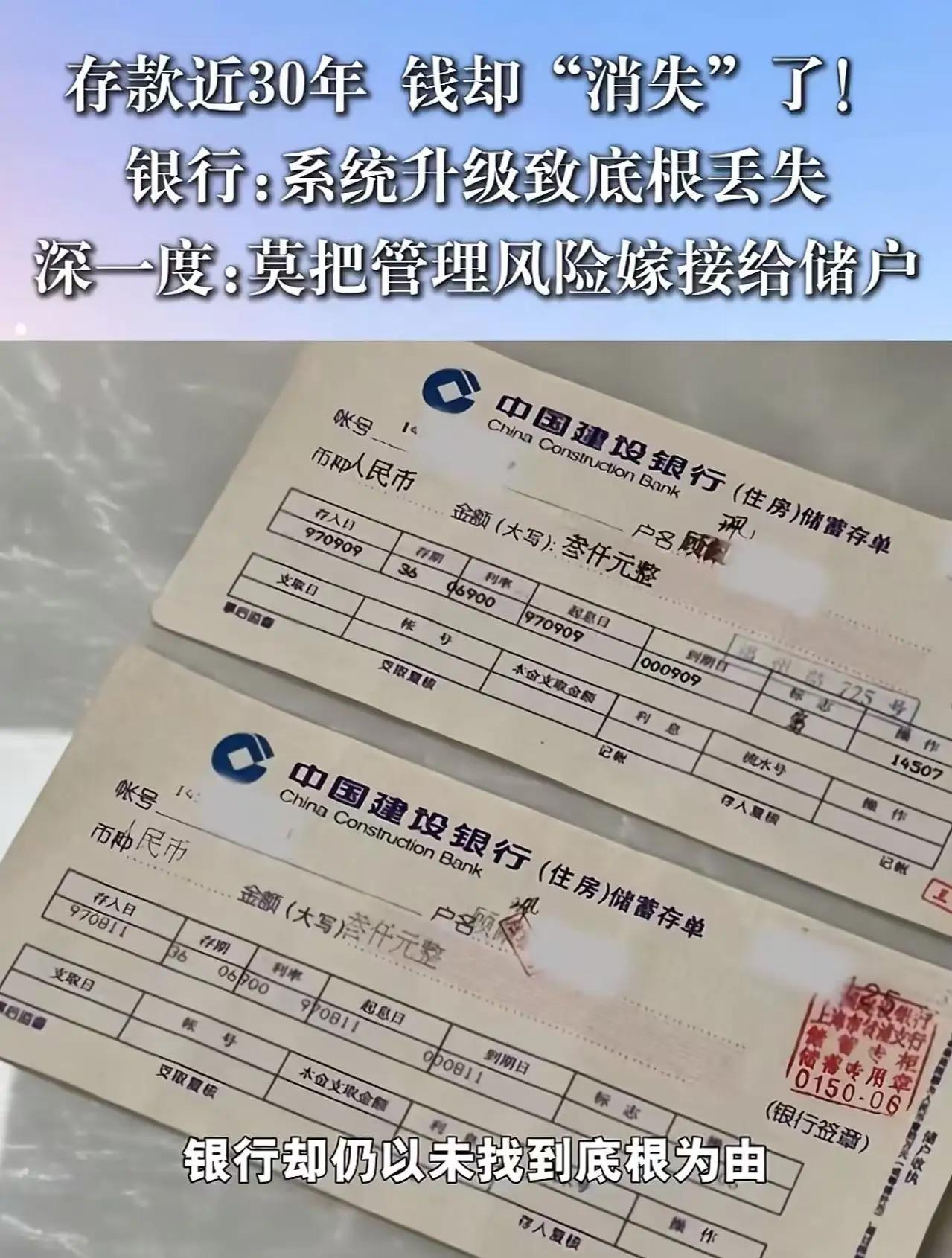

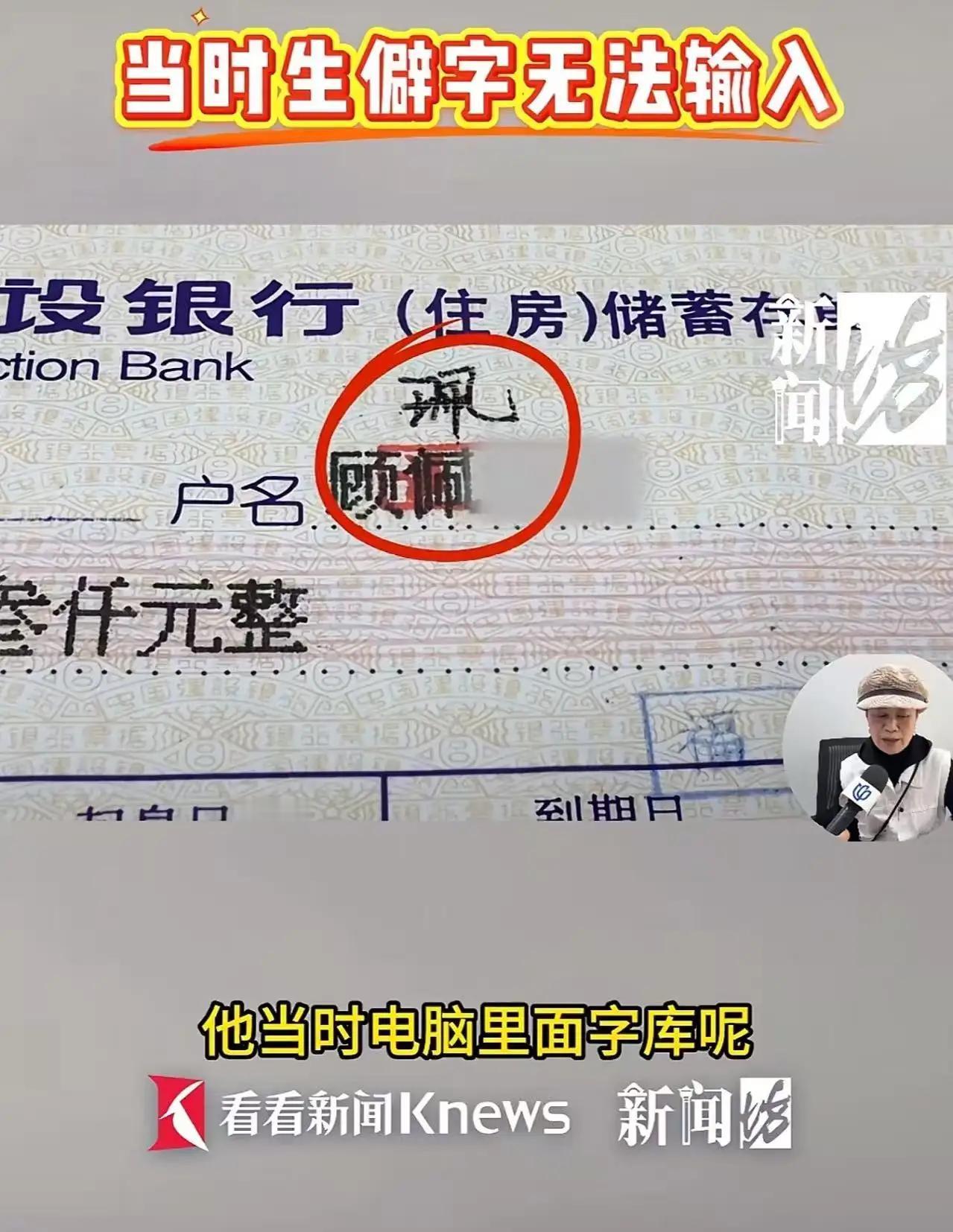

,在这个快节奏、信息爆炸的时代,似乎每个人都在追求“效率”和“便捷”。但当我们面对一份沉淀了28年的存款单时,或许会发现,时间并没有让一切变得简单。上海的那位大妈,手里紧握着两张泛黄的存款单,眼神里满是期待与一丝无奈。她说:“我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?”这句话,简单却震撼人心。 这场“存款风波”,不仅仅是一起普通的银行取款事件,更像是一面镜子,折射出我们对信任、对制度、对公平的深层次思考。大妈的坚持,似乎在告诉我们:只要有证据,就应当得到尊重和保障。可现实中,银行方面的回应却显得冷漠而机械:“存根找不到,不能办理取款。”这背后,隐藏的是制度的尴尬,还是技术的落后?还是某种管理上的无奈? 网友们的声音也纷纷出现:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是银行内部的问题,和储户无关!”这句话,犹如一股清流,点出了许多人的心声。毕竟,存单作为资金的凭证,是信任的象征,是时间的见证。若因为存根丢失,就让一份几十年的存款“蒸发”,这难道不是对储户权益的最大伤害? 这件事让我不禁思考:我们是否还在用一种“机械式”的管理方式对待每一个存款?银行的“存根”制度,曾经是保障交易安全的基石,但在数字化、智能化的今天,难道就不能有更先进、更人性化的解决方案?比如,电子存证、区块链技术,或许可以让存款的“凭证”变得更安全、更便捷。 更重要的是,这件事情反映出一种深层次的人性问题:信任的缺失。在过去,存款代表的是一种彼此之间的信任,是对未来的希望。而现在,似乎只要出现一点点“麻烦”,就会变成“找不到存根”的借口,将责任推给客户。这种“冷漠”的态度,令人心寒,也让人开始怀疑:我们的制度,是否还真正以人为本? 其实,面对这样的困境,我们更应该看到的是一种机会。它提醒我们,制度的完善和技术的革新,必须同步推进。银行应该用更智能、更人性化的方式,保障每一位客户的权益;社会也应关注那些默默守护多年存款的普通人,让他们的信任不被辜负。 这件事也激发了许多人的共鸣:我们都曾有过类似的经历,面对“制度束缚”时的无奈与愤怒。可如果我们每个人都能从中看到制度的不足,勇敢发声,推动改变,也许未来会变得更公平、更温暖。 最后,我想说:这不仅仅是一场关于存款的争执,更是一场关于信任与责任的对话。大妈的坚持,是对制度的呼唤,也是对我们每个人的提醒——在这个快节奏的社会,制度和技术的创新,不能只停留在表面,更要深入人心。只有这样,我们的社会,才能真正实现公平与温暖。 所以,下次当你遇到类似的事情时,是否也该问问自己:我们是否在用心守护那份信任?而制度的完善,又是否在为每一个普通人提供更坚实的保障?让我们共同期待,那一天,制度不再冷漠,技术不再落后,信任的桥梁越筑越坚。