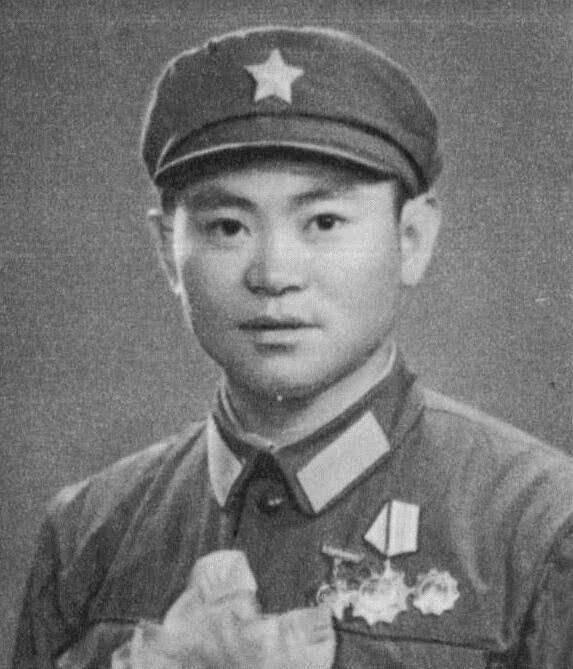

1979年,甘在和随部队参加对越反击战,在战斗中,他发射火箭弹9发9中,摧毁敌8个火力点,共毙敌20余人,被中央军委授予英雄火箭筒手(等同一级战斗英雄)荣誉称号。 贵都芳村那天,山谷里全是炸点翻起的黄土味儿。 六名越军猫在一处废旧民房里,两挺机枪在窗洞间轮番扫射,子弹把前沿的土坎削出一条条豁口,冲锋的队伍被死死压住。有人喊:“谁再冒头就是个靶子!” 甘在和趴在一片乱石后,肩上的40火箭筒硌得生疼。他瞄了一眼那幢房子:屋檐下方斜撑着一根梁,机枪火舌就从梁旁边喷出来。他心里有数,这一发,不是打人,是打屋。 “掩护!”他对身边的副射手吼了一声,猫着腰往前窜了十几米,整个人紧贴着一堵残墙。硝烟呛得他直咳,他却把火箭筒架在一块破砖上,深吸一口气。 火光一闪,火箭弹划出一道刺目的弧线,钻进窗洞。 轰的一声,半面墙塌了下来,机枪顿时停了火。等尘土落下,废屋已经成了一堆瓦砾,里面的六名敌兵被齐齐埋在下面。 后面的战士炸开嗓子喊:“打得好!甘班长再来一个!” 真正让他“成名”的,是往麻水洞村方向推进时的那十分钟。 越军把火力点做得像疮疤一样贴在山坡上:碉堡、猫耳洞、伪装射孔,三四十米一处。前进的路,被交叉射击搅成一条“火网”。 甘在和趴在泥地里,耳边都是子弹贴着土面飞过去的尖啸。他左腿一麻,知道是弹片擦过去了,但他没低头看,只是往前一滚,翻进一个半人高的土坎后。 副射手把弹药筒推过来,他熟练地拆封、装填、上肩。第一个火力点,他瞄着射孔上方的伪装枝条打; 第二个,他干脆对着藏身的土包根部轰; 第三、第四个,他利用敌人刚开火暴露的火光,将准星一点点压上去。 四发火箭弹,一处不差,火舌从山坡上一个个“抹掉”。战士们这才有了喘息的机会,顺势压上去完成了突击。 等战斗结束,卫生员扒开他的裤腿,才发现小腿上嵌着两块弹片,血水把军袜都染透了。他嘿嘿一笑:“还能走,就算没中。” 战后,他被评为三等甲级残废,中央军委签发“英雄火箭筒手”荣誉称号。照理说,这样的功臣,转业后该有一份安稳优待的工作。 1984年老山轮战,他已经是连长,本可以留在后方带新兵,却主动请缨上前线。猫耳洞又闷又潮,伤腿一到阴雨天就像塞了一把火,他从不请假,只和战士们一起轮流站岗、巡逻。 谁提起他的荣誉,他就摆手:“在前线,勋章挡不住子弹。” 1990年,他转业到成都公安局工作。搬家的时候,伤残证和几份老病历不慎弄丢了。等单位清理档案,发现没有完整负伤材料,残疾抚恤名额就这样被划掉了。 老部队打来电话:“老甘,你回来说一声,证明一下,很快就能补上。” 他在话筒那头笑:“我现在手脚都齐整,又有工作,别给组织添麻烦。” 没人知道,每到阴雨连绵的夜里,他会悄悄把裤腿卷到膝盖上,用老布条把那条受过伤的腿扎紧一些,这样能睡得踏实点,那些当年没取干净的细碎弹片,会在骨肉里隐隐发热。 如今,当年轻人追着各种“流量英雄”打榜时,很少有人知道,在云南、广西的山岭间,在麻水洞、贵都芳村的旧址上,曾经有一个扛着火箭筒的瘦高身影,用九发火箭弹帮战友们撕开了一条生路。 但历史不会忘记,那枚“英雄火箭筒手”的奖章,是一个时代留给他的肯定。