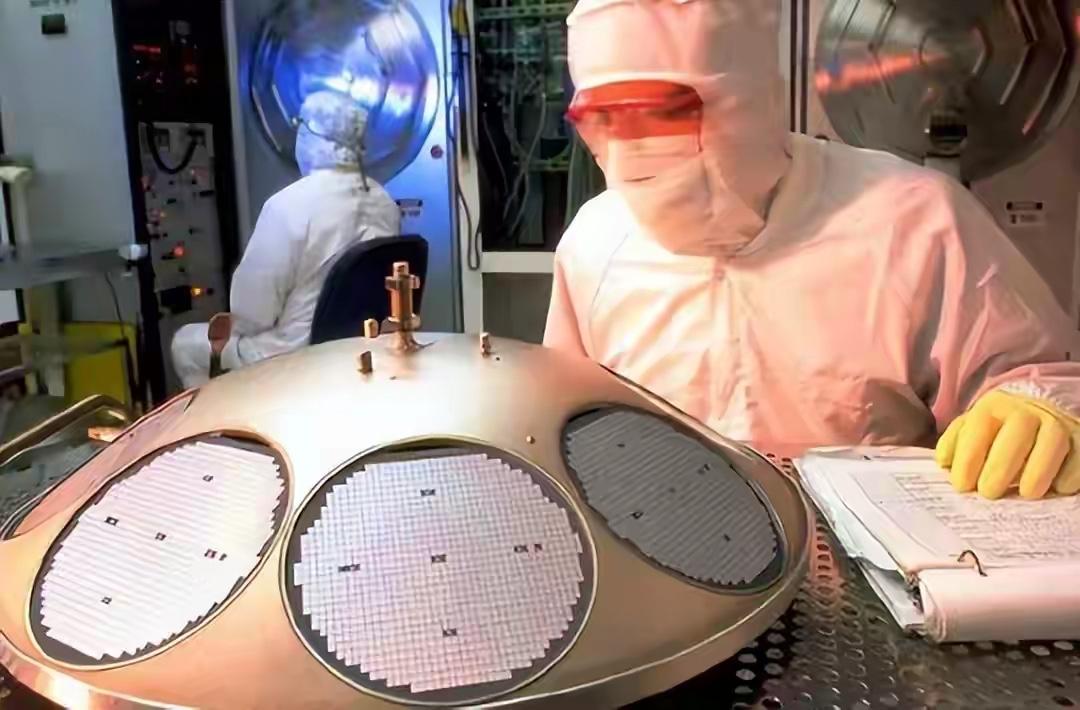

中美芯片大战,日本人突然发现了一个重大的秘密! 美国靠着尖端芯片死磕中国,而中国呢,却悄悄用成熟芯片把全球市场搅得天翻地覆。 美国政府一直把尖端芯片当成遏制中国的核心手段。它对华的芯片出口管制清单一直在加项,现在7纳米以下先进制程芯片能拿到出口许可的比例还不到15%,就连英伟达特意调整推出的H20这类产品,也因为政策限制没法正常进入中国市场。 英伟达2025财年第四财季的财报显示,它在中国数据中心领域的收入只有出口管制前的一半,H20芯片甚至完全没给中国市场的营收做贡献。 美国的决策者一心想靠高端技术筑起壁垒,打算通过封锁EUV光刻机、EDA工具这些关键环节,切断中国半导体产业升级的技术路数,塔夫茨大学教授克里斯・米勒的分析也印证了这个思路,他在国会作证时直接说,美国就是想靠尖端技术优势压住对手。 中国半导体产业没陷进被动里。国内半导体行业把九成的投资都挪到了28纳米及以上的成熟制程上,这条路线不光绕开了美国的技术封锁,还正好踩中了全球市场最急需的需求点。 中芯国际上海工厂引进储备的深紫外设备后,靠着优化曝光参数和多重图案化技术,把每月的晶圆产能从几万片提到了几十万片,单片制造成本也从几百美元降到了一百美元左右。 华虹半导体无锡基地也跟着加力,28纳米高K金属栅极工艺的产能每个月新增2万片。2024年的数据显示,中国集成电路出口额第一次突破万亿,将近3000亿块的出口量里,七成以上都是成熟制程芯片,这些芯片大多流向了汽车电子、工业控制和物联网领域。 全球市场的格局因为这个转向悄悄变了样。中国的成熟芯片靠着性价比优势快速打开市场,同类产品价格比国际品牌低15%到40%,直接抢了欧美日韩企业的不少市场份额。像意法半导体这样的欧洲厂商最先感受到压力,它们在汽车功率器件这块的订单明显被分走了一部分。 美国专家米勒在《金融时报》的文章里提醒,中国靠补贴推动成熟制程产能扩张,已经对全球半导体企业的赚钱能力造成了威胁,这种威胁不是来自技术上的差距,而是来自规模和成本的双重压制。 日本人对这个情况的感受最真切,企业的实际动作比政策判断先给出了答案。 本田在墨西哥塞拉亚的工厂停产这事,刚好把问题露了出来——这家一年能产将近20万辆汽车的工厂,就因为缺成熟制程芯片,在2025年10月停了产,而这类芯片正好是中国产能的优势领域。 日本商社Restar、RYOSAN的采购数据更能说明问题,2025年这两家通过第三方渠道从中国采购成熟芯片的数量,比上一年多了30%,这些芯片最后都流进了丰田、索尼的供应链里。 二手设备市场的变化也进一步印证了这个趋势。做日本二手半导体设备生意的人说,仓库里差不多90%的旧设备最后都卖到了中国,普通设备的价格涨了20%,核心设备的价格更是翻了三倍。 就算是罗姆这样的老牌半导体企业,2025年遭遇12年来第一次亏损后,也选择和中国阿尔特汽车成立合资公司,通过间接方式采购中国的成熟芯片来保住客户需求。 这种和日本政府对华技术限制政策对着干的做法,说到底是市场规律对单边封锁的反击。 日本半导体制造装置协会(SEAJ)的报告最终打破了之前的错误认知。协会把2025年度的设备销售额上调到4.86万亿日元,但没法掩盖在成熟制程领域话语权丢了的事实。 中国国产半导体设备的市场占有率从2022年的28%涨到了2025年的38%,像清洗设备这样的细分领域甚至超过了60%,而东京电子、SCREEN这些日本龙头企业,从中国拿到的订单同期少了35%。 对比这些数据,日本人才终于看明白关键所在:美国死盯着的高端芯片赛道虽然重要,但中国深耕的成熟芯片市场,才是真正决定全球产业链根基的地方。 日本人发现的这个情况,正在改变区域产业策略。SEAJ预估2026年度日本半导体设备销售额会突破5万亿日元,但这笔增长更多要靠台积电2纳米制程的投资和韩国对DRAM的需求,和中国成熟市场的联系越来越弱。 有些日本企业已经开始调整布局,索尼半导体部门在裁掉1200人的同时,悄悄加大了和中芯国际在成熟制程代工领域的合作洽谈。这种务实的选择,正好说明中国成熟芯片对全球市场的影响力已经没法逆转。 这场芯片大战的走向也因此变得更清楚。美国靠尖端技术封锁,逼着中国把成熟产能做得更扎实;中国的规模优势反过来又冲击了全球市场格局。 日本人发现的这个情况,本质上是技术竞争和市场需求的失衡——脱离庞大应用场景的尖端技术,最后会失去更新迭代的动力,而扎根在产业实际需求里的成熟产能,却能获得持续成长的条件。全球半导体产业的重心,正顺着这个逻辑悄悄转移。