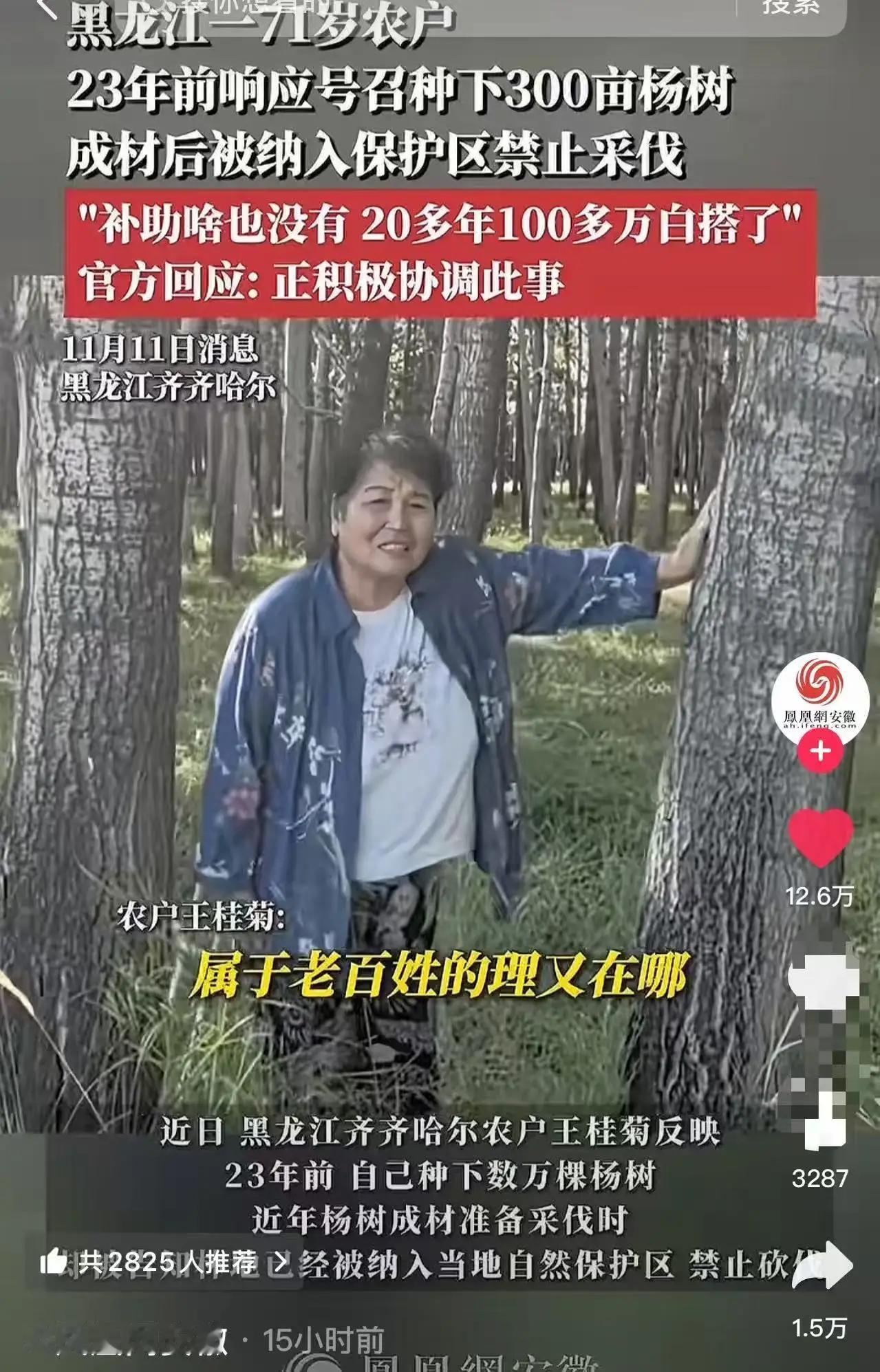

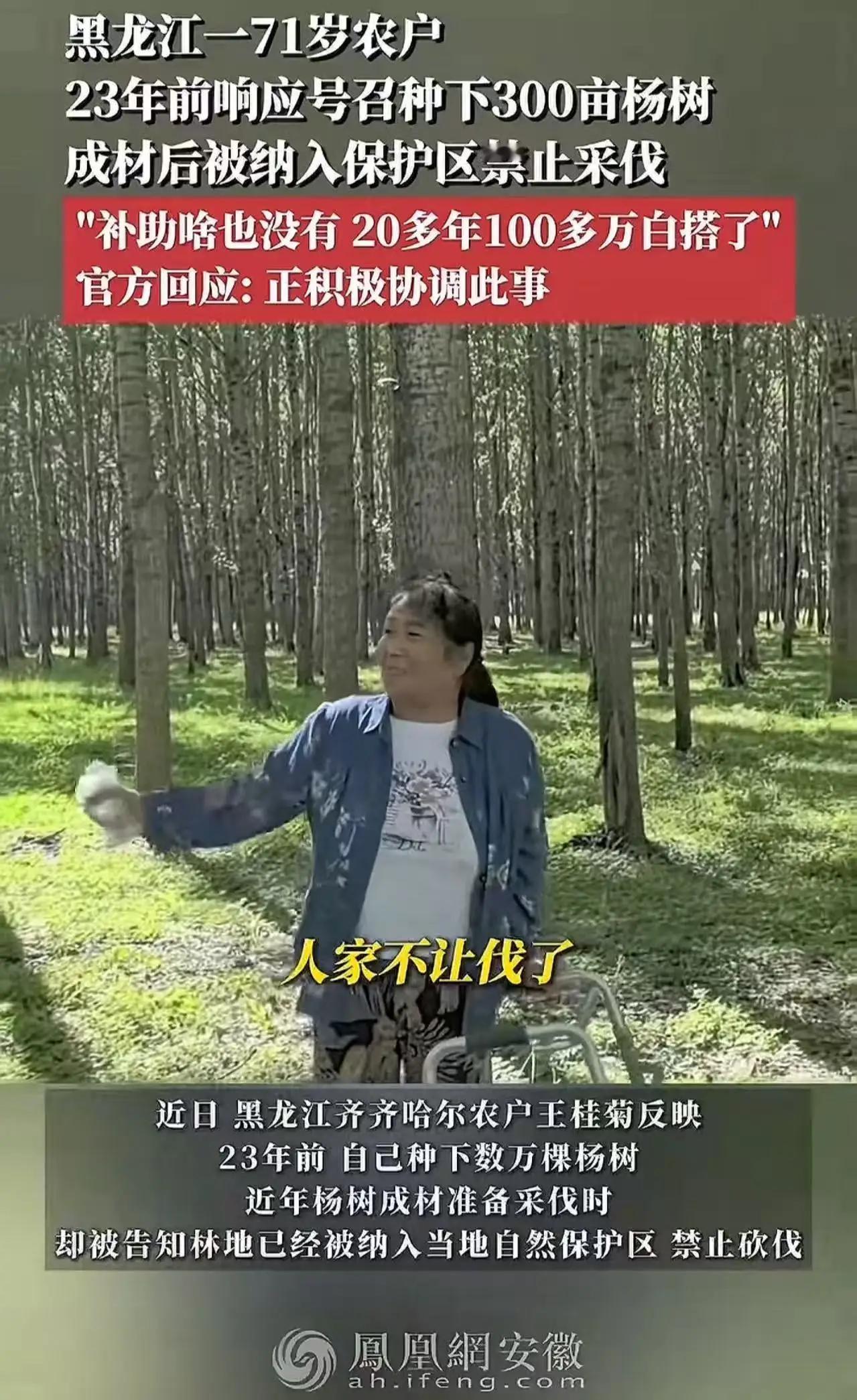

在黑龙江一片广袤的农田中,有一位71岁的农户,23年前响应国家号召,毅然种下了300亩杨树。这是一份对土地的热爱,更是一份对未来的希望。那时候,他拼尽全力,将全部积蓄投入到这片土地上,用汗水换来了绿意,用辛劳铸就了未来。然而,命运似乎和他开了个残酷的玩笑。 成材的杨树逐渐长大,成为了附近乡村的风景线,也曾带给他一份期待。可是,令人心碎的消息传来——他所种植的杨树被划入了保护区,禁止采伐,意味着他再也无法通过售卖木材来改善生活,更别说收回曾经的全部投入。这一切,竟然没有任何补助或补偿!他站在那片绿树间,眼中满是无奈和愤怒:“我20多年的投入,白搭了!这到底是说理的地方在哪儿?” 这位农户的故事,犹如一记沉重的闷雷,击打着每一个人的心。23年前,国家号召“绿色发展”,他用行动践行了环保理念,用实实在在的努力换来了如今的“成果”。然而,政策的变动,却让他的辛勤付出变成了无用功,甚至变成了“白白浪费”。 更令人愤慨的是,官方回应:正积极协调此事!但在现实中,协调的结果似乎还没有落地。他的问题,成了无数像他一样的农户共同的心声:我们付出了全部青春和积蓄,为什么就没有一份合理的补偿?为什么我们的辛苦会变成“无用功”?这是对农民辛勤劳动的否定,是对土地爱护的代价,也是对普通农民心血的漠视。 这不仅仅是一个个案,而是折射出当前政策落实中的“盲点”和“短视”。在追求生态保护的同时,我们是否也忽略了那些为土地付出了血汗的农民?他们是守护土地的“无名英雄”,也是国家绿色事业的基石。没有他们的辛勤付出,就没有今天的绿水青山。 有人说:“保护区是为了生态环境的可持续发展。”没错,我们应当保护环境,但不能忘记,保护的同时也要考虑到那些为土地奉献了几十年的农民。保护与补偿,不能成为“零和游戏”。否则,这样的“保护”,只会让那些默默耕耘的农民变得更加无助和愤怒。 更深层次的问题在于:我们在制定政策时,是否真正站在基层农民的角度考虑?他们的利益、他们的未来,是否被充分尊重和保障?政策的“盲点”导致了“投入一场空”,这不仅是个人的悲剧,更是一种制度的缺陷。 现在,这位71岁的农户站在风中,望着那片曾经满载希望的杨树,心中五味杂陈。他的故事,既是一个关于坚持的故事,也是一个关于公平的呼唤。我们怎能让那些辛苦耕耘多年的农民,变成无声的牺牲品?我们怎能让绿色发展变成一纸空话,而忽略了最基础的民生保障? 社会在变,政策在调整,但我们更应关注那些在土地上默默付出的普通人。保护环境固然重要,但更要让政策有温度,有人性——不仅仅是保护生态,也要保护那些守护土地的农民的权益。 希望相关部门能真正倾听他们的心声,不是简单的“积极协调”,而是切实的行动。给予合理的补偿,让他们的辛劳得到尊重和回报。唯有如此,绿色发展才会真正赢得民心,成为全民的骄傲。 这场“保护”之战,不能只是一场空喊的口号,而应成为一份对土地、对农民的深情守望。让我们共同期待,一个既能守护绿水青山,又能温暖农民心房的未来,早日到来。六棵杨树 杨树种植 杨树是否还有更多的品种?