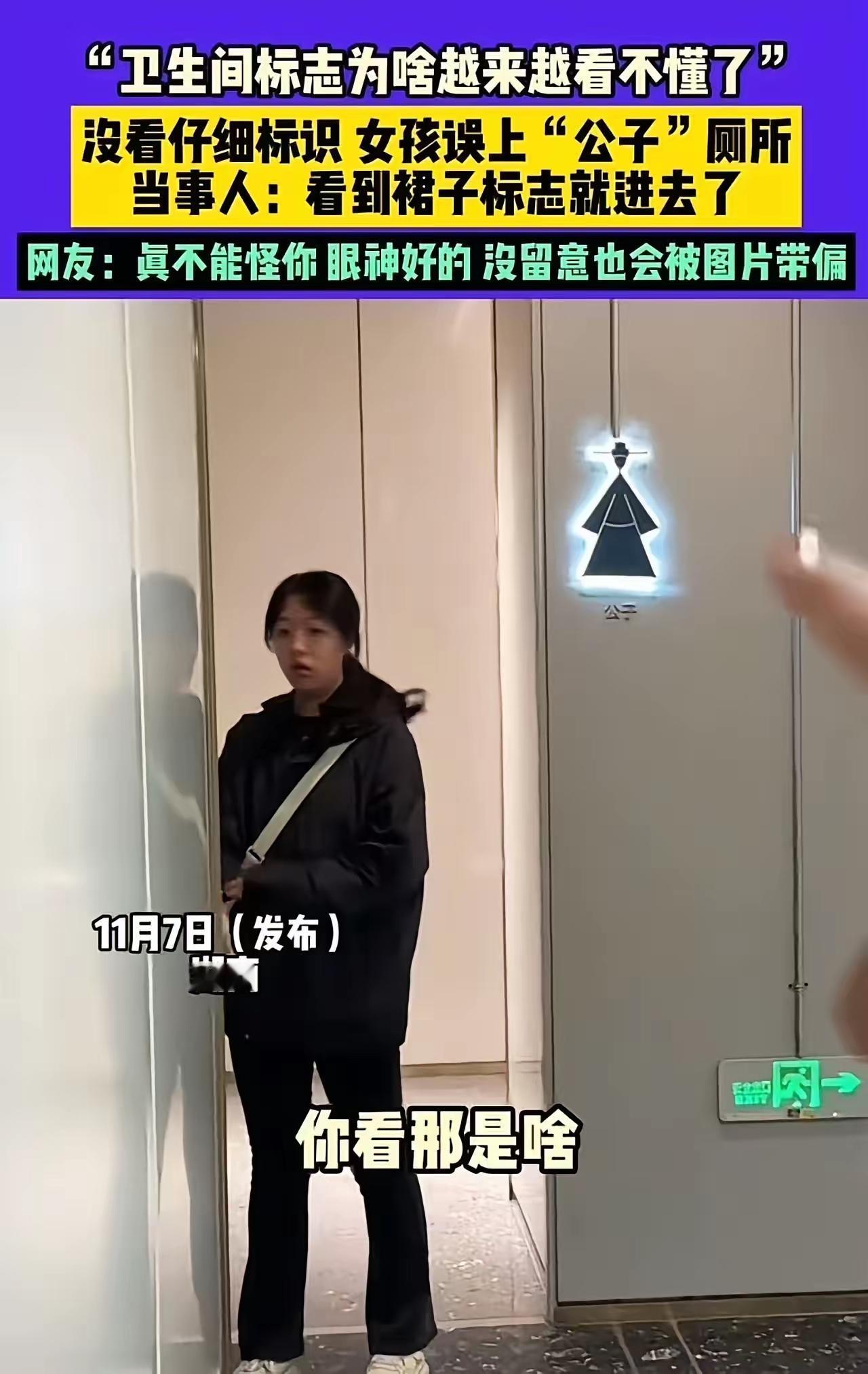

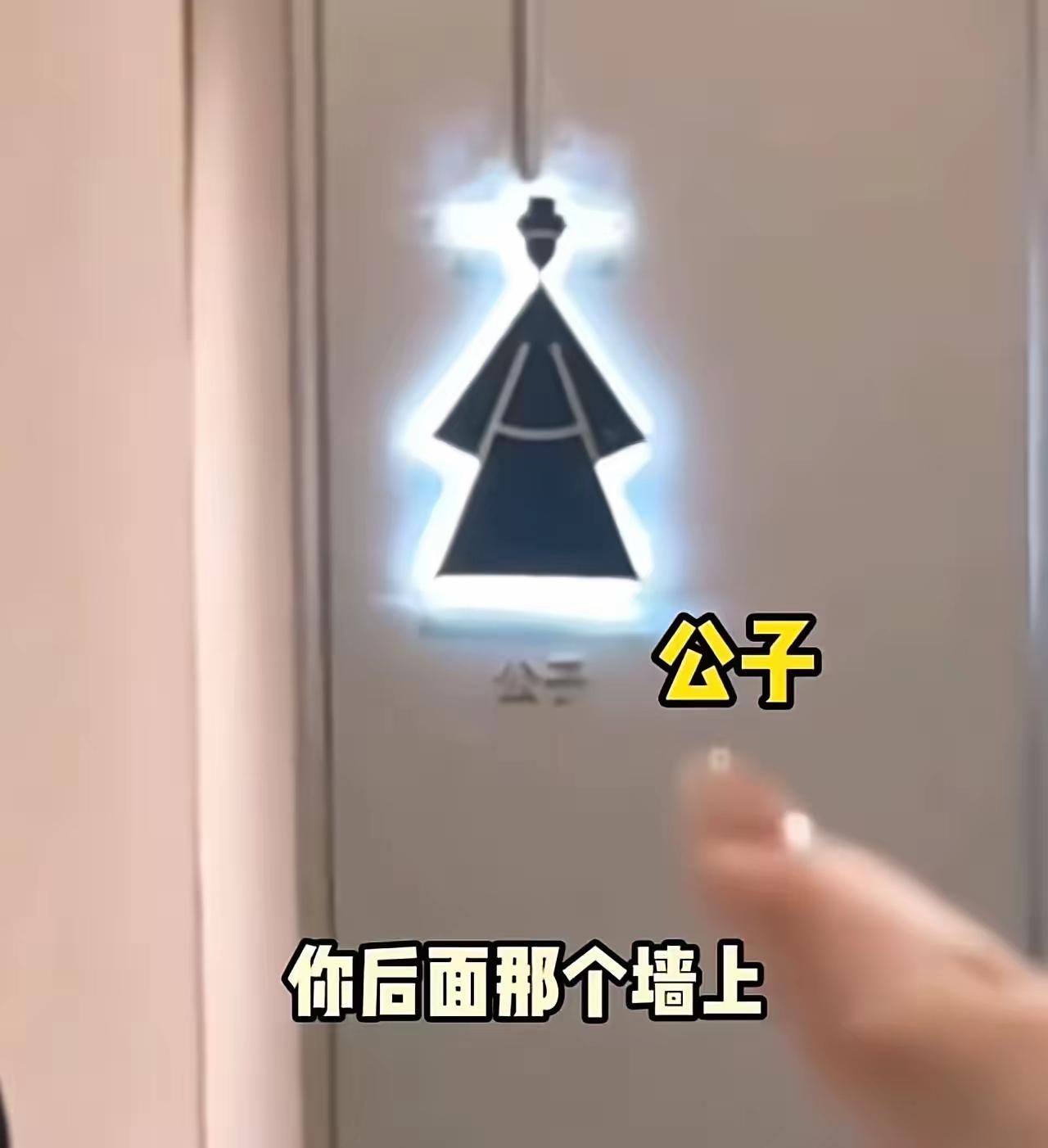

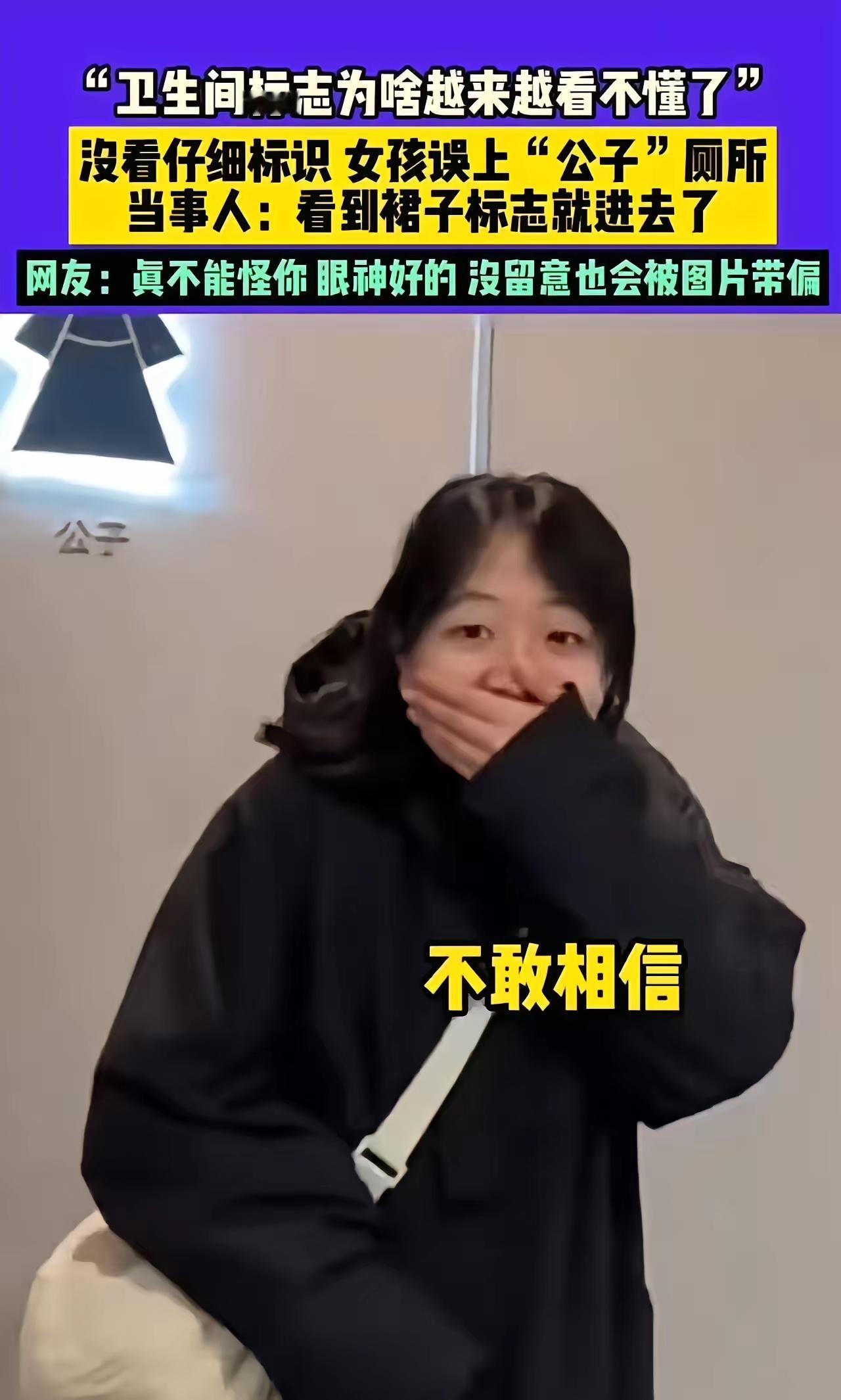

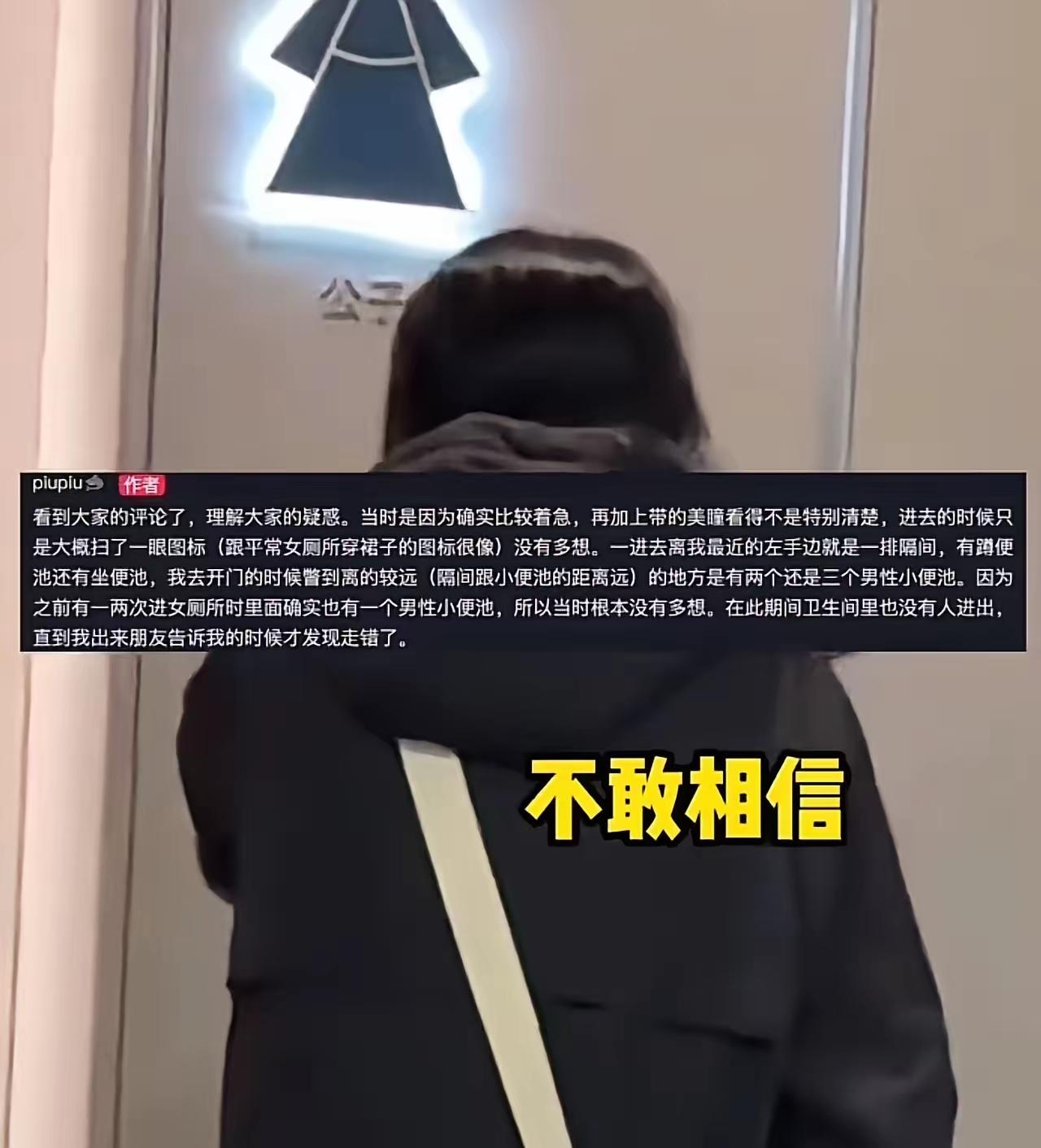

这件事看似小事一桩,却折射出我们对公共空间管理的深层次问题,也让人不禁思考:我们的“标识”到底够不够清晰、够不够规范?一个简单的厕所标识,竟然让女生误入男厕,究竟是“个人判断失误”,还是“标识设计不合理”?这个问题,值得我们每个人深思。 在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,公共标识作为“城市的眼睛”,本应简洁明了,方便每一个人快速辨认。但实际上,很多地方的厕所标识依然存在“模糊不清”的问题。比如,那个“穿裙子的人”图标,似乎本该代表女性,却被误解为男性?这背后,是不是设计者对性别符号的理解还不够细腻?还是说,现代审美与传统符号的冲突,让我们陷入了“看图识人”的困境? 更让人担心的是,类似的“误会”不止一次发生。每当有人误入异性厕所,不仅仅是尴尬那么简单,更可能带来安全隐患、甚至引发不必要的误会和冲突。我们不得不问:难道就没有一种更科学、更人性化的标识方案?比如,加入颜色区分、文字提示,或者采用更直观的符号设计?这不仅是对公众安全的负责,也是对每个人基本权益的尊重。 然而,事情远比表面复杂。我们生活在一个多元包容的社会,性别认知也在不断变化。传统的“男”和“女”标签,是否还适合所有人?是不是时候打破刻板印象,推出更多元、更具包容性的标识?比如,加入“无性别”标志,让每个人都能自在选择使用空间,而不被标签所束缚? 这起误入男厕的事件,或许只是一个小插曲,但它折射出的是社会管理的细节问题,也是我们对公共空间理解和设计的反思。每一个细节,都关系到每个人的切身体验。我们期待,相关部门能从中吸取教训,改进标识设计,让“误会”不再发生,让每个人都能在公共空间中感受到安全与尊重。 所以,下次走进公共厕所时,不妨多留意一下那些看似简单的标识,也许它们背后隐藏的,是我们对生活的更深理解和对他人的关爱。毕竟,一个清晰、合理的标识,不仅仅是符号的规范,更是社会文明的体现。让我们共同期待,一个更加温暖、包容、规范的公共空间,正等待着我们的努力和改变。