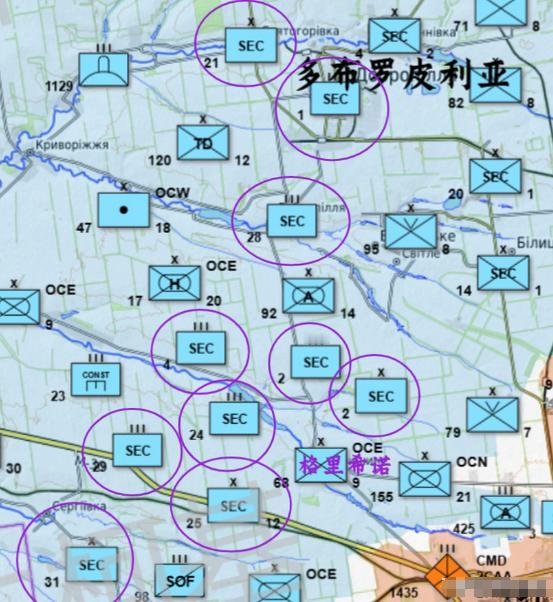

红军城的战局在过去两天里急转直下,乌军主力好像已经都逃出生天。就这么小一个口子,也不知道,乌军第68猎兵旅,第32机步旅和第155机步旅等部队都是怎么跑出去的! 要搞懂这事儿有多离谱,得先说说红军城的战局有多胶着。俄军为了拿这座城,足足打了 21 个月,光投入的兵力就有 2.9 万人,配了 100 辆坦克、260 辆装甲车,是城里乌军的 6 倍之多。 到这两天,俄军已经啃下了近九成城区,把乌军逼到了西南角的狭小区域,外围的 M30 公路也被切断,明眼人都觉得里头的乌军插翅难飞。 毕竟俄军早摆好了 “铁钳阵”:南部军区第 51 合成化集团军扎在北面,占着矿渣山居高临下,像把钳子死死卡住了乌军向北突围的路。 但乌军司令西尔斯基早就留了后手。这位能在巴赫穆特死磕的指挥官,这次玩了出教科书级的 “声东击西”。 他压根没指望硬冲解围,反而把援军主力全拉到了红军城北面的多布罗皮利亚,对着俄军第 51 集团军的阵地往死里打。要知道第 51 集团军是俄军的 “北路铁钳”,负责封锁乌军向北的退路,西尔斯基这一拳正好砸在俄军的命门上。 俄军果然慌了神,赶紧把城区外围的机动部队调去支援北线,生怕包围圈被捅破更大的口子 —— 这恰恰中了西尔斯基的圈套。 “注意力全被北边吸走了,南边的口子自然就松了。” 俄媒后来分析才发现,就在俄军忙着应付北线进攻时,乌军的突围已经悄然开始。 这时候天公也帮了忙,顿巴斯的深秋本来就多雾,那两天还赶上了连续雨雪,整个战场被白茫茫的水汽裹着,俄军的无人机侦察成了睁眼瞎,地面巡逻也得缩在掩体里避寒。 乌军就借着这 “天然掩护”,把大部队拆成了 6 到 8 人的小股,每人只带步枪、手雷和少量干粮,重型装备全扔了 —— 毕竟要钻田野、穿树林,目标越小越安全。 突围的关键还得靠外围援军的 “神配合”。西尔斯基早就安排好了无人机部队在高空盘旋,一旦发现俄军的巡逻队或火力点,立刻用激光标位置,后面的火炮马上跟着炸,给突围小组清出通道。 有亲历的乌军士兵后来透露,他们每走几百米就会停一下,等无人机确认安全再动,好几次刚躲进弹坑,原来的位置就被俄军炮弹覆盖了。这种 “步步为营” 的打法虽然慢,但存活率比硬冲高太多。 不同部队的突围路径还各有讲究。第 68 猎兵旅运气算好,本来就守在城区西北部,离那个小缺口最近,借着夜色第一批冲了出去。最难的是第 155 机步旅,这支部队虽然是法械装备,却因为之前有新兵赴法受训时跑路的前科,一直被调侃 “学了逃跑精髓”。 这次他们得穿过铁路线和好几片开阔地,全靠外围炮火死死压制住俄军的重机枪阵地,才勉强没被包饺子。至于第 32 机步旅,干脆混在平民疏散的队伍里先转移到边缘,再趁着俄军检查松懈时钻进了人工林。 等俄军反应过来,大部分乌军已经摸到了格里希诺 —— 这个离红军城十几公里的小镇,早被西尔斯基改成了临时集结点。 有意思的是,西尔斯基当初亲自去前线,表面说是指挥突围,其实早安排人在格里希诺挖战壕、架铁丝网了。这说明乌军高层从一开始就没打算死守红军城,而是想 “丢城保人”—— 毕竟这些精锐部队要是被全歼,顿巴斯西线就真没人能扛了。 不过这事儿也得客观看:乌军虽然逃了出来,但红军城丢了还是伤筋动骨。这座城是顿巴斯三大防御支柱之一,现在俄军占了这儿,下一步就能直扑米尔诺赫拉德,甚至威胁康斯坦丁诺夫卡的 “堡垒防线”。 而俄军这边,虽然宣称后来控制了 99% 的城区,却让乌军主力溜了,等于白打了场消耗战。这次突围暴露了俄军包围圈的漏洞 —— 太依赖白天的火力封锁,对夜间和恶劣天气的防御几乎是空白,而且一被佯攻就轻易调动兵力,战术灵活性差得明显。 现在再回头看,这波突围更像乌军的 “续命操作”,却改变不了战场的大趋势。西尔斯基再神,也架不住乌军精锐越打越少、美欧军援跟不上的现实。俄军虽然慢,但靠着兵力优势一点点磨,总能啃下硬骨头。 接下来就看乌军能不能守住格里希诺这条新防线,要是连这儿也丢了,顿巴斯西线可能真要彻底崩了。