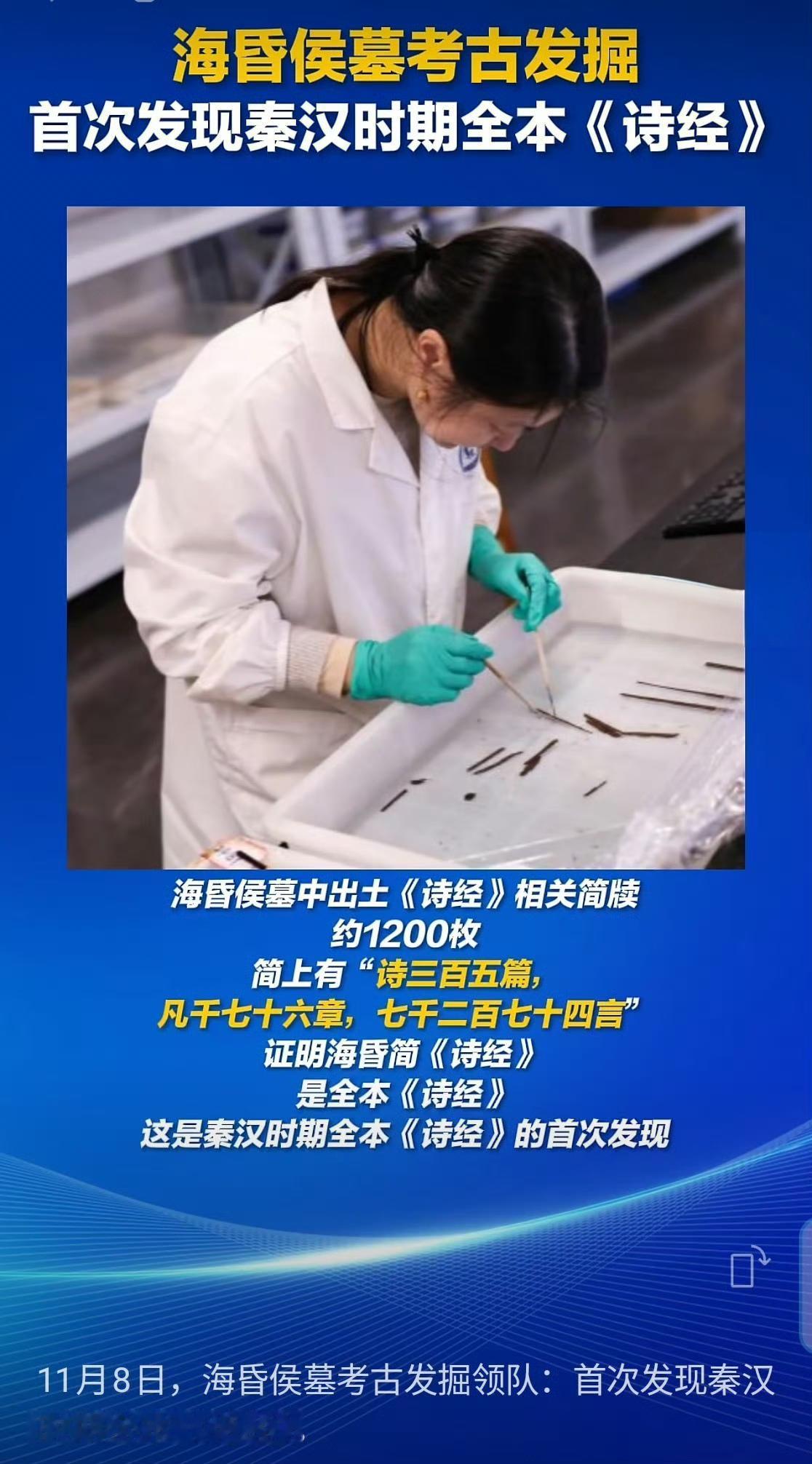

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给我们送惊喜——把秦汉时期全本《诗经》塞进自己墓里陪葬,倒是方便了我们,这简直是老祖宗送来的文化礼物! 江西南昌海昏侯墓里,当一千二百枚竹简被小心翼翼地捧出时,没人会想到,这不仅是一部完整的书,更像一面棱镜。 它身上叠着好几层矛盾,照出了一个人、一个时代、一个文本和一个脆弱物质的全部张力。这不止是“挖到宝了”那么简单,这是一个关于悖论的故事。 第一个矛盾,来自这部儒家圣典的主人。书的主人叫刘贺,汉武帝的孙子,一个履历闪闪发光却又被钉在耻辱柱上的人。 史书上给他贴的标签是“荒唐”、“不好书术”,当了27天皇帝就被权臣霍光以“淫乱失德”为由废掉了。 这无疑勾勒出了一幅学渣与败家子的典型图景。其形象跃然眼前,仿佛将学无长进、挥霍无度的特质展现得淋漓尽致,堪称标准画像。 可偏偏就是他,陪葬品里却塞满了顶级的文化装备。他从小接受的教育,是当时的天花板级别。父亲的太傅乃汉武帝亲派、深谙《五经》的夏侯始昌。 而他本人的老师,亦是《鲁诗》领域的赫赫名家王式,师门渊源深厚,学识传承有自。 据传,王式每日为王授《诗经》三百零五篇。在昌邑国,众人皆称此为“陛下之《诗》”,一时传为佳话,流布于市井巷陌之间。 这就怪了。一个“不好书术”的人,在被废黜的关键时刻,竟能引用《孝经》为自己辩解。 这表明他并非未曾学习,只是学习之时未能将知识铭记于心,未对所学内容予以足够重视,以致难以真正汲取其中的精髓。 在那个儒学成为贵族圈“硬通货”的西汉中期,学习经典更像是一种身份认证和政治点缀。 刘贺把《诗经》、最早的孔子像都打包带进坟墓,与其说是真爱,不如说是一份至死都要带上的“文化作业”,是他那个阶级“事死如事生”的标配。 第二个矛盾,是文本本身的颠覆。如今,我们能脱口而出“关关雎鸠”这般经典之句,殊不知其源头乃是《毛诗》这一版本。 寥寥数语,却承载着跨越时空的文化传承。但在两千年前的刘贺时代,《毛诗》还只是个“民间版”,真正的官方指定教材,是朝廷设立博士传授的《齐诗》、《鲁诗》和《韩诗》。 历史开了一个大玩笑。到了东汉末年,大学者郑玄给“民科”《毛诗》作了注,一下子把它捧上了神坛,导致那三家官学正统反而渐渐失传了。 我们传承千年的,竟是个后来居上的版本。而海昏侯墓里的这批竹简,极有可能就是失传已久的官学《鲁诗》真身。 它的归来,不是简单印证,而是直接向两千年的文本史发起了质询。 竹简之上,“诗三百五篇,凡千七十六章,七千二百七十四言”之字迹清晰可辨。此等精确数字,宛如一把秘钥,看似寻常,实则蕴含着无尽而庞大的信息。 它让一个失落的“官方正统”和流传至今的“民间优胜”隔着时空对话,让学者们能直接上手比对,去解决那些吵了几百年的字词争议。 第三个矛盾,在于不朽的智慧与腐朽的载体。承载着这一切的,是脆弱的竹片。它的幸存,简直是一场与时间、环境和技术的生死赛跑,一场奇迹。 首先得感谢墓穴没被盗,这是基本盘。其次,装它的漆盒虽然烂了,但底部的织物起到了缓冲垫的作用,给了第一层保护。 即便如此,出土时的状况还是惨不忍睹。它们经泥水泡浸,化作含水率逾400%的黑色朽条。 竹纤维几近腐朽殆尽,只需轻轻触碰,便可能化作齑粉消散。考古队只能像对待重症病人一样,按堆打包,现场紧急保湿防霉。 真正意义上的拯救,绝非凭空实现,而是依托现代科技之力。在时代浪潮中,现代科技凭借其强大效能,成为达成拯救目标不可或缺的关键支撑。 那些肉眼根本无法识别的字迹,在红外扫描技术下一览无余。这是江西、荆州、北大等多家单位联手,预计要到2026年才能完成的精细活。 可以说,没有现代技术接力,这份古代智慧就真的沉默了。 此外,这些竹简自身精美的隶书以及精良的制作工艺,填补了西汉中期南方古籍写本的空白。其物质价值与文本价值皆极为可观,意义非凡。 说到底,海昏侯简本《诗经》不是一份静止的遗产,它是一个充满活力的文化事件。它让我们看到历史人物有多复杂,文本流传有多偶然,文化传承有多艰辛。 刘贺这个“差评”皇帝,在不经意间,完成了一次最了不起的文化保存。 这或许是历史所开的最为宏大且寓意深远的玩笑。时光流转间,它以这般独特方式,于岁月长河中留下令人深思的痕迹。 这部即将在《书香海昏》展厅与公众见面的“课本”,是跨越两千年的回响,更是对历史多重面相的深刻揭示。 信息来源:海昏侯墓发现秦汉时期全本诗经——2025-11-09 23:40·环球时报