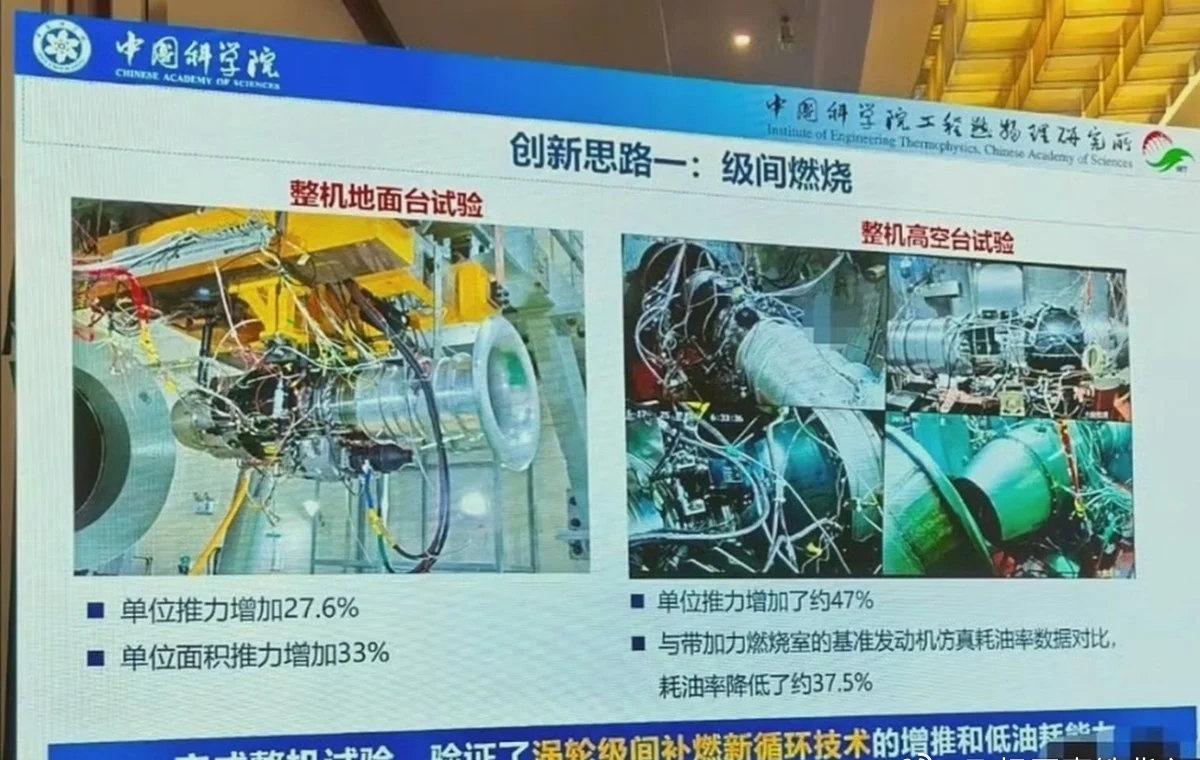

SCMP:中国成功研制马赫4级自适应循环发动机,挑战美国航空发动机技术霸权 中国科研团队近日宣布完成一款自适应循环发动机(Adaptive Cycle Engine,ACE)原型机的地面与高空试验,其在推力、效率和速度适应范围等方面均刷新性能纪录。这一突破性进展于上周在北京举行的中国工程热物理学会年会上正式公布。 该发动机被视为下一代战斗机和未来超音速民用运输机的理想动力系统,有望打破美国长期垄断的高端航空发动机领域。 革命性设计:变模态燃烧与级间混合技术 研发团队首创“旁通燃烧与级间混合变模态发动机”技术方案,成功攻克传统涡轮发动机在高空高速状态下推力骤降的技术瓶颈。 该发动机具备高马赫数下的超音速巡航能力,并可集成于组合动力系统作为高速涡轮分系统运行,从而有效解决长期存在的“推力陷阱”难题。 值得关注的是,与美国采用的双旁通结构不同,中国方案创新性地采用了“三气流通道设计”。其中第三气流具有温度较低的特性,能够实现: 提取更多功率 优异的热管理性能 降低阻力与进气损失 减少排气温度与红外特征 发动机提供两种工作模式: 模式1:主燃烧室工作,适用于亚音速巡航 模式2:旁通燃烧室工作,专用于超音速巡航 性能突破:推力与燃油效率大幅提升 试验数据显示: 地面试验中单位推力提升27.6% 高空试验推力提升47% 燃油消耗降低37.5% 根据“马赫数与修正进气量关系”曲线图显示,该发动机最高可在马赫4的极速条件下稳定工作。 技术演进:从VCE到ACE的跨越 航空发动机发展的核心难题在于推力与燃油效率的平衡优化,这两者通常相互制约。传统涡喷发动机在速度提升时会出现“撞击效应”,导致气流紊乱和推力下降。 可变循环发动机(VCE)概念应运而生,并逐步发展为更先进的自适应循环发动机(ACE)。VCE通过调节导流板和内部气道来优化热力循环参数,而ACE则能智能切换“高推力模式”与“高效率模式”: 节能巡航时:提高旁通比,降低噪音与油耗 超音速飞行时:降低旁通比,提升推力 尽管原理明确,但工程实现面临巨大挑战。在极端工况下,任何可调结构都可能引发安全问题,对材料性能提出极高要求。 中美竞赛:技术博弈与战略抉择 可变循环发动机概念最早由美国通用电气(GE)于1960年代提出。1990年,GE研发的YF120发动机曾参与YF-22与YF-23原型机试飞。虽然最终未获选用,但其技术潜力获得业界认可。 2005年,美国启动商用超音速技术计划,GE在此基础上提出早期ACE概念。2016年,美空军启动自适应发动机转型计划(AETP),GE与普惠公司分别研制了XA100与XA101验证机,目前已进入全尺寸测试阶段。 然而,受预算限制,美国国会2024年决定F-35将采用F135发动机核心升级方案,暂缓ACE技术的军事应用。 据《航空动力》刊载的研究显示: 若F-35A换装XA100发动机,可实现: 燃油效率提升25% 航程增加30% 推力提升10% 热管理能力翻倍 随着中国ACE原型机成功完成马赫4级试验,全球航空发动机技术竞争格局正在重塑。在美军AETP项目进展放缓之际,中国正稳步迈向自适应循环发动机实用化阶段,这不仅将推动下一代战斗机的动力革命,更可能开启未来高速民航与空天飞行的全新时代。 飞扬军事超话