转自:内蒙古日报

□本报记者郝飚见习记者李浩

乌海市三山环抱、一水中流、民风淳朴。作为一座移民城市,兼容并包是城市的文化底色,五湖四海的移民在此交往交流交融,形成了别具一格、独具特色的移民城市文化。葫芦烫画在此生根发芽、传承发展就是明证。

走进位于海勃湾区千里山镇的苏海峰烫画工作室,大小不一的精致葫芦映入眼帘。与传统葫芦不同的是,这里的葫芦被打扮得漂漂亮亮,有的葫芦上描绘着万里长城,有的葫芦上点缀着一串鲜艳的葡萄,不同样貌的葫芦让人大饱眼福。

历史悠久特色鲜明

葫芦谐音福禄,自古被人们视为吉祥物,寓意着美好,也是神话故事中神仙、寿者的标志性“法宝”。

葫芦烙画又称葫芦烫画、火笔画葫芦,是以铁为笔、以火为墨,在葫芦上作画的古老民间技艺。葫芦烫画具有悠久的历史和独特的艺术风格,烫画艺术家用烙铁在葫芦上熨出烙痕作画,烙痕与葫芦融为一体,具有极高的艺术价值。

葫芦烫画相传起源于汉代,后一度失传,清朝时开始复兴。清代兰州的刻制葫芦曾达到很高的艺术水平,成为朝廷贡品。当时采取的火烩工艺将葫芦的木质材料与中国传统的烫画技艺相结合,在葫芦的木质表皮上,采用国画的工笔、写意等艺术手法,以烙铁代笔,创作出人物、山水、花鸟等作品,成为当时社会大众争先收藏的艺术品。

葫芦烫画艺人在创作中注意火候、力度的同时,还形成了“意在笔先、落笔成形”的创作理念,这要求创作者具有较高的审美能力和很强的创作能力。艺人可熨烫出丰富的层次和色调,还可采用中国画中的勾勒、白描、点染等手法使葫芦烫画具有较强的立体感。因此,葫芦烫画作品既能保持传统绘画的民族风格,又可达到西洋画严谨的写实效果。

随着现代技术的发展,葫芦烫画技艺也在迭代更新,可以控制温度的电烙铁代替了传统的铁烙铁。相比传统的葫芦烫画作品,当下的葫芦烫画作品呈现出焦、黑、褐、黄、白等多层次的国画渲染效果,表现力更加丰富。

可以说,当一个普通葫芦披上烫画的外衣,便被赋予了新的生命。一个个精致的葫芦不仅承载着烫画技艺,也蕴含着画师的良苦用心。

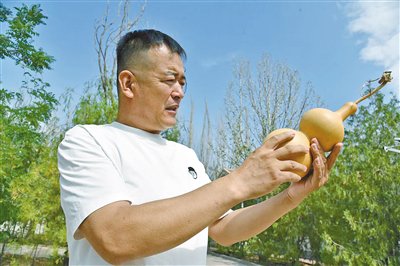

苏海峰今年50岁,他潜心钻研葫芦烫画技艺二十余载,创作出上千件精美的葫芦烫画作品。2022年4月,他被自治区文化与旅游厅评为“2022年农村牧区文化示范户”,成为乌海市唯一获此殊荣的民间艺术家。

千锤百炼久久为功

在工作室里,苏海峰轻轻按下电烙铁的开关,仔细调节温度后,开始了艺术创作。托起一个葫芦,手腕轻转,电笔在葫芦表面游走,如同画家执笔作画。随着温度的变化,深浅不一的烙痕渐渐浮现,勾勒出山水的轮廓。不一会儿,葫芦上便呈现出一幅精致的山水画面。整个过程,他凝神屏息,仿佛与手中的葫芦融为一体,完全沉浸在创作的意境之中。

为更好地掌握这项技艺,苏海峰不仅沉潜自修,还先后前往北京、辽宁等地拜访葫芦烫画艺人,向他们请教学习。作为一名残疾人,他在肢体残疾的情况下一直深耕葫芦烫画技艺,其中的艰辛可想而知。

苏海峰妻子说:“他每天投入在创作上的时间至少四五个小时以上,有时候创作灵感来了,他甚至会一晚上不睡觉。做这个东西非常耗费眼睛,我有时候都是强制他休息。”

要想创作出好的葫芦烫画作品,前期准备工作必不可少。创作者首先要选择好的葫芦种子在温室里种植,温度要控制在28—33摄氏度之间,葫芦种子在温室里长出四片叶子时,方能移植到大田种植。生长期间,要进行绑结、施肥一系列流程,待寒露时节葫芦皮发白时才可采摘。之后,还要对葫芦进行阴干、打皮、风干等操作,方能得到一个好的葫芦。

“这个过程是很漫长的,光一个风干的过程,就要持续半年之久。上述流程全部完成后进入创作阶段,可能一年的时间就过去了。”苏海峰说。

进入创作阶段,一个精致的葫芦烫画成品要经历起稿、勾线、晕染、细节处理等环节,这个过程耗时耗力,非常考验创作者的耐心。

起稿阶段,创作者首先要绘图,根据创作需求在纸上绘出图样,这一步也叫打样。绘图过后,创作者会将纸上的图样在葫芦上进行简单勾勒。勾线到晕染的中间过程是最为复杂的,创作者要将勾勒在葫芦上的图样按照创作需求进行深加工。

“这个过程是非常耗费心血的,葫芦各部位的皮质硬度是不一样的,所需电烙铁的温度也是不一样的,从几十摄氏度到几百摄氏度不等。眼睛也需要紧盯着创作的部分,哪部分需要什么样的温度、需要电烙铁烫到什么程度,这些都需要心中有数、谨慎操作。这个过程往往需要数天甚至几周时间。”苏海峰说,他的眼睛长期充满血丝,眼球也常常肿胀难受,这些都是他长期伏案创作造成的。

葫芦上的图案经过艺人的深加工后会进行晕染。艺人通过电烙铁的温度与自身的手速配合,一般以低温为主,进行多遍晕染。晕染后的葫芦通体光滑且具有色泽感和层次感。晕染过后,艺人会对自身创作不满意的地方进行细节处理。

“这一道环节必不可少,我们创作作品,就要做到自己最满意的样子。细节处理可以更为细致地修改创作中遗留的小瑕疵,为未来创作更好的葫芦烫画作品打下更好的基础。”苏海峰说。

20余年来,苏海峰创作的葫芦烫画作品深受社会大众的好评。他创作的《花开富贵》《春趣》《岁月静好》等葫芦烫画作品曾在国家级展览中获奖或被一些单位收藏。

前景光明传承有力

诗经中有“匏有苦叶,济有涉深。”“七月食瓜,八月断壶。”的句子,其中匏、壶都是指葫芦。葫芦本色就有古画的基调,而且与文学、艺术、民俗等方面联系紧密,在古代传统劳动人民的日常生活中占有重要地位。长期以来,社会大众围绕葫芦所形成的种种意识形态,是构成中国传统文化的一个重要组成部分。葫芦文化经历长期的历史积淀,以其独特的历史渊源、深厚的文化内涵和广泛的群众基础,在现代生活中依然占有重要的地位。

在葫芦上绘就美丽图画,线条流畅准确,形态栩栩如生,往往给人耳目一新、不媚不俗的感觉。作为一种集纯朴自然和高雅精美为一体的传统民间艺术品,葫芦烫画作品具有很高的欣赏价值和收藏价值,具有广阔的市场前景。

结缘葫芦烫画20余年,苏海峰创作了上千件葫芦烫画作品。他创作的《岁月静好》葫芦烫画作品,以他曾经工作的地质勘探队为原型,图中源头钻井架、帐篷、野草、天空等景物一一呈现。作品通过黑白对比的方式展现地质勘探人的工作场景和精神,以此来纪念那段激情燃烧的岁月。这件作品他花费了两周的时间去创作,作品问世后,许多人都爱不释手,希望花高价收购。苏海峰不为所动,他最终将这件作品捐赠给了原单位。

为了让更多人了解葫芦烫画的艺术魅力,苏海峰先后带着他的作品前往北京、上海、天津等地参加各类展会,并且借助当地社会组织在各地参展销售,取得了可观的经济利益。

在推进作品商业化进程的同时,苏海峰的葫芦烫画技艺传承之路也没有落下。他曾经受聘成为内蒙古自治区非物质文化遗产传承人群研培计划“2019年度乌海烫画培训班”授课教师,为学员传授葫芦烫画技艺。同时,他入驻海勃湾区千里山镇新和社区申报获批的“自治区非遗传承教育培训实践基地”,传授葫芦烫画技艺。

近几年,苏海峰培训了上百名学徒,其中8名学徒的葫芦烫画成品已经上市销售。2023年以来,苏海峰与当地社区沟通,尝试打造“非遗+”品牌,发展多品类的葫芦烫画产业,提升产品的附加值,并通过“网络+线下”销售的方式,带动更多人通过葫芦烫画产业增加收入。

烙铁代笔火为墨,葫芦做纸绘福禄。铁为笔,火作墨,葫芦烫画在艺术家们的匠心独运下,展现出非遗之美、历史之美,这也是对民间技艺传承和发扬的最好告慰。