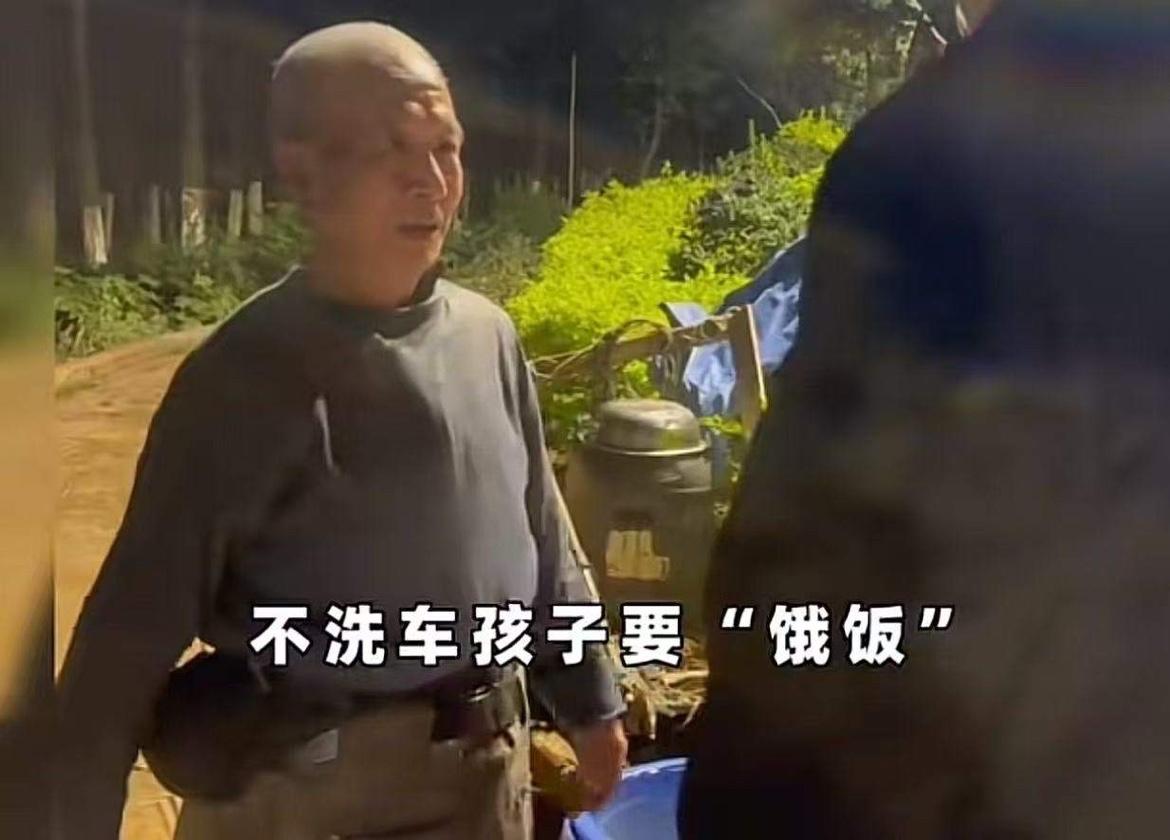

云南,七旬老人深夜摆摊洗车供应俩孩子读书,小伙看他可怜,想要转给他1000块钱,没想到老人拒绝了!老人坚持说没洗车,不能收这么多钱!小伙听后,直接叫来十几辆车来捧场!网友:这大爷干着最低端的工作,却有着顶天的格局! 2025年10月的云南秋意正浓,深夜的路灯还在晃,雨后秋凉的空气被吸收体内感觉汗毛直竖,在城里这条老街,早已习惯了车轮与水花的声音。七旬老人李大爷沿着路边的小摊摆起了洗车的摊位,灯光昏黄,但干净整齐。两个孙子在家读书,儿子去外地打工,一家人只能靠这点微薄的收入支撑着未来。李大爷说话不急不躁,动作熟练得像是和这条街道有更深的默契。 凌晨两点不到,一辆出租车停在他的小摊前。司机是个年轻人,姓周,天天在城里大街小巷跑,他看着李大爷忙活的背影,心里涌起一阵莫名的酸楚。当看到两孩子衣衫单薄正趴在水桶平铺木板上写作业,师傅心软了掏出钱包,正要把一千元塞过去:“大爷,您家孩子读书不容易,这钱我愿意先帮一把,您就收下吧。”李大爷抬头,眼神平静中带着坚定。他把手里的抹布放下,缓缓说:“没洗车,不能收这么多钱。”声音不大,却像一把尺子,量着人心的宽度。他继续讲解:“你要知道,洗车不是给钱的交易,是我对这份职业的尊重,也是对孩子未来的负责。若我们一开始就走捷径,孩子的世界会少一份底气。” 周师傅愣了一秒,随即苦笑,心里却翻起波澜。他本想用一次出手就解决的方式,没想到这位老人把“价格”说成了“原则”。他回想起自己走过的城市,多少人愿意用钱把温暖买走,却没有人愿意先把尊严留给对方。于是他深吸一口气,决定以行动回应。 “等您这几辆车洗完,同来捧场的还有十几辆车。”周师傅把话说得干脆。说完,他打开车上对讲机呼叫同行的朋友,通知他们今晚来捧场,顺便顺带把孩子的书本、文具也买来放在摊前。没多久,路灯下竟排起了长长的一排“洗车队列”——十几辆车、几十个人,像是一支自发的微型志愿队,为这份坚持而来。 围观的路人开始议论,有人把这场景拍成视频发到网上,群情激奋。网友们称这位李大爷是“把最低端的工作做成了最高贵的事”,也有人说这是“城市伦理的一次温柔拐弯”。有人说:他不收钱,是把孩子教育这件事当成信任的桥梁;也有人说:这份格局,比一时的善举更久远。 随后,李大爷又说出一段话,让人印象深刻:“孩子的书本可以稍微多买一本,但人心里的底线不能丢。你愿意花钱买来的一点点热度,若没有买来安放在正道上的信任,等于浪费。”这句话像一枚稳定剂,稳住了那股因为热情而喧嚣起来的潮水。随着夜色渐深,车洗完、书买好,孩子的课本在摞高的一角整齐摆放。周师傅对着李大爷鞠了一躬,问道:“大爷,您愿意让我把这件事讲成一个故事吗?”李大爷笑了笑:“讲也可以,记得把名字写清楚,给孩子们一个可依靠的未来就好。”镜头再一次定格在那盏微黄的灯下,老人和孩子们的脸上都带着成长的光。 这场景像一枚种子,埋在大众的心里。它告诉我们:在这个信息快速、物质喧嚣的时代,所谓“低端工作”的背后,往往隐藏着最真实的人性光辉。真正的格局,不是口号,不是海量的捐款,而是把证据摆在眼前——在困境与诱惑之间,仍然坚持对教育、对尊严、对未来的基本信念。 如果你也见过这样的画面,请在评论区留下你最震撼的一句话,或者讲讲你身边的类似故事。你愿意为一个人的尊严付出多少?你是否也在某个夜晚,被一个不起眼的举动刷亮了对生活的信心?让我们把这份温暖继续传递下去,让更多人看到:顶天的格局,往往就藏在最朴素的日常里。摆摊老人 手洗车