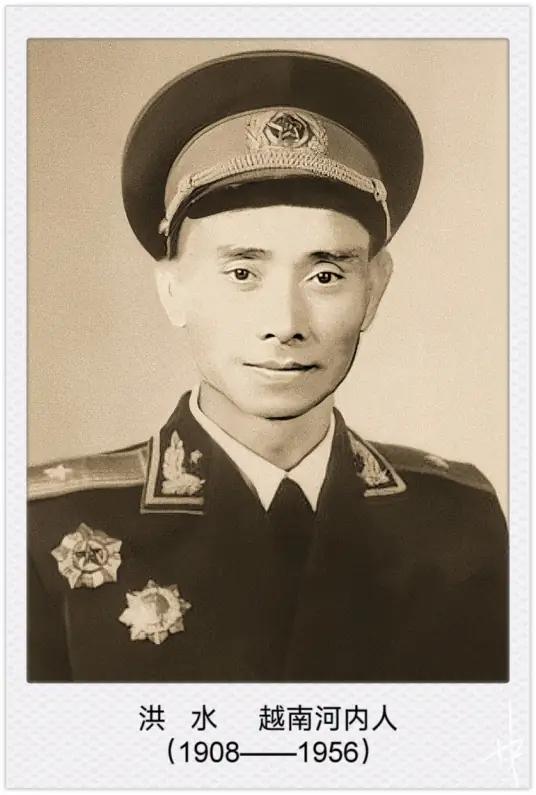

1955年授衔时,身为外籍将军的洪水被定为“正师级少将”,毛主席:“这不合适。” 1908年,洪水出生在越南河内一个富裕家庭里,那时候的越南还在法国殖民统治下,街上随处可见的压迫场景,在他心里种下了反抗的种子。 15岁那年他去了法国,在那里认识了胡志明,第一次接触到马克思主义,才算真正找到反抗的方向。 1924年胡志明到广州开展工作,喊越南的爱国青年到中国来学本事,洪水听到消息就动了心,第二年辗转来到广州,成了胡志明的帮手,这一待就和中国革命绑在了一起。 1926年他改了个中国名字“朱谔臣”,考进黄埔军校第四期,毕业后留在校部做事。 没多久就加入了越南青年革命同志会,后来又入了中国共产党。 1927年广州起义爆发,他拿着枪冲在前面,起义失败后躲到泰国,1928年又偷偷回到中国,钻进中央苏区打游击,从连政委做到团政委,反“围剿”的时候总是冲在最前面。 1934年他凭着战功,当选中华苏维埃共和国中央执行委员,整个苏区就两个外籍委员,他是其中一个。 长征路上,他不赞成张国焘的错误主张,跟着中央红军三次翻雪山过草地,饿了啃草根,冷了抱在一起取暖,硬是把命保住了。 抗战打响后,他去了晋察冀根据地,不光带兵打仗,还办了份《抗敌报》,甚至组建了我军第一个剧社“工农剧社”,编些老百姓听得懂的戏,鼓舞大家抗日。 1945年日本投降,法国又想回越南当殖民者,胡志明急着要能打仗的干部,跟中共领导人商量后,把在华的越南同志调回去。 当年11月,洪水回到越南,改名叫阮山,一到河内就去见胡志明。 胡志明看见这位20年前从黄埔走出去的老部下,拍着他的肩膀说:“山弟,好样的!祖国正等着你呢!” 当场就任命他当越南南方抗战委员会主席,还兼着两个战区的司令员和政委,他把在中国学的游击战用到抗法战场上,打了不少漂亮仗,法军提到他就头疼。 战场上的硬汉,私下里爱哼京剧,跟越南战友说以后要组个京剧团,让全世界都知道这门中国艺术,部下们都觉得这位将军既有本事又亲切。 1947年他调到第四战区,把中部咽喉守得严严实实,成了抗法的硬骨头。 1948年胡志明要授他少将军衔,他赶紧发电报推辞,想把军衔让给更需要的人。 胡志明没多说,掏张卡片用中文写了15个字:“胆欲大,心欲细,智欲圆,行欲方。”他看了之后,安安心心接了军衔。 中越要加强联系,他的特殊身份刚好合适,1950年10月,他第三次来到中国,在中央统战部负责越南相关的工作。 1951年他进了南京军事学院,院长是他的老首长刘伯承,毕业后就去了解放军训练总监部,还管着《战斗训练》杂志社。 朱德专门去看他,嘱咐说这杂志要发到连队,关系全军训练,得好好办,还亲笔题了刊名。 1955年解放军第一次授衔,总政本来想给其中将,问胡志明意见时,胡志明说最好跟越南的军衔对上,最后授了少将,还给了三个一级勋章,他成了我军唯一的外籍授衔将军。 国庆阅兵时,毛主席问起他的军衔级别,听说定的正师级,直接说:“这不合适,洪水同志是黄埔时期参加军队的,是否可以改为正军级?” 就这样,在毛主席的关心下,洪水成了我军正军级少将。 1956年夏天,他查出肺癌晚期,知道自己没多少日子了,就跟组织说想回越南。 临走前,毛主席和周总理在全国政协礼堂见了他,毛主席说: “洪水同志呀,老朋友了!听说你身体不好,要回去,我们跟胡志明主席打了招呼。你回去后好好治,病好了,我们还欢迎你回来。” 9月27日那天,北京前门火车站挂满彩旗,彭德怀、叶剑英等200多位开国将帅都来送他,这份礼遇,少见。 回到越南后,胡志明把他安排在最好的医院,可还是没留住。 10月21日,48岁的洪水病逝,越南为他举行国葬,胡志明带着党政军领导人亲自送行。 有人说洪水是个“跨界”将军,其实他跨的不是界,是心里的信仰。 从越南青年到中国红军,从抗法英雄到解放军少将,他这辈子没为自己谋过什么,眼里全是民族解放和革命胜利。 他在中国学的本事,用到了越南的战场上;他在越南的经历,又成了中越友谊的纽带。 胡志明题给他的15个字,他用一辈子践行了——打仗有胆子,做事够细心,谋划有智慧,做人守规矩。 授衔时主动让贤,是看得淡名利;病重了还想着两国联系,是放不下责任。 信仰能跨越山河,友谊可穿透岁月,洪水将军用48岁的人生,把两个国家的革命记忆拧成了一股绳。 【评论区聊聊】这样一位打过硬仗、懂京剧、还看淡名利的跨国将军,哪一点最让你难忘? (信源:越籍将军洪水——人民网)