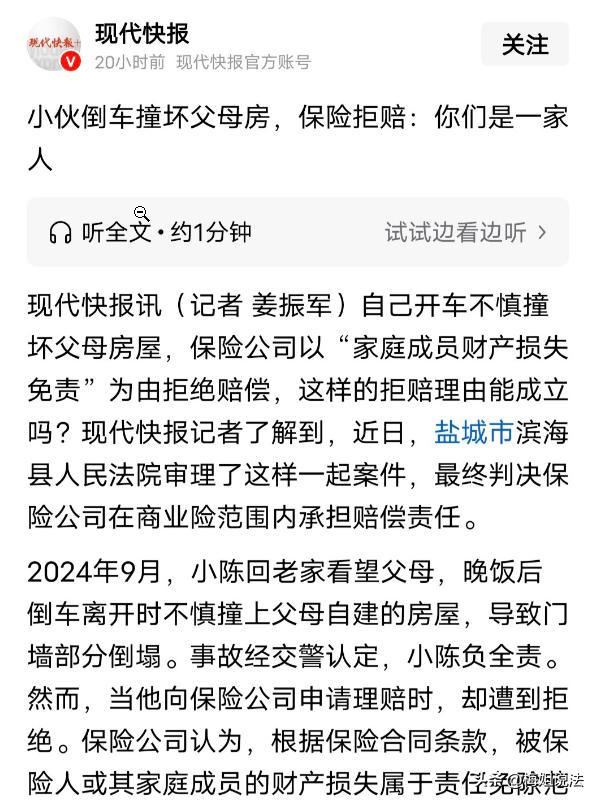

“一家人保险就不用赔了?”江苏盐城,男子趁周末回老家看望父母,吃完饭后准备返程时,倒车时不小心把父母房子的门墙撞倒了,报警后认定男子全责。事后男子拿着责任认定书找到保险,对方却以“一家人不算第三者”为由,拒绝索赔。一怒之下男子起诉保险,最后的判决给了男子公道! 近日,现代快报报道了这则男子倒车撞了父母家门墙,保险公司却公然拒赔的新闻,这到底是怎么回事呢? 小李(化名)自从毕业参加工作以来,一直在城市里打拼,虽然收入比以前高了,但和父母间的陪伴就少了很多,平常只有过年才能回家一趟,每次呆不了几天又得匆匆离开。 时间来到二四年年初,因为工作需要小李买了辆代步车,工作也比平时更忙了。 到了九月份的时候,小李终于忙完了手里的项目,高兴之余,便想趁着假期,回老家去看看父母,也给老人家一个惊喜。 看到儿子突然回来,可把老两口高兴坏了,母亲忙着张罗饭菜,父亲则拉着儿子,询问他最近的工作情况。 父母的关心和问候,让小李难得的放松下来,连日的劳累也在此刻被驱散了。 一家人开开心心的吃了个晚饭,想着明天还有工作处理,小李只得拒绝父母的挽留,想趁着还没天黑赶回城里。 父母虽然舍不得儿子,也只能多加叮嘱孩子:路上慢点开,到家了发个信息。 许是因为惦记手里头的工作,也可能是内心的不舍,导致小李倒车时分了神,车子一不小心撞倒了父母家的院子。 虽然小李反应过来踩住了刹车,可门墙部分还是被撞塌了,各种砖块、瓦片到处散落,看起来现场一片混乱。 父母听到动静也赶了出来,看到眼前一幕,不顾自身安危冲到车旁,想看看儿子有没有受伤。 小李停好车后也赶紧出来,表示自己没事,看着眼前因为自己的失误造成的损失,内心更是自责不已。 这时他突然想起车子买了保险,在网上查了理赔程序后,第一时间拨打了报警电话。 民警赶到后根据现场的情况进行勘察和分析,最终判定小李全责,并出具了责任鉴定书。 接下来小李联系了保险公司,并向理赔员说明了当时的情况,并把对方所需的全部文件和材料都发了过去。 理赔员表示审核结果需要1-2个工作日,到时候会联系他的。 就在小李想着利用赔偿款修复父母的院子时,保险的回复让他直接傻眼——“被保险人或其家庭成员的财产损失属于免责范围”,拒绝赔偿。 小李一时半会还没反应过来对方是什么意思,工作人员继续解释道:“撞坏的房子是你父母的房子,属于家庭成员关系,按规定属于免责的范围!” 小李听不懂对方的那些所谓“条条框框、各种规定”,明明自己买了保险,民警也出具了鉴定书,对方凭什么不赔? 尽管小李多次和理赔员沟通,可对方的态度十分强势,就是不肯赔偿。 见对方这么不讲理,小李也懒得废话,直接将保险告了,要求对方赔偿,目前案件已被受理。 那么,从法律角度,如何看待这件事呢? 1、如何评价保险方的行为? 根据《保险法》第六十二条规定: 除被保险人的家庭成员或者其组成人员故意造成本法第六十条第一款规定的保险事故外,保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。 其中,代位求偿权是财产保险的核心规则,该权利不得随意向 “被保险人的家庭成员或组成人员” 行使,只有满足以下条件,才有权向相关主体追偿: (一)主体范围:被保险人的家庭成员(如配偶、父母、子女等共同生活成员) (二)主观状态:上述主体故意造成保险事故,也不得向其追偿。 本案中小李父母的房子是他们自费自建的,没有写小李的名字,加上他本人平时在城市工作生活,和父母的财产相对独立;事后民警虽然认定小李全责,但这完全是操作不慎导致的,不存在主观故意。 这意味小李撞坏的房子,属于父母合法的“第三者财产”,保险不得以此为由,拒绝理赔。 另外,《民法典》第四百九十六条规定:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。 其中,如果提供格式条款的一方,没有履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。 保险方以“家庭成员财产损失免责”条款拒绝赔偿小李,但在签订合同时,没有提示小李注意,更没有以书面形式,告知投保人小李该条款的具体含义,可被认定为无效。 2、判决结果: 审理后认为保险没有在格式条款的具体内容告知投保人,拒绝赔偿理由无效。 综上,最终判决:保险需要商业险赔偿范围内,承担小李相应损失。 虽然小李最后拿到了属于自己的赔偿,但他内心还是有个疑问:为什么保险明知自己理亏,却仍要选择打官司呢?如果自己不选择继续维权,那这事就这样过去了吗?保险方就不该承担更多的责任吗? 毕竟不是每个人,都知道用法律维权呢!对于此事,你怎么看?