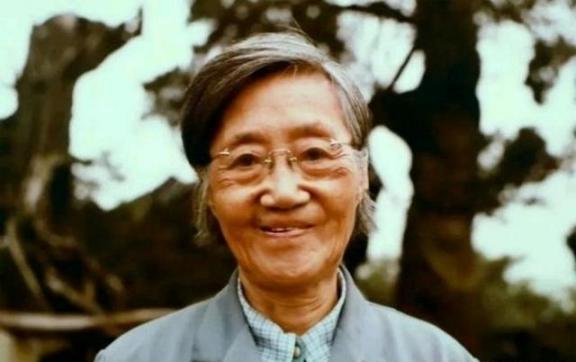

1961年,北大才女王承书抛弃丈夫和孩子,直到多年后,她顶着满头银发回到家乡,子女们却抱着她失声痛哭:“母亲,你是我们的英雄,这些年你辛苦了!” 1961年深秋,北京街头落叶纷飞,一位49岁的女科学家悄然离开家门,身后是丈夫和年幼孩子的睡影。她带走的是国家机密文件,踏上西北列车,从此音讯全无。十七年过去,当她银发苍苍重返故里时,儿女们围上来,泪如雨下。这位母亲到底经历了什么?她的离去,又换来了怎样的国家荣光? 王承书1912年出生在上海一个注重教育的家庭。父亲王扬滨是清末进士,早年留日留学,后来在民国时期当过官员,还兼职高校教授。母亲何世璜来自扬州名门,对子女教育特别上心。从小,王承书就对物理感兴趣,常翻看父亲带回的书籍,琢磨那些力学原理。1929年,她考入燕京大学物理系,那时候班上十三名学生,就她一个女生。毕业时,她拿下学士学位,成为该系首位女毕业生。 留校后,王承书当上助教,继续钻研核物理。1937年,她去美国深造,先在加州大学伯克利分校学统计物理。1941年,转到密歇根大学,成为核物理专业首位女研究生。在那里,她结识张文裕,两人1939年结婚。婚后,他们在美国学术界立足。1949年新中国成立,王承书夫妇关注祖国建设。1956年,她44岁,抱着三岁儿子张哲回国。那年10月,轮船靠岸天津港,她带回三百箱科研资料,伪装成婴儿用品过关。 回国后,王承书进入中国科学院近代物理研究所。丈夫张文裕调到教育部,两人住北京小套房。日子虽紧巴巴,但一家人齐心。儿子上小学,她抽时间教他算术。1961年,国家面临国防科技紧迫任务。钱三强同志动员她去西北基地支援铀浓缩工作。她知道,这意味着长期分离家庭。那年深秋,她留下一张纸条,交代家人日常,登上开往西北的列车。从此,她在中国科学界“消失”十七年。 西北戈壁的404基地,条件艰苦,黄沙漫天,设备短缺。苏联专家撤走后,技术空白巨大。王承书转入气体动力学领域,带领团队从头搞起。她专注铀同位素分离,创立王承书-乌伦贝克方程。团队用手工算盘运算,草稿纸堆满仓库。她跪地演算数据,计算尺磨破手掌。1964年原子弹爆炸前113天,她的团队提前供应高浓铀。那天,广播传来成功消息,她已三年没收到家信。丈夫在人民日报登寻人启事,她也看不到。 基地生活单调,她在女厕所隔板上写下儿子名字“哲儿”。氢弹任务接上,钱三强第三次动员,她再次应允“我愿意”。之后十年,她去青海221厂攻关离心机技术。那里零下三十度,她的手指常冻僵。1971年一夜,她在计算机房昏倒,数据册上沾满鼻血。十七年里,她头发变白,贡献却无人知晓。这些工作,直接支撑两弹工程,推动铀浓缩从气体扩散到离心分离的进步。 1978年秋,王承书获准回北京。火车进站那天,细雨飘洒。她提着旧行李箱走下月台,满头银发在风中晃动。家门一开,丈夫张文裕和儿子张哲、女儿们迎上来。张哲上前抱住她,肩膀抖动,哭出声:“母亲,你是我们的英雄,这些年你辛苦了!”一家人围坐客厅,泪水打湿衣襟。客厅里,旧家具陈设依旧,她的目光扫过,家人终于团圆。那一刻,十七年的分离化作深沉的理解和敬重。 回京后,王承书继续在中科院工作,指导年轻科学家搞聚变研究。她分享戈壁推演公式的经验,学生们记下关键参数。她的笔记成为宝贵资料,139本手稿捐给中科院。晚年,她身体渐弱。1994年6月18日,在协和医院病榻上,她写下遗嘱:十万元存款建“文裕小学”,纪念丈夫教育事业;遗体捐医学研究。她的离去,留下科学报国的足迹。 王承书的一生,体现了老一辈科学家对祖国的赤诚。她隐姓埋名,舍小家顾大家,推动国防科技自力更生。这不光是个人故事,更是那个时代科技工作者的集体写照。我们今天享受和平,得益于他们的奉献。她的“我愿意”,激励一代代人投身强国建设。