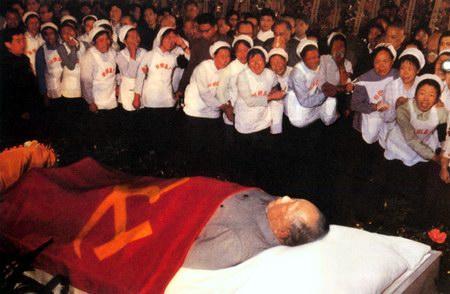

[太阳]毛主席口中的华国锋是个老实人,但就是这个老实人,在毛主席去世后,却公然做了一个违背主席遗愿的决定,而且这个决定提出后,更是没有一个人敢站出来反对! 1976年的秋风,裹挟着举国上下的悲痛,掠过天安门广场,当亿万民众自发聚集,用白花与泪水送别毛主席时,一个关乎民族记忆的重大抉择,正在中南海悄然酝酿。 华国锋,这位毛主席口中最老实的人的领导者,站在历史的十字路口,既承载着伟人落叶归根、火化归真的生前遗愿,也面对着亿万人民渴望永久缅怀的滚烫情感。 他最终作出了修建毛主席纪念堂、永久保存遗体的历史性决策,这一抉择,不仅定格了一座建筑的诞生,更铸就了一座跨越时空的精神灯塔。 决策的背后,是一场情理与时代的深度权衡,毛主席生前曾以身作则,签署火葬倡议书,倡导死后不保留遗体、不修墓地,用朴素作风践行着共产党人的初心。 而1976年的中国,正经历着特殊的历史转折,国家亟需稳定,民众亟需精神寄托,华国锋深知,此时的人民对毛主席的思念,早已超越了个人情感,成为凝聚社会共识的精神纽带。 他走访群众、征询专家,在一次次深夜讨论中明确,保留遗体、修建纪念堂,并非违背伟人遗愿,而是将个人情怀升华为民族记忆,用最庄重的方式回应人民的期盼,这种以民为本的考量,让看似两难的选择,最终成为稳定时局、凝聚人心的关键一步。 从蓝图到落成,近一年的时光里,一场举国同心的匠心铸魂工程温暖上演,卫生部迅速组建以徐静为首的专家小组,攻坚克难研发气体与液体结合的防腐工艺,日夜守护确保遗体完好。 全国顶尖的制造业企业协同发力,攻克水晶棺制作的技术难关,让透明的棺椁成为承载思念的时光容器,建筑工人顶着严寒酷暑,在天安门广场南端的选址上挥汗如雨,从材料筛选到工艺细节,每一处都力求庄重与安全。 华国锋亲自过问工程进展,要求既保质量,又控预算,让这座纪念堂不仅是伟人的安息之所,更成为民心所向、众志成城的见证。 1977年9月9日,当纪念堂正式开放,民众排着长队缓缓走过水晶棺,那份跨越时空的思念与敬仰,化作了支撑国家前行的磅礴力量。 时光流转,毛主席纪念堂早已超越了建筑本身的意义,成为镌刻民族记忆、传承精神血脉的时代坐标,每天,来自五湖四海的人们怀着崇敬之心前来瞻仰,有白发苍苍的老者重温青春岁月,有朝气蓬勃的青年汲取奋进力量,有稚气未脱的孩童聆听红色故事。 在这里,为人民服务的宗旨被代代传颂,毛主席的求实作风、实干精神,成为滋养后人的精神养分,而华国锋在特殊时期的担当,也通过这座建筑被永久铭记。 他以共产党人的清醒与果断,在历史关键节点作出正确抉择,用一座纪念堂稳住了民心、凝聚了共识,为后续的经济社会发展奠定了坚实的思想基础。 如今,天安门广场上的纪念堂庄严肃穆,与人民英雄纪念碑、天安门城楼遥相呼应,构成了一幅完整的精神画卷,它不仅是亿万人民缅怀伟人的圣地,更是一座永不熄灭的精神灯塔,照亮着中华民族前行的道路。 华国锋的决策,早已证明,真正的纪念,不是固守形式,而是传承精神,真正的担当,是在时代考验中,始终把人民的利益、国家的稳定放在首位。 这座矗立在广场上的建筑,终将与为人民服务的初心、众志成城的民族精神一道,永远镌刻在共和国的历史长河中,激励着一代又一代人砥砺前行。 信源:知情者说:毛泽东遗体是如何保存的——CCTV