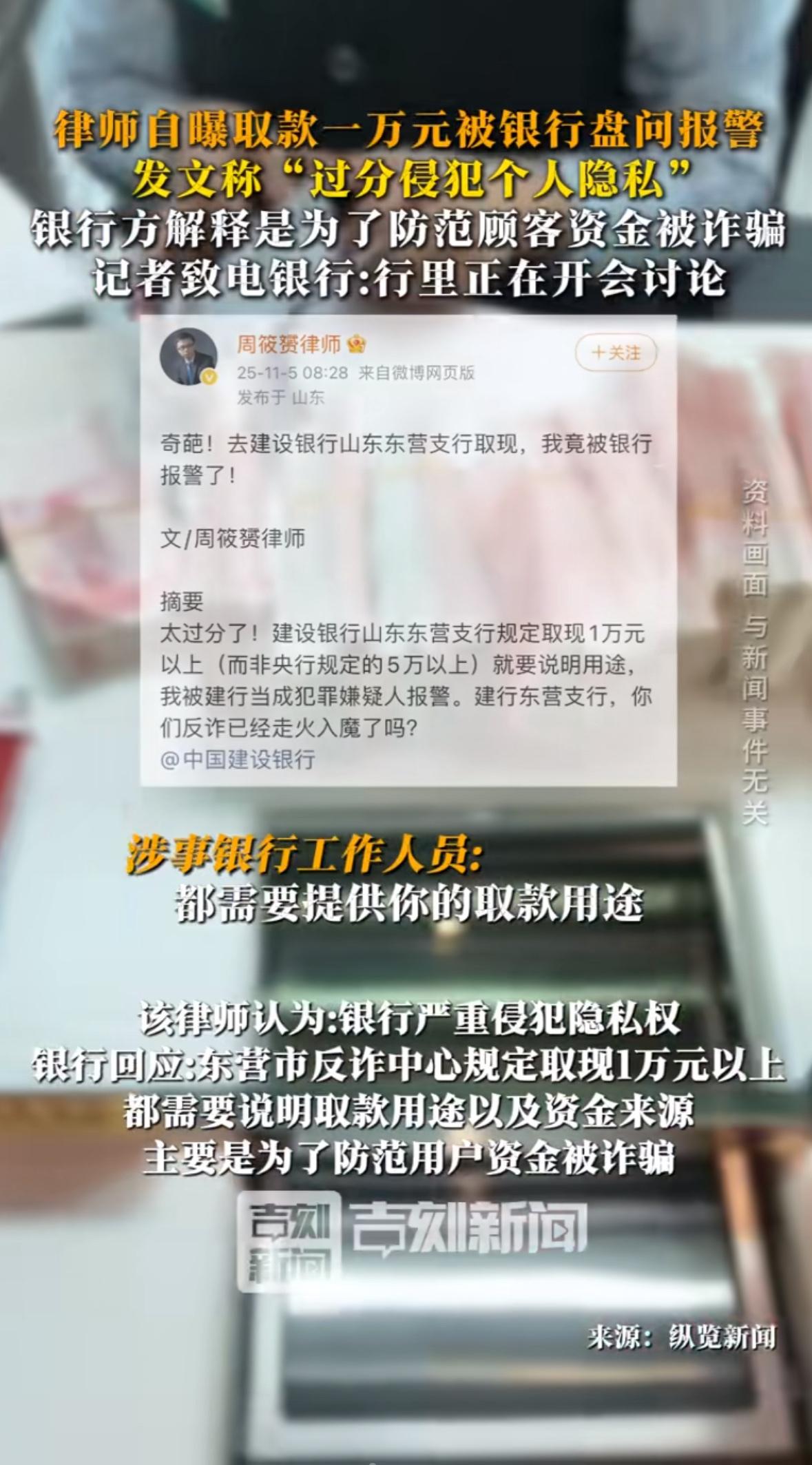

“我就取个一万块给朋友包红包,怎么就成了犯罪嫌疑人了?”11月3日傍晚,山东东营建行某支行内,知名律师周筱赟攥着银行卡,对着柜台里的工作人员怒目而视。这场因1万元现金引发的“银行风暴”,不仅撕开了反诈与隐私的矛盾,更让无数普通人心里泛起了酸——我们连取自己的钱,都要先证明“清白”了吗? 柜员连环追问:1万块取现为何成“刑侦现场”? 当天,周筱赟因朋友婚礼需随礼,到银行取4万元现金。按照央行2022年规定,5万元以下取现无需说明用途,可柜员却像审犯人般连环发问:“取钱干啥?”“上个月谁给你转的账?”“你说是包红包,怎么证明?”更离谱的是,当周筱赟拒绝回答隐私时,柜员竟表示“已联系反诈中心和派出所,电话没人接,只能让警方来核实”。双方僵持半小时,最终银行领导出面“放行”,但周筱赟已愤然离场,转而将此事曝光网络。 涉事银行随后回应:这是“执行东营市反诈中心要求,1万元以上取现需核实用途”。而东营市反诈中心工作人员则称,银行应做尽调,但“对金额无固定标准”,若用户拒不配合,银行不得阻碍业务。两方说法矛盾,暴露出基层执行中的“自由裁量”乱象——有的银行5万以下不问,有的1万就报警,甚至把反诈责任甩给警方,自己当起“执法者”。 隐私与安全:谁在给储户“贴犯罪标签”? “银行先默认所有储户是骗子,再逼我们自证清白,这合理吗?”周筱赟的质疑,戳中了公众的痛点。根据刑法原则,犯罪嫌疑人尚且无需自证无罪,何况是普通储户?更讽刺的是,东营市反诈中心规定“1万元以上需核实”,但央行2025年新规已取消“5万元以上登记用途”的硬性要求,这意味着地方政策与上级法规直接冲突。 这背后,是基层反诈的“焦虑式治理”。东营市近年电信诈骗高发,银行被要求“严防死守”,但部分机构将“严防”异化为“一刀切”。有柜员透露:“只要取现,我们就得问,不然出了事要追责。”这种“宁可错问一千,不可漏放一个”的逻辑,让储户成了反诈战线的“人质”。更荒诞的是,当周筱赟反问“我成年了,取钱还要通知家人?”时,柜员竟无言以对——连基本法律常识都模糊的盘问,如何让人信服? 信任崩塌:当“便民”变成“折腾” 这场风波,暴露出金融机构的“权力越界”。银行本应是服务者,却因反诈压力变身“审查者”;本应保护隐私的制度,成了侵犯隐私的“尚方宝剑”。有网友吐槽:“我取2万交房租,被问‘房东是谁?合同呢?’最后气得用转账解决。”当取现变成“过堂”,当信任变成猜忌,金融服务的温度何在? 更值得警惕的是,这种“层层加码”正在全国蔓延。有的银行要求“取现需提供合同”,有的甚至“怀疑转账就冻结账户”。反诈的初衷是好的,但若以牺牲公民权利为代价,最终只会让公众对制度失去信心。正如周筱赟所说:“今天他们能盘问1万,明天就能查1千;今天查用途,明天就能查消费记录。” 规则必须透明,权力不能任性 这起事件,本质是“安全”与“自由”的博弈。反诈需要力度,但更需要温度;银行需要尽责,但更需要边界。给银行提个醒:把“地方规定”晒在阳光下,明确“多少钱要问、问什么内容”,别让柜员“凭心情执法”;给监管部门支个招:严查基层“层层加码”,对过度盘问、随意冻结账户的行为亮红牌;给普通人提个醒:遇到不合理要求,先让银行出示文件,全程录音录像,投诉到底! 互动话题:你取现时被银行盘问过吗?是理解反诈需要,还是觉得隐私被侵犯?来评论区说说你的经历,咱们一起呼吁:反诈可以,但别让储户寒心!毕竟,信任是金融的根基,一旦动摇,钱再多也只是数字。 来源:纵览新闻