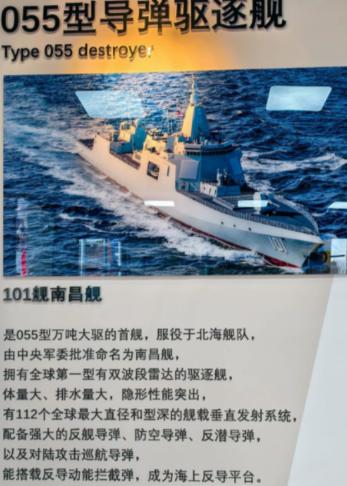

俄专家评价:中国很多武器性能超过美国,但都有一个共同缺点!中国造的新式武器越来越厉害,像东风-17导弹、055大驱这些,性能指标确实比美国同类型武器还要猛。 近年来,中国军事科技的飞速发展让全世界都刮目相看。从导弹到无人机,再到火箭炮和战斗机,中国在多个领域展现出了令人瞩目的技术实力。 俄罗斯军事专家瓦西里・卡申,作为长期深耕中国军工研究的学者,在近期访谈里直言不讳地表示,中国许多武器的性能已经超过美国,甚至在某些方面稳稳占据全球领先地位。 就拿东风-17导弹来说,那高超音速的突防能力可不是吹的,美国现有的反导系统想拦住它几乎是天方夜谭,这种技术优势让美军在西太平洋的防御布局都得重新盘算。 还有055型驱逐舰,不管是吨位、火力配置还是雷达系统,比美国最新的阿利・伯克级改进型都要亮眼,一口气下水好几艘的速度更是让外界咋舌。 更别提歼-20隐身战机,在空中对抗演练里多次展现出的压倒性优势,早就让西方军事圈不敢小觑。就连出口的翼龙、彩虹系列无人机,在中东战场的表现都攒下了不少口碑,订单接到手软。 不过,卡申话锋一转,也一针见血地指出,这些高科技装备普遍存在一个绕不开的短板——缺乏实战经验。 这个评价既肯定了中国在军事领域的硬实力,也戳中了一个实实在在的痛点,让人忍不住琢磨:没有经过真实战场锤炼的武器,到底能在多大程度上发挥作用? 卡申举了个例子,1991年海湾战争时,美国“爱国者”导弹在实验室里号称拦截率能到90%,结果真对上伊拉克的“飞毛腿”,实际效果差了一大截。 这事儿就说明,实验室里的完美数据,到了战场全得打折扣。战场上的极端天气、复杂电磁干扰、敌方出其不意的反制手段,这些都是演习里很难完全模拟的。 比如东风-17在测试中能精准命中靶标,但真到了强电子干扰环境下,还能保持那么高的命中率吗?055大驱的雷达系统在远洋实战中会不会出现盲区?这些问题不真刀真枪试一试,谁心里也没底。 拿美国的装备来说,阿利・伯克级驱逐舰之所以能不断升级,靠的就是常年在全球热点地区部署的实战经验。从波斯湾的护航任务到地中海的军事行动,每次执行任务遇到的问题,都会变成下一次升级的方向,比如后来加装的“海军综合火控-防空系统”,就是在实战中发现防御漏洞后针对性改进的。 F-35战机也是如此,在叙利亚执行完任务后,工程师立马根据飞行员反馈调整了航电系统和武器适配性,这种“实战-改进-再实战”的循环,让装备越用越顺手。 反观中国这边,自从上世纪70年代末之后,就没打过大规模战争,新式武器自然少了实战这个“终极考场”。咱们搞的演习是越来越逼真,比如东部战区在东海搞的联合演练,航母、潜艇、陆基导弹全上阵,还模拟暴雨、沙尘暴等恶劣环境测试装备性能,但演习终究是“演”,参演人员心里清楚没有真实的生命威胁,那种战场特有的高压和突发状况,是模拟不出来的。 不过话说回来,中国也不是完全没机会获得实战反馈。这些年出口的武器在别国战场派上了用场,算是间接做了检验。比如巴基斯坦装备的中国产J-10C战机和PL-15导弹,在2025年的印巴冲突里就实打实打了几场硬仗,不仅击落了印度的阵风战机,还成功拦截了来袭导弹。 2019年的时候,中巴联合研制的JF-17也击落过印度米格-21,这些战绩多少能说明中国武器的可靠性,但毕竟不是中国军队自己操作,而且冲突规模有限,跟全面战争的复杂程度没法比。 更关键的是,实战考验的不只是武器本身,还有人与装备的配合、战术指挥的灵活性以及后勤保障的稳定性。美国士兵在阿富汗、伊拉克摸爬滚打这些年,哪怕是普通步兵都知道在复杂地形下怎么用好单兵装备,这种经验是靠演习练不出来的。 当然了,中国也在想办法补这块短板。维和部队在南苏丹、马里这些危险地区执行任务时,步战车、无人机这些装备经常要应对武装分子的伏击,虽然不是大规模战争,但也算沾了点实战的边。跟俄罗斯搞的联合军演也越来越硬核,去年在西伯利亚雪原,零下30度的环境里测试无人机性能,技术人员当场修bug,部队当场调战术,比关门演习收获大多了。还有用VR和AI搞的模拟训练系统,能还原各种战场场景,多少能让士兵提前适应一下实战氛围。 卡申说,中国武器要是补上实战检验这个短板,那真就势不可挡了。这话其实没夸张,毕竟咱们的装备性能已经摆在哪儿了,要是再经过战场的“淬火”,把那些隐藏的小问题都打磨掉,战斗力肯定还能上一个台阶。不过实战经验这东西急不来,总不能为了检验武器就主动挑事,只能靠这些间接的方式慢慢积累。 说到底,中国军工这些年的进步有目共睹,东风-17、055这些“硬家伙”确实给咱们挣足了面子。但卡申的评价也提醒咱们,武器的威力不光看纸面数据,更得看实战里的真表现。