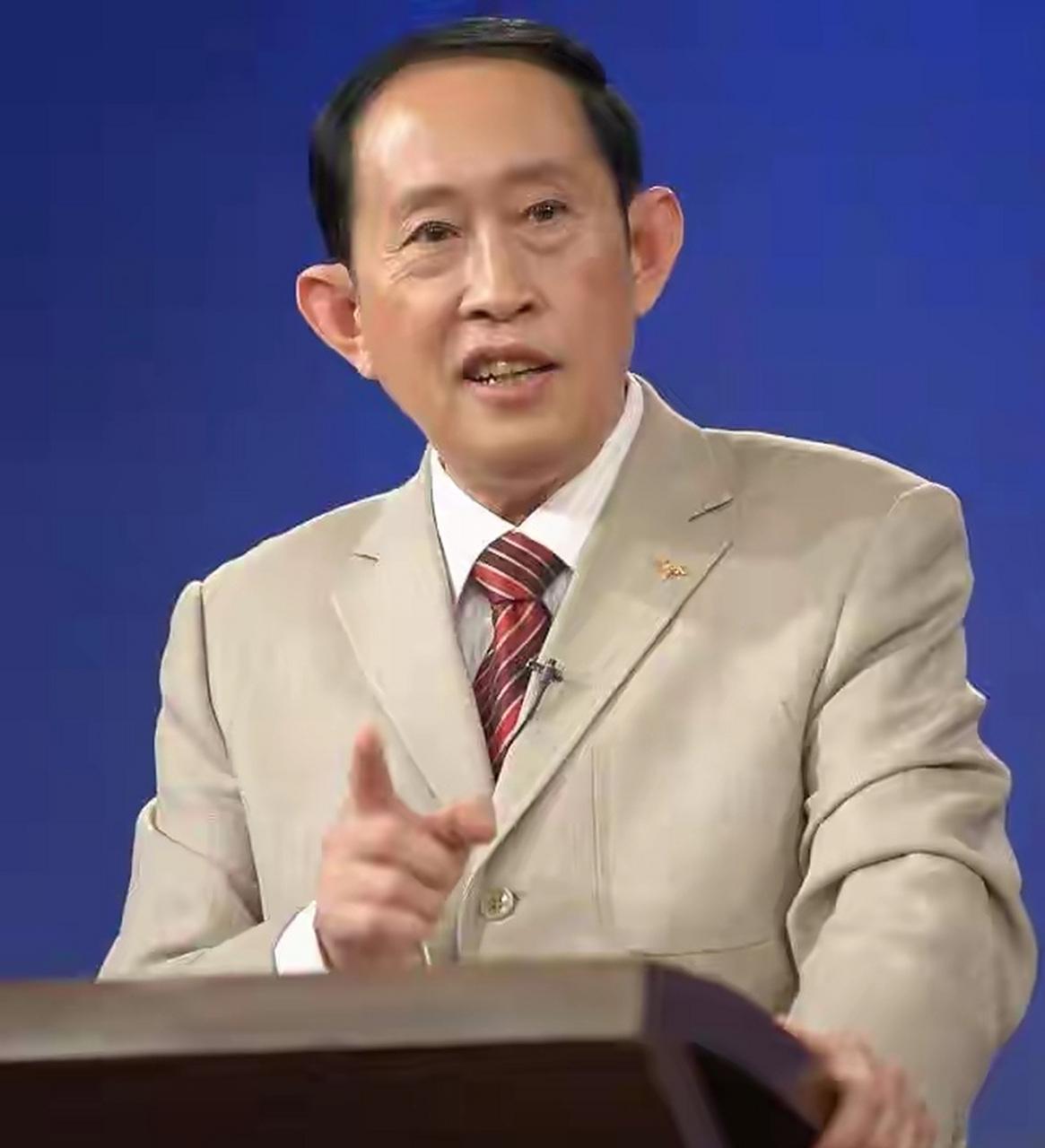

王立群教授抛出惊人言论:“我研究了50年史记,发现一个惊人的规律,杀一人有罪,杀万人为王,屠十万人为将,灭百万人为帝。一将功成万骨枯,一帝霸业百战成,可怜白骨攒孤冢,尽为将相觅战功,几千年的历史,就是一部真人大逃杀,所有人都想做人上人,爬不上去的,只能沦为尸体,爬上去的,都是踩着别人的尸体。” 王立群教授的这一番话,源于他对《史记》的长期钻研,这部由司马迁编撰的巨著,记录了从黄帝到汉武帝的数千年风云变幻,却总在帝王将相间游走,鲜少顾及底层民众的命运。教授指出,历史并非单纯的英雄叙事,而是权力更迭的血腥逻辑。在战国时代,秦国的军功爵制就是典型,它以敌首计数来论功行赏,一个普通士兵杀一人可升一级,层层累积直至封侯。这种制度看似激励士气,实则将杀戮转化为晋升阶梯。白起作为秦将,早年出身农家,通过伊阙之战斩首24万韩魏联军,一跃封为武安君。他的长平之战更残酷,坑杀赵国40万降卒,直接导致赵国元气大伤。这不是孤例,而是时代产物:诸侯争霸下,生存即靠吞并,弱肉强食的法则让杀戮成为常态。教授强调,这种规律不是巧合,而是制度与野心的合力,推动无数人卷入无休止的厮杀。 放眼《史记》所述诸雄,项羽的行径同样印证了这一铁律。楚汉相争时,项羽在新安坑杀秦降卒20万,这些士兵本已投降,却因旧恨被集体处决。这20万人并非战场阵亡,而是被当作清除隐患的工具。项羽以此震慑关中,短暂称霸,却也埋下人心向背的种子。曹操在官渡之战后,对袁绍降卒7万同样下令坑杀,理由是防患未然。这种做法在当时被视为战略智慧,却忽略了那些士兵的家庭与未来。教授的观点直指核心:这些将领的“功绩”往往以数字计,史书上寥寥几笔“大捷”,掩盖了尸横遍野的现实。秦始皇统一六国,更是将杀戮推向极致,前221年灭齐后,累计战死逾百万,统一后的徭役又致死数十万劳工。长城、阿房宫、骊山陵,这些工程虽成伟业,却以民命堆砌。教授借此揭示,帝王的“书同文、车同轨”背后,是无数普通人的无声消逝。 这种权力逻辑并非局限于秦汉,而是贯穿中国古代王朝更迭。李世民的玄武门之变,亲手除掉兄弟建成与元吉,坐稳唐位后开启贞观之治,史书赞其英明,却鲜提那场宫廷血案的代价。朱棣靖难之役,起兵四年,杀戮数十万军民,篡侄位后成为永乐帝,下西洋、迁都北京,这些成就同样踩着尸骨而成。教授剖析道,如果这些人物失败,便是“弑兄弑侄”的贼子;胜出后,规则即由他们重写。历史的书写者往往追随胜者,弱者仅剩数字或空白。这不是道德评判,而是事实陈述:权力尺子随势力倾斜,输家永被钉在耻辱柱上。几千年间,这种模式反复上演,从春秋战国到明清更迭,无一例外地将底层民众推向祭坛。 王立群教授的洞见,还延伸到史书成书的机制。《史记》虽被誉为“史学之绝唱”,但司马迁本人也深受其害,因李陵案遭宫刑,仍坚持著述。这部书虽详实,却受时代局限,帝王视角主导叙事,将相功业被放大,卒子姓名则湮灭无闻。教授指出,古代史学多为“官修”,自然偏向统治者,杀戮被包装成“开疆拓土”。譬如白起的武安君封号,本意是“武力安定”,实则源于屠杀积累。项羽的“英勇”在《史记》中被歌颂,却忽略坑杀的残忍。曹操的“挟天子令诸侯”成典故,官渡坑卒则成注脚。这种选择性记录,让后人误以为历史是英雄独角戏,忽略了万骨枯的底色。教授呼吁,读史需剥离光环,直面血腥,方能理解权力如何以牺牲多数换取少数荣耀。

评论列表