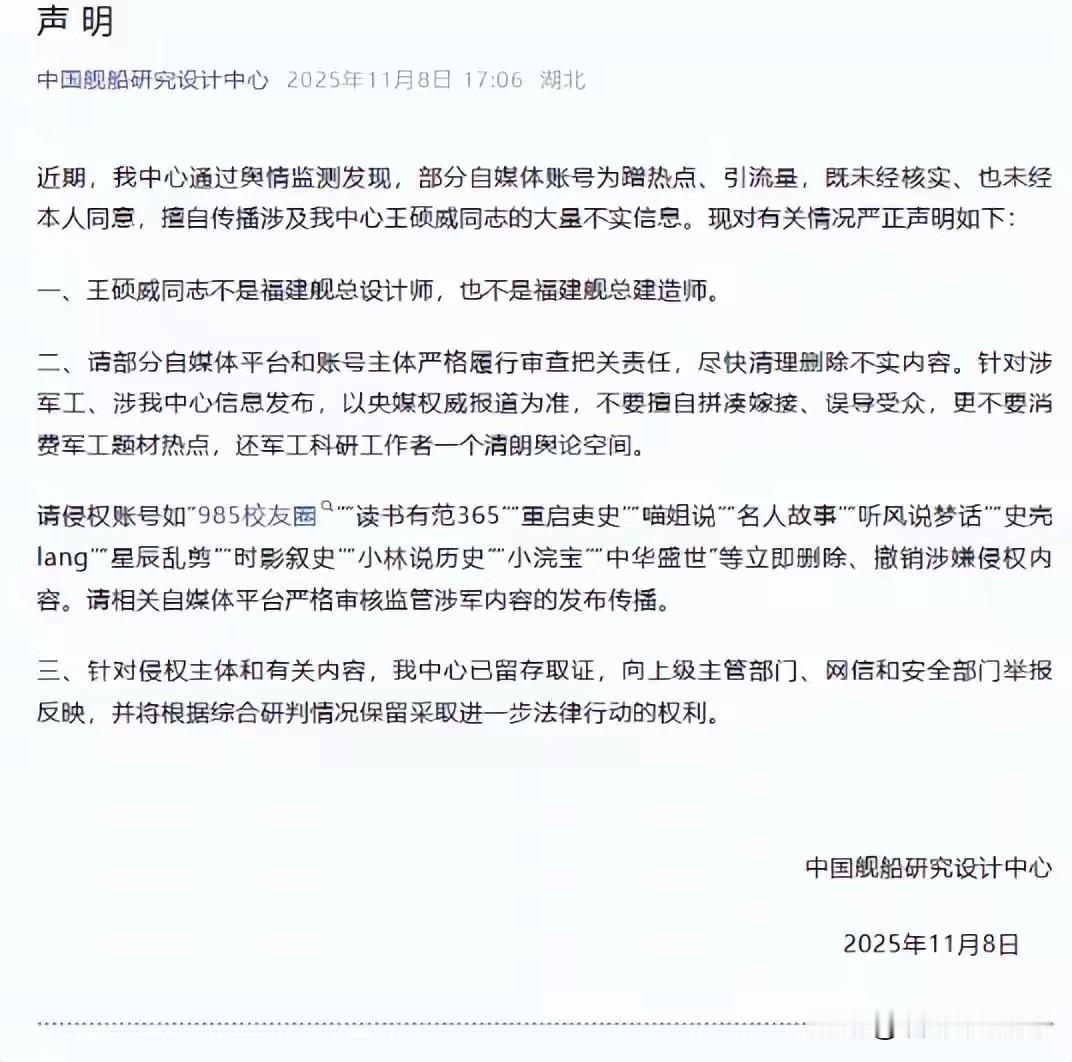

中国舰船研究设计中心11月8日发布严正声明:王硕威同志不是福建舰总设计师 官方这声“严正声明”,一下戳破了流传已久的误解!最近两年,不少平台都在传“80后王硕威是福建舰总设计师”,点赞量动辄数万,甚至有人把他称作“最年轻航母总师”,可事实偏偏不是这样。声明里明明白白写着,他既不是福建舰总设计师,也不是总建造师,这份澄清不是否定他的贡献,而是对科研成果和团队荣誉的尊重。 很多人之所以会误解,源于王硕威确实是中国航母事业里的关键人物。1980年出生的他,老家在湖北黄冈,从华中科技大学毕业后就扎进了舰船设计领域,25岁就参与了辽宁舰的整体设计工作。要知道,辽宁舰是我国第一艘服役的航母,当时很多技术都是从零摸索,他在项目中发现并解决了关键的电磁兼容性问题,这个问题直接关系到航母各系统能否协同工作,稍有差池就可能影响作战效能,年轻的他能啃下这块硬骨头,足以见得专业功底有多扎实。 此后的日子里,中国航母的每一步发展都有他的身影。海军第三代驱逐舰的设计、山东舰的研发,他都深度参与,一步步从技术骨干成长为核心力量。这些实打实的成绩,让他在军迷圈里积累了极高的口碑,也让不少人自然而然地将他与最先进的福建舰绑定,误传成了总设计师。可科研工作从来不是孤军奋战,一艘航母的诞生需要上万人的团队协作,从总体设计到分系统研发,从材料攻关到建造调试,每个环节都有对应的负责人,王硕威的贡献值得铭记,但把“总设计师”的头衔安在他身上,反而忽略了整个团队的付出。 官方选择在这个时间点澄清,背后藏着对科研规律的敬畏。福建舰作为我国首艘配备电磁弹射系统的航母,技术复杂度远超之前的航母,其研发过程凝聚了几代舰船人的心血。声明的发布,不仅是纠正一个名字的误传,更是在传递一个信号:重大国防装备的突破,从来不是某个人的“个人秀”,而是整个科研团队、整个工业体系协同作战的成果。那些在幕后默默攻关的工程师、技术员,哪怕名字不为人知,都是国之重器的缔造者。 有人可能会问,不就是一个头衔的误会吗?有必要这么严肃发布声明吗?当然有必要!科研领域最讲究严谨,每个岗位的职责、每个成果的归属都不能含糊。随意给科研人员安上不实头衔,看似是赞美,实则可能混淆公众对科研流程的认知,也可能让真正的核心设计者被忽视。王硕威本人从未主动标榜过“福建舰总设计师”,反而一直低调深耕专业,这种踏实做事的态度,正是科研工作者最可贵的品质。 这些年,我们见证了太多国防科技的突破,从辽宁舰到山东舰,再到福建舰,从驱逐舰到核潜艇,每一件国之重器的亮相都让国人自豪。但我们更该记住,这些成就的背后,是无数像王硕威这样的科研人员,他们拒绝炒作,远离流量,把毕生精力都投入到为国铸盾的事业中。他们或许名字不为人知,或许没有耀眼的头衔,但正是这份默默无闻的坚守,才撑起了中国国防的硬实力。 官方的澄清不是终点,而是让我们更清晰地看到科研事业的本质——没有孤胆英雄,只有众志成城。王硕威的故事依然值得我们敬佩,他在航母研发中付出的努力依然值得我们铭记,而那些被误解掩盖的团队贡献,更值得我们关注。在流量时代,我们该如何分辨科研信息的真假?该如何真正尊重每一位科研工作者的付出? 尊重科研,就要尊重事实;致敬英雄,就要看清全貌。每一份国防成就的取得,都离不开团队的协作与传承,每一位默默奉献的科研人员,都值得我们送上最真诚的敬意。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。