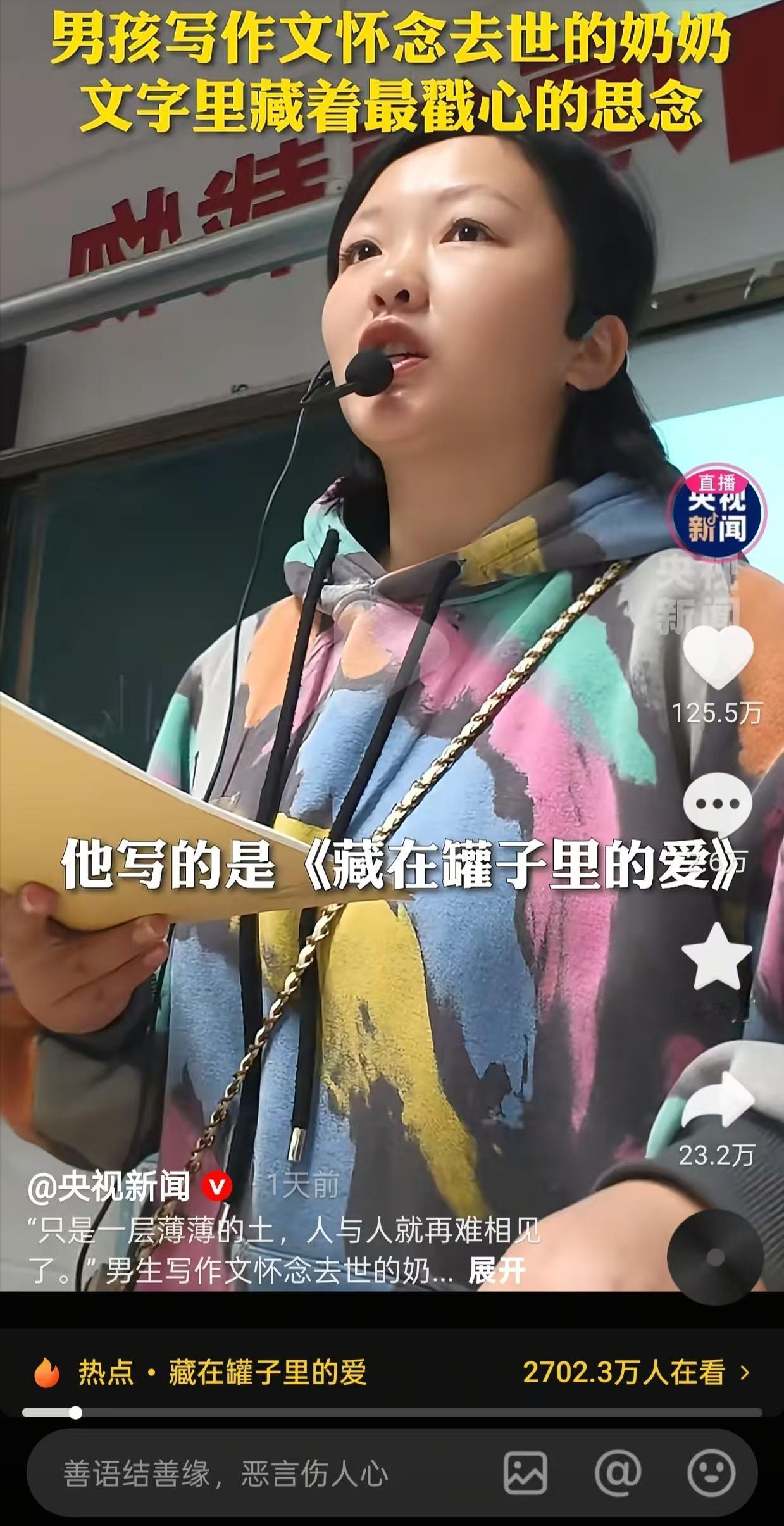

上人民日报了!湖南一老师批改学生作文时,突然就哭了!原来,这名男孩写作文,怀念去世奶奶,文字里藏着戳心的思念,老师被感动到热泪盈眶,特别是最后一句:“只是一层薄薄的土,人与人就再难相见了。”她把这篇作文分享给同学们,被人民日报转发点赞!网友:文字藏着最心的爱! 龙睿熙的作文里没有华丽辞藻,也没有刻意煽情。 他写幼时奶奶从厨房橱柜取出糖罐,舀一勺白糖喂到他嘴里,自己从不舍得吃,却笑得比他还甜。 写多年后回乡,在相似罐子里误舀一勺盐,咸味涌入口腔的瞬间,他才猛然意识到奶奶早已离去。 那种通过味觉对比勾起的“物是人非”,让无数人想起自己生命里那些看似微不足道却烙印深刻的瞬间。 童丽芳把作文拿到课堂上朗读,教室里鸦雀无声,连最调皮的学生也低下了头。这种沉默,比任何掌声都更有力量。 这篇作文的走红与今年三月杭州初三女生张潇冉的《旧轨回乡》有着相似的情感逻辑。 都是通过具体物件(糖罐、绿皮火车)串联起隔代亲情的记忆,用细节代替宏大叙事,用克制代替宣泄。 张潇冉写火车上老人因推销员一句“孩子爱吃”而买下不需要的商品,龙睿熙写奶奶围裙上擦手的小动作,这些画面之所以动人,是因为它们真实可触。 当代人习惯于用物质表达情感,却忘了真正的爱往往藏在这些看似“无用”的日常里。 龙睿熙与奶奶的相处时间其实很短。 奶奶在他四岁时去世,两人之间甚至存在方言隔阂,交流几乎为零。 他对奶奶的印象,更多来自母亲口中“奶奶是个很好的人”的重复叙述。 这种间接的、被他人重塑的记忆,反而成为情感发酵的空间。 心理学中有“记忆重构”现象,当真实细节随时间模糊,情感内核却会被反复提炼,最终凝结成更纯粹的表达。 龙睿熙的作文或许正是如此——他写的不仅是奶奶,更是整个中国式隔代亲情的缩影:沉默、笨拙,却倾其所有。 值得玩味的是,两篇引发全民共鸣的作文都出自初三学生之手。 这个年龄的孩子常被贴上“沉迷网络”“疏离传统”的标签,但他们用文字证明,一代人有一代人的深情。 龙睿熙在走红后坦言,开心之余更多是压力,担心下次写不出同样好的文字。 张潇冉的老师王杨军则说,好作文是“心里淌出来的”。 这些少年人的笔触之所以珍贵,是因为他们尚未学会用技巧掩盖真诚。 当成年人习惯于用表情包和网络用语稀释情感时,孩子们反而保留了最直接的表达勇气。 作文引发的共鸣还暴露出现代人的“亲情焦虑”。 网友在评论区分享奶奶藏零食的围裙口袋、外婆舍不得扔的半罐白糖,这些回忆的集体爆发,本质上是一种补偿心理。 城市化进程中,许多人与龙睿熙一样,从乡土走入城市,与长辈的物理距离越来越远。 我们用加班、应酬、社交麻痹自己,直到一篇作文、一个场景突然撕开缺口,才惊觉有些爱已来不及回报。 龙睿熙笔下“一层薄薄的土”,既是生与死的界限,也是现代人与传统情感联结的断层。 有人质疑作文是否为代笔或AI生成,龙睿熙却笑称这是“另一种夸奖”。 这种质疑本身反映了一种可悲的惯性思维——我们似乎难以相信,一个孩子能写出如此沉重的主题。 但事实上,少年人对生命的洞察常比成人更敏锐。 因为他们尚未被世俗磨钝感官,悲伤就是悲伤,思念就是思念,无需用“释然”“豁达”来修饰。 童丽芳的流泪,不仅是因为被感动,更是因为她看到教育最本真的状态:教写作不是教套路,而是教孩子诚实地面对内心。 当《人民日报》转发龙睿熙的作文时,它认可的不仅是文字技巧,更是这种情感价值的回归。 在短视频碎片化表达当道的今天,一篇八百字的作文能杀出重围,或许暗示了公众对深度内容的渴望正在复苏。 糖罐、铁轨、奶奶的围裙、火车上的泡面香……这些看似平凡的意象,之所以能跨越地域和年龄引发共鸣,是因为它们共同构成了一代人的情感密码。 文字的意义不在于解决问题,而在于唤醒记忆。 当童丽芳的眼泪滴在作文纸上,她哭的不是一个孩子的奶奶,而是每个人心中那个“回不去的故乡”和“永失所爱”的普遍命运。 信息:湖南14岁初中生作文看哭全网,本人回应 2025-11-08 10:38 来源:南方日报