“每次开门看到邻居门锁上的‘小红点’,心里总会不自在,自己拿快递的样子会不会被拍下来?”北京市丰台区的陈女士担忧,邻居家的智能门锁会暴露自家隐私。

眼下,带摄像头的智能门锁成家庭安防升级热门选择。但不少消费者陷入纠结,自家门锁拍到邻居家门口,到底算不算侵权?

家门装锁却成“被告”

“当初丢了几次快递才下决心安装,商家只说能‘全时段护家’,没提过会有侵权风险。”北京市朝阳区的李女士就因门锁摄像头能拍到邻居家门缝,被投诉到物业。即便先后三次调整镜头角度,仍担心“会不会又越界”。

这个“界”在哪里?中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示,在自家门安装带摄像头的智能门锁,关键是不能侵犯公共利益与邻居隐私权。“保障自身安全的同时需尊重他人合法权益,不能为维护自身安全而忽视甚至损害他人利益。”

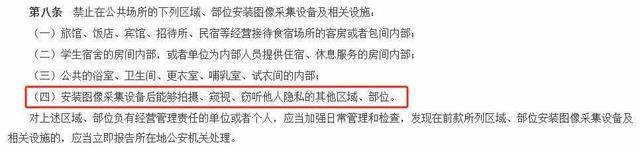

2025年4月1日《公共安全视频图像信息系统管理条例》施行,禁止在能够拍摄、窥视、窃听他人隐私的其他区域、部位安装图像采集设备。

“居民公共楼道属于建筑物共有部分,如果家门口直接连接着公共楼道,也是‘公共区域’。”北京大成律师事务所高级合伙人熊宗鹏律师在采访中解释道。

带有拍摄功能的门锁存在“侵犯他人隐私”的风险,但其本意是安全防护和使用便利,因此法院会结合多项因素综合评判。

首先要看安装的位置、角度,以及拍摄的实际距离。熊宗鹏表示,以北京市石景山的案件为例,因“两家进户门呈直角、相距仅半米,摄像头装在邻居门上方”,法院认定对住户正常生活造成影响,最终判令拆除。

门锁的功能也是是否构成侵权的参考指标。“无需接触就能抓拍,还能记录出行规律、访客往来,甚至有实时监控、录音功能,这类门锁的侵权风险会更高。”熊宗鹏说。

带摄像头智能门锁仍热销

在侵权纠纷发生的同时,带摄像头的智能门锁在市场上持续走俏。

科技产业研究机构洛图科技发布的数据显示,2025年8月,中国智能门锁线上监测市场销量为49.4万套,其中带摄像头产品的销量占比为51.1%,同比增长10.7%。门锁的“视觉化”已成明显趋势。

“现在大家买门锁都优先选带摄像头的,很少有人问拍摄‘边界’问题。”某智能门锁品牌线下门店销售人员坦言,消费者最关心“能不能拍清楚”“有没有远程监控”,对隐私风险关注不多。

值得注意的是,市场上多数带摄像功能的智能门锁无法调节镜头,180°广角设计能清晰拍到对门邻居的进出门情况和整段公共楼道。

当被问及是否会提示隐私风险时,该品牌销售人员表示:“视频默认保留三天,如果想长期留存,需要花钱购买储存空间。我们口头也会建议及时删录像,避免邻里麻烦。”

对此,熊宗鹏律师指出:“合规销售带摄像功能的门锁必须加强风险提示。比如明确告知用户使用范围和限制,提供对可能存在风险的技术支持和解决方案。”

智能门锁拍到邻居家被起诉法院认定构成侵权:判决拆除

去年,北京丰台法院就审理了一起因带摄像头的门锁引起的邻里间的诉讼。

北京市丰台区的张某与孙某是邻居,两家入户门成直角,张某家位于孙某家里侧,张某进户时需从孙某房屋门前经过。2023年的一天,张某发现邻居家把门锁换了,新安装的门锁上带有摄像头。张某认为,孙某未经其同意就安装了带摄像功能的智能门锁,导致其家人进出及来访客人24小时在孙某的监控之下,侵犯了自己的隐私权,诉至北京市丰台区人民法院要求邻居孙某拆除智能门锁。

对此,孙某辩称,安装带摄像头的智能门锁是为了保障自家安全和预防快递丢失,其主观上没有偷窥、侵犯邻居家隐私的想法。

本案经审理认定,孙某构成侵权,判决其拆除门锁。但正如孙某说的,大部分人安装智能门锁是为了自家的安全和方便,没有窥探邻居隐私的想法。电子猫眼到底能不能用?个人隐私权又如何界定?

法院审理后认为:我国《民法典》第一百一十一条规定:自然人的个人信息受法律保护。第一千零三十二条规定:自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

孙某家房屋电子门锁上的摄像头虽未直接拍摄邻居张某家,但摄录范围包括门前的公共走道,相对于社会公共空间,该走道的通行使用人员更为具体特定,正常情况下只有张某、孙某两家人。孙某安装的带摄像头的电子锁记录和存储了邻居家不愿为别人知悉的个人信息,对邻居家的隐私权构成了威胁和侵犯。

怎样装锁不侵权?

对有安装需求的消费者,陈音江建议,安装前明确门锁是否具备视频、音频采集功能,以及存储的信息是否存在泄露风险。“先摸清设备能力,才能避免后续无意识侵权。”其次,用户需主动与可能受影响的邻居充分沟通,清晰告知安装目的与拍摄范围,尽量争取理解和同意,从源头减少纠纷。安装时要调整摄像头视角范围集中在自家门前,不要对着邻居家门、窗户等私密区域。

熊宗鹏表示,建议优先选择“开门时触发拍照”等基础安防功能的产品,主动关闭“有人逗留报警”“自动抓拍或录像”“云端存储”等可能过度收集他人信息的功能。

陈音江特别提醒,安装者对拍摄到的内容必须严格保密。“尤其不能泄露邻居的人脸、固定行踪等核心个人信息,这类信息一旦传播,会同时侵犯他人个人信息保护权与隐私权,后果更严重。”

面对当前智能门锁摄像头的监管问题,熊宗鹏建议,未来要针对性引入“隐私设计”技术标准,要求厂商在产品包装、说明书和销售页面等显著位置,提示隐私风险及合理使用方式。“同时,出台更细致的司法解释或部门规章,给基层执法和法院裁判提供清晰指引,让大家装锁时心里更有底。”熊宗鹏说。

(羊城晚报•羊城派综合新华社、央视新闻)