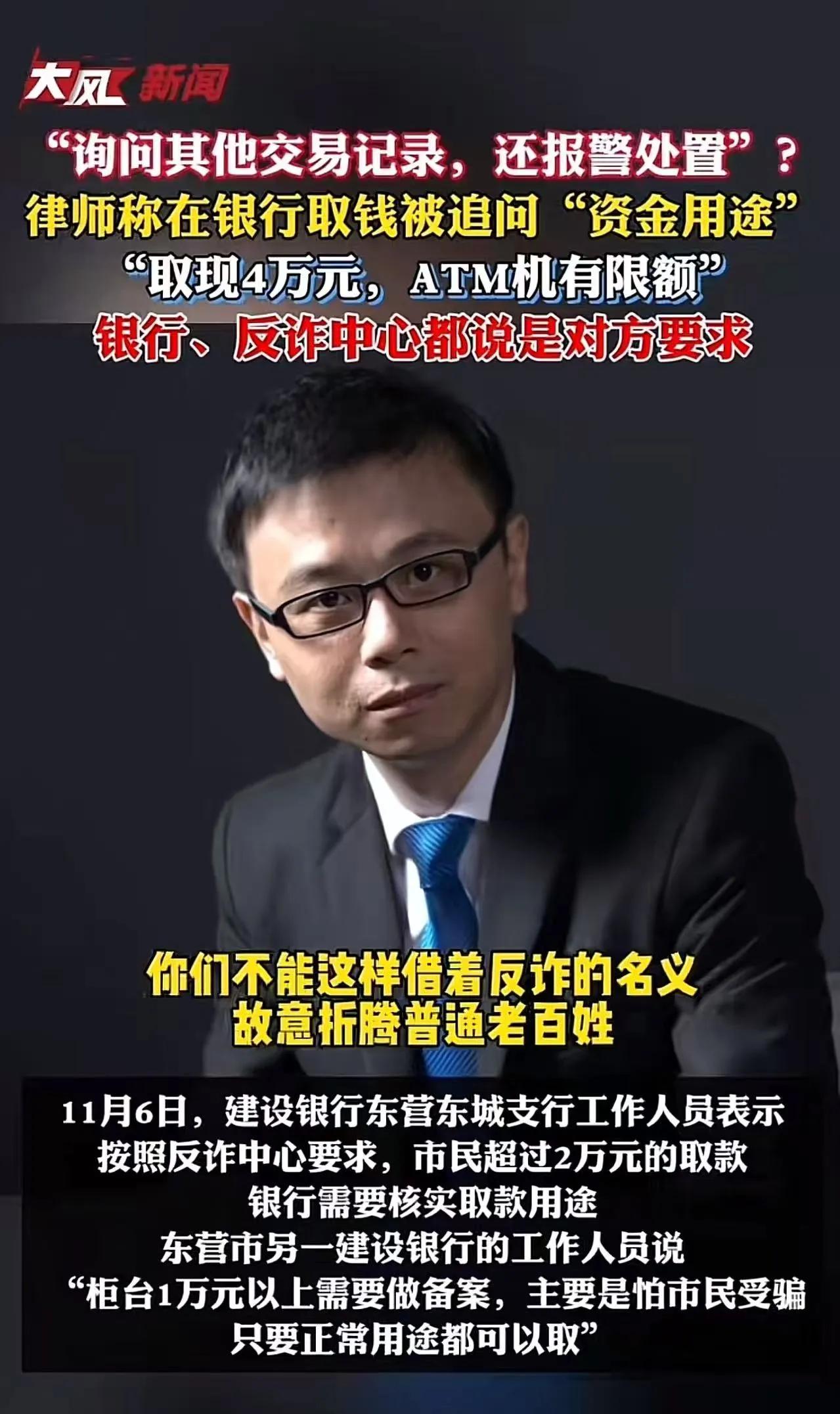

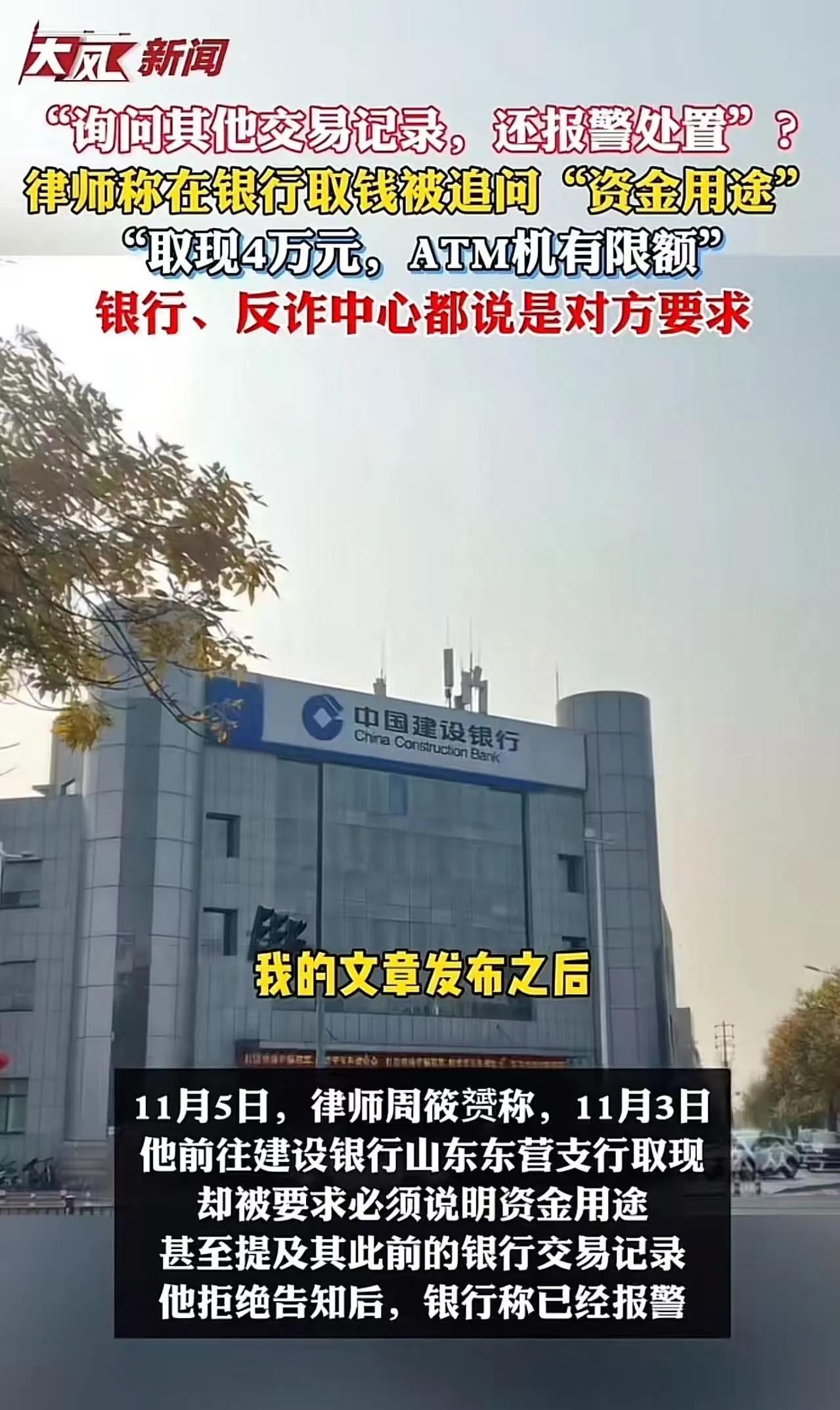

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 银行这次碰到硬茬了! 事情发生在山东东营,一位专业律师去银行取了4万现金,本以为只是一次普通的取款,却没想到迎来了一场意想不到的“战斗”。银行工作人员在核实资金用途时,竟然追问律师:“这笔钱用在哪里?”面对如此私人敏感的问题,律师觉得自己的人身隐私受到了严重侵犯。他坚决拒绝透露资金的具体用途,然而,银行似乎并不打算就此善罢甘休,反而直接报案,将事情推向了风口浪尖。 这件事情看似普通,却折射出一个深刻的社会问题——隐私权与银行监管的边界在哪里?在这个信息碎片化、个人隐私逐渐被侵蚀的时代,我们似乎越来越习惯于被“问候”——从各种“实名制”、“反洗钱”到“资金用途核查”,每一次的“问询”都像是一把双刃剑,既是为了维护金融安全,也是对个人隐私的侵蚀。 律师的这次维权行动,瞬间点燃了公众的热情。有人说:“银行这是在越界!”有人则认为:“隐私权不能被随意剥夺。”更有人在评论区激烈吐槽:“银行是不是把自己当成了公安机关?取个钱都要问个究竟,难不成我们存钱是为了犯罪?”这一系列的反应,反映出公众对个人隐私的高度关注,也暴露出金融行业在监管与保护隐私之间的尴尬。 但我们不得不问:银行的“追问”到底合理吗?按照现行法规,银行在反洗钱和防范金融犯罪方面有一定的责任,但这并不意味着可以无限制地侵犯客户的隐私。更何况,律师作为专业人士,理应更清楚自己的权益在哪里。可问题在于,现实中很多人对自己的隐私保护意识不足,遇到“强制”问询时往往选择忍让,甚至默许。 这起事件的背后,是一个值得深思的社会现象:在这个“信息透明”的时代,个人隐私变得越来越脆弱。银行、企业、甚至政府部门,都在不断“挤压”我们的私人空间。有人说:“我们习惯了被监管,习惯了被问责,却忽略了自己作为个体的隐私权利。”这就像是一场没有硝烟的战争——我们在不断被“问询”中丧失了自主权,直到有一天,隐私变得一文不值。 更令人担忧的是,银行的行为其实也反映出一种“监管迷失”。在追求金融安全的同时,是否有人在无意中成为了“隐私杀手”?银行的报案,虽然在法律上可能有其依据,但在道义上,却让人觉得他们更像是在“追查”而非“服务”。这不禁让人联想到:在这个“数据为王”的时代,谁才是真正的“主人”?我们每个人的个人信息,是否已经变成了“商品”,被无休止地交易、被无形中操控? 律师发声后,银行领导低头道歉,似乎一切都回归了“平静”。但真正的“战斗”才刚刚开始。这场“隐私之战”,不只关乎一笔取款,更关乎我们每个人的未来。它提醒我们:我们不能再对个人隐私视若无睹,也不能让“监管”变成“侵权”的借口。我们需要的是一个既能保障金融安全,又能守护个人权益的平衡点。 每个人都应该清楚:隐私不是“可有可无”的奢侈品,而是我们作为个体最基本的尊严。银行的这次“硬碰硬”,其实也是一次警钟——提醒我们每个人,要学会用法律武器捍卫自己的权益,也要呼吁监管部门重新审视“问询”与“保护”的界限。 这场风波还远未结束。它激起的不仅是对个人隐私的关注,更是一场关于“权利与责任”的社会大讨论。我们期待,未来的银行、政府、以及每一个普通人,都能在这场“隐私保护”的战斗中找到属于自己的那份平衡。因为,只有当每个人都能安心存钱、自在生活,社会才能变得更加公平、更加美好。 你怎么看?这场“银行取款风波”背后,隐藏着我们每个人都必须面对的“隐私危机”。留言告诉我,你的看法!银行取大额现金 律师