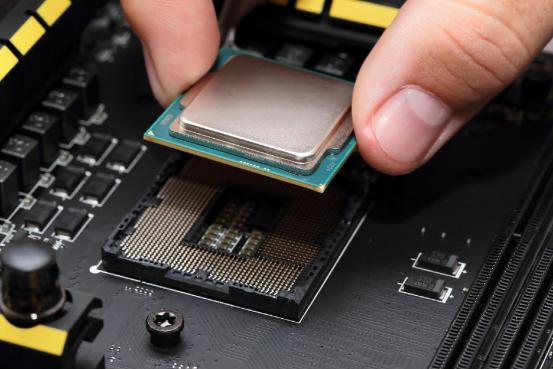

为什么中国不拆开英伟达显卡研究,从而造出自己的国产显卡?就这么说吧,即使完整拆开了,也根本研究不明白,更别提造出来了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 拧开螺丝后你能看到什么?一块密密麻麻的电路板,几个大风扇,还有那颗占了三分之一面积的GPU芯片,表面上看就这些东西,可真正的秘密全藏在肉眼看不见的地方。 拿RTX 5090来说,那颗芯片里塞了920亿个晶体管,要是换成AI专用的Blackwell架构,晶体管数量能飙到2080亿个。 这些小东西怎么排列、怎么协同工作、各自负责什么功能,就算用显微镜也看不出所以然,这就像把一台精密手表拆成零件,你能数清有多少个齿轮,但永远搞不懂制表师傅的设计思路。 硬件结构只是冰山一角,芯片的架构设计才是真正的核心,英伟达花了几十年打磨出来的技术,包括AI处理单元怎么分工、并行计算模块怎么配合,这些智慧全写在设计图纸里,藏在代码深处。 你拆显卡只能接触到最终的产品,根本摸不到背后的逻辑,更麻烦的是驱动程序和底层代码,这些软件经过了层层加密处理,看上去就是一堆乱码,想从中读懂运行逻辑,难度不亚于破译一套从未见过的外星语言。 就算奇迹发生,硬件结构摸透了,代码也破解了,接下来的问题更致命:谁来帮你制造?英伟达的高端芯片用的是台积电4nm制程工艺,这种精度要求在指甲盖大小的面积上刻出上亿条电路。 目前大陆最先进的工艺水平还达不到这个标准,关键设备EUV光刻机更是买都买不到,制造过程中涉及的材料配比、温度控制、蚀刻参数,每一项都是高度机密。 就连英伟达自己都得反复调整设计,解决热膨胀导致的芯片翘曲问题,这些经验和技巧,不是拆开产品就能学会的手艺活。 封装环节的技术壁垒同样吓人,RTX 50系列用的CoWoS-L封装技术,传输速度能达到10TB每秒,但对精度要求极其苛刻,稍微有点偏差就会导致价值几十万的芯片直接报废,这种工艺需要长年累月的经验积累和无数次试错,不是看一眼就能复制的。 比硬件更难跨越的是软件生态这道鸿沟,显卡不是插上就能用的零件,必须有配套的驱动和软件平台才能发挥作用,英伟达用了二十年建立起来的CUDA平台,早就成了全球AI开发和游戏渲染的通用标准。 几百万开发者、无数软件公司都围着这套体系转,你就算造出了性能相近的硬件,没有软件适配也只是块废铁。 国产的寒武纪芯片性能能接近英伟达A100的八成,但因为缺乏生态支持,只能在特定场景使用,根本无法全面替代。 专利问题也是绕不开的大山,英伟达手里握着七千多项GPU相关专利,几乎把所有关键技术都保护起来了。 当年三星和高通只是用了类似的图形处理技术,就被告上法庭,你要是真按拆解的结果去生产,产品一上市就会面临铺天盖地的诉讼,根本没法合法销售。 更现实的情况是,等你费劲巴拉拆解完上一代产品,人家新一代的架构和技术又出来了,这种技术迭代速度,靠拆解研究根本追不上,就像你刚学会修理诺基亚手机,市场上已经全是智能机了。 所以中国的芯片企业早就明白这个道理,不走拆解模仿的歪路,而是踏踏实实搞自主研发,景嘉微的JM9系列从军用起步,现在中端性能已经很稳定,能效比提升了18%。 华为昇腾专攻AI领域,910B芯片训练模型的延迟降低了28%,摩尔线程已经迭代了四代架构,沐曦的芯片销量突破了2.5万片,这些进展全靠自己一点点攻关,虽然过程慢,但方向是对的。 国家在半导体领域的投入也在持续加大,2023年预算就超过了千亿,工艺水平从28纳米推进到7纳米,供应链本地化率达到了60%。 虽然和国际顶尖水平还有差距,但每一步都是实打实的积累,到2025年,国产GPU的市场渗透率已经达到28%,这个数字还在继续增长。 显卡这个东西,拆开容易,看懂难,造出来更是难上加难,真正的实力不在于能把别人的产品拆得多细,而在于有勇气和耐心搭建自己的技术体系。 只有掌握了从设计到制造、从硬件到软件的完整链条,才算真正站稳了脚跟,这条路注定很长,但必须要走。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

评论列表