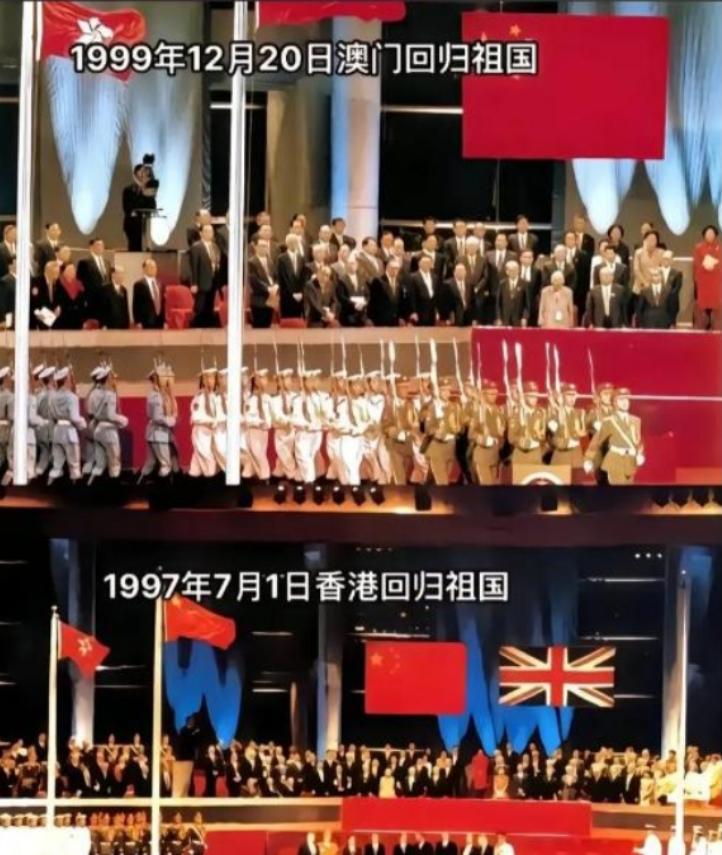

听过“港独”、“台独”,为啥大家没听说过澳独?很简单,因为葡萄牙给予1981年之前出生的所有澳门人及其后代葡萄牙护照。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 有时候你走进澳门,夜色刚好,霓虹灯闪烁在南湾湖边,赌场的灯光映在水面上,一切都安静得不像一座经历过殖民史的城市。 它没有呼喊、没有撕裂,也没有那种动辄上街的激情,有人好奇,为什么香港有风浪,而澳门总是平静如常?其实,答案早在历史的缝隙里写好了。 葡萄牙当年对澳门的态度,用四个字形容最贴切——“轻拿轻放”,1887年那纸条约,给他们的是“永驻管理”,不是“主权割让”,从根上就没断过与中国的脐带,英国当年在香港是彻底“割地”,要的是领土;葡萄牙这边更像是个暂住的看门人。 到了1974年,葡萄牙国内搞了康乃馨革命,独裁倒台,新政府立刻宣布要甩掉所有殖民地,那时候他们根本没把澳门当“宝贝”,1979年建交时干脆承认澳门属于中国,承诺该还的要还。一个放得下的“殖民者”,也就不会留下太多历史包袱。 1981年的葡萄牙国籍法,是件挺有意思的事。那年葡萄牙政府宣布:1981年11月20日前出生在澳门的人,以及他们的后代,都能申请葡萄牙护照,这一招看似无心,却让澳门人心里踏实多了? 有人手里多了条退路,想出国闯荡有了门票,想留在本地过日子也没人拦,护照成了生活的“安全阀”,不是政治筹码,回归前,澳门已有十几万人拿着葡国护照,可他们该贴春联的贴春联,该拜祖先的照样拜祖先,护照解决的是现实焦虑,不是民族认同。 澳门的社会结构,也没给“独立”留空间,回归前,九成以上都是华人,讲粤语、吃早茶、过年挂红灯笼。土生葡人也没走“对立”路线,他们说粤语、吃葡式猪扒包,也爱喝早茶。 这里的“融合”,不是勉强共处,而是习惯成自然,就算是宗教、教育、社团,也在中西之间找到平衡,一个社会里,当主流文化的根扎得足够深,混合群体又没有敌意,分裂的土壤自然长不出芽。 经济上更现实,澳门这块地不大,水电全靠珠海供,粮食、蔬菜、油盐也大多来自内地,六十年代起,珠海那边每天都有卡车进出,成了澳门的生命线。 博彩业更不用说,游客九成都来自内地,没有这些客人,赌场、酒店、餐馆统统冷清,真要搞“独立”,先断的是自己饭碗,澳门人实在,算得清账:搞政治风险太大,搞经济才有前途。现实永远比口号更硬。 更关键的是,中葡之间没有对抗。1987年签署《中葡联合声明》时,双方谈得平和,没像中英那样斗嘴,葡萄牙政府甚至在回归前还帮着修学校、建医院,体面又务实。 回归那天,没有撕裂,没有抵触,反而是普遍的接受与喜悦,那种从容,像是一场顺利的交接仪式——旧人收拾行李离开,新人接手继续打理,没起风浪。 回归后的澳门,更是活得稳稳当当。“一国两制”在这里落地得很实在,生活方式没变,葡式风情还在。 中央给的政策是真金白银:自由行让旅游业大旺,横琴合作区、CEPA协议都让澳门经济越走越宽,教育免费到高中,长者有补贴,年轻人找工作也不难,社会治安好,走夜路都安心,一个城市,若老百姓的日子越过越舒心,自然不会有人想去折腾什么“政治理想”。 土生葡人也成了澳门的文化桥梁。很多人回归后留在政府、法院、学校岗位上,既保留葡语文化,又尊重中国主权。他们让中西文化的衔接更自然,教堂和庙宇可以并排,蛋挞和烧鹅能摆在同一张餐桌上。澳门的多元,是温和的,不是撕裂的。 今天的澳门,安静而自信,那些外界想象中的“澳独”,在这里连影子都没有。不是没人让说,而是根本没人想说,经济好、社会稳、认同明、文化和谐,这种多维度的平衡,比任何口号都更有力量。 有人说,澳门的稳定是“幸运”,其实不然。这是几代人共同的选择——葡萄牙的体面退出,内地的坚定支持,社会的现实理性,全都拧成一股绳。 对此,大家有什么看法呢?