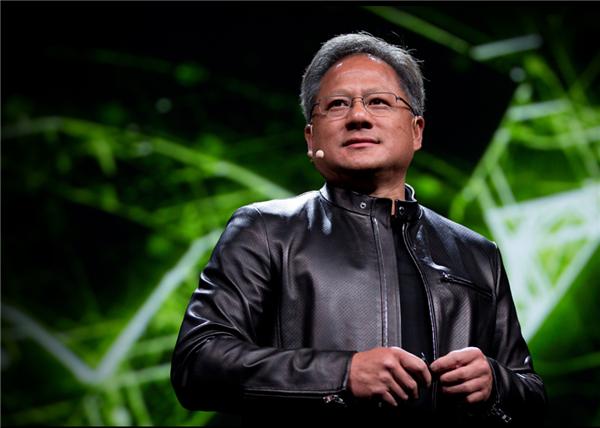

新闻! 黄仁勋公开表示 财联社11月7日讯,美国芯片设计巨头英伟达的首席执行官黄仁勋认为,全球正在逐步迈向通用人工智能(AGI)时代。(财联社) 当地时间11月5日,伦敦《金融时报》人工智能未来峰会上,多位顶尖专家发表讲话。英伟达黄仁勋称,人类级AI技术已研发完成并落地应用,且在满足社会需求方面仍有更大应用潜力。 该观点获得杨立昆及去年诺贝尔物理学奖得主Geoffrey Hinton、John Hopfield等支持。同时专家共识:通用人工智能非突发单一事件,而是渐进过程,杨立昆明确“其能力将在各个领域逐步扩展”。 2025年上半年,英伟达与美国雷神公司合作的“智能战场决策系统”已在波兰驻军演练中投入使用,该系统能在0.3秒内分析300余个战场目标数据,制定最优打击方案,决策效率与精准度已媲美10名资深军事参谋的协同工作。 Meta旗下的AI模型在2025年7月完成的“多模态复杂任务测试”中,独立完成从医疗影像诊断、法律文书起草到工业设备故障排查的跨领域工作,准确率达到人类专业从业者的89%。 杨立昆在峰会上展示的实测数据显示,该模型在无人工干预情况下,处理的复杂任务量较2023年增长370%,错误率下降42%。 诺奖得主Geoffrey Hinton团队的研究则提供了底层逻辑支撑,他们2024年获诺奖的“神经突触模拟算法”,解决了AI长期存在的“常识推理”难题。 基于该算法的工业AI系统,已在德国宝马工厂实现“预测性维护+自适应生产”,能根据原材料特性、设备损耗状态实时调整生产参数,使汽车零部件合格率提升至99.7%,这一效率远超人类工程师的人工调控水平。这些案例共同证明,人类级AI已从实验室走进真实产业场景。 大众对通用人工智能的想象,多源于电影中“突然觉醒的超级智能”,但顶尖专家达成的“渐进式”共识,更符合技术发展规律。 杨立昆在峰会上以“智能手机替代功能机”为例解释:AGI不会一夜之间全面超越人类,而是像手机从通话工具逐步进化为生活中枢一样,在各领域逐步渗透升级。 1946年第一台电子计算机ENIAC诞生时,无人预料到这个占地170平方米的“庞然大物”,会逐步进化为口袋里的智能手机。 从1981年IBM推出第一台个人电脑,到2007年智能手机普及,再到2025年人类级AI落地,每一次技术飞跃都是无数次小幅迭代的积累。 John Hopfield在峰会上表示:“AI不会突然拥有自我意识,其智能提升如同孩子学走路,先会爬、再会走、最后才会跑,每个阶段都有清晰的技术演进痕迹。” 伦敦峰会的共识,表面是技术探讨,实则是全球AI竞争格局的缩影。2025年全球AI产业规模已突破3.7万亿美元,而中美欧占据了其中82%的市场份额。 特朗普政府在2024年连任后,推出“AI国家安全计划”,将人类级AI技术纳入“关键国防技术清单”,禁止向中国、俄罗斯等国出口相关芯片与算法。 回望历史,每一次颠覆性技术发展都伴随争议与恐慌,18世纪工业革命时期,蒸汽机普及导致无数手工业者失业,当时爆发“砸毁机器”的卢德运动,最终工业革命推动人类社会实现巨大进步。如今AI带来的冲击,与当年存在相似性,但渐进式的发展节奏,为人类提供了更充足的应对时间。 1945年第一颗原子弹爆炸后,人类曾担忧核武器毁灭世界,随后建立的核不扩散体系与威慑平衡,使核武器至今未再用于实战。AI发展同样需要类似的规则构建。 2025年9月,中、美、欧、俄等28国在日内瓦签署《全球人工智能治理框架》,对军事AI应用、AI伦理规范等作出明确规定,这是人类在技术渐进发展中主动掌控命运的体现。 黄仁勋在峰会结尾的发言引人深思:“人类级AI不是终点,而是新的起点。”随着AGI的逐步渗透,未来十年,AI将像电力一样融入社会每一个角落。 军事领域,智能无人作战系统将成为战场主力,但人类仍将掌握最终决策权;产业领域,AI将成为生产要素的核心,但人机协同将成为主流工作模式;社会领域,AI将重构教育、医疗、养老等公共服务,但人文关怀仍将是核心价值。 伦敦峰会的专家共识,本质是向世界宣告:AI时代已进入实质性发展阶段,它并非突如其来的洪水猛兽,而是渐进渗透的变革浪潮。 面对这一趋势,与其恐慌,不如主动适应;与其纠结“是否会被AI替代”,不如思考“如何与AI协同”。在技术与人性的平衡中,人类终将在AI助力下,打开文明发展的新空间。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 信息来源:黄仁勋、杨立昆等多位大佬发声:与人类智慧媲美的AI技术已经到来 2025-11-07 11:59·财联社