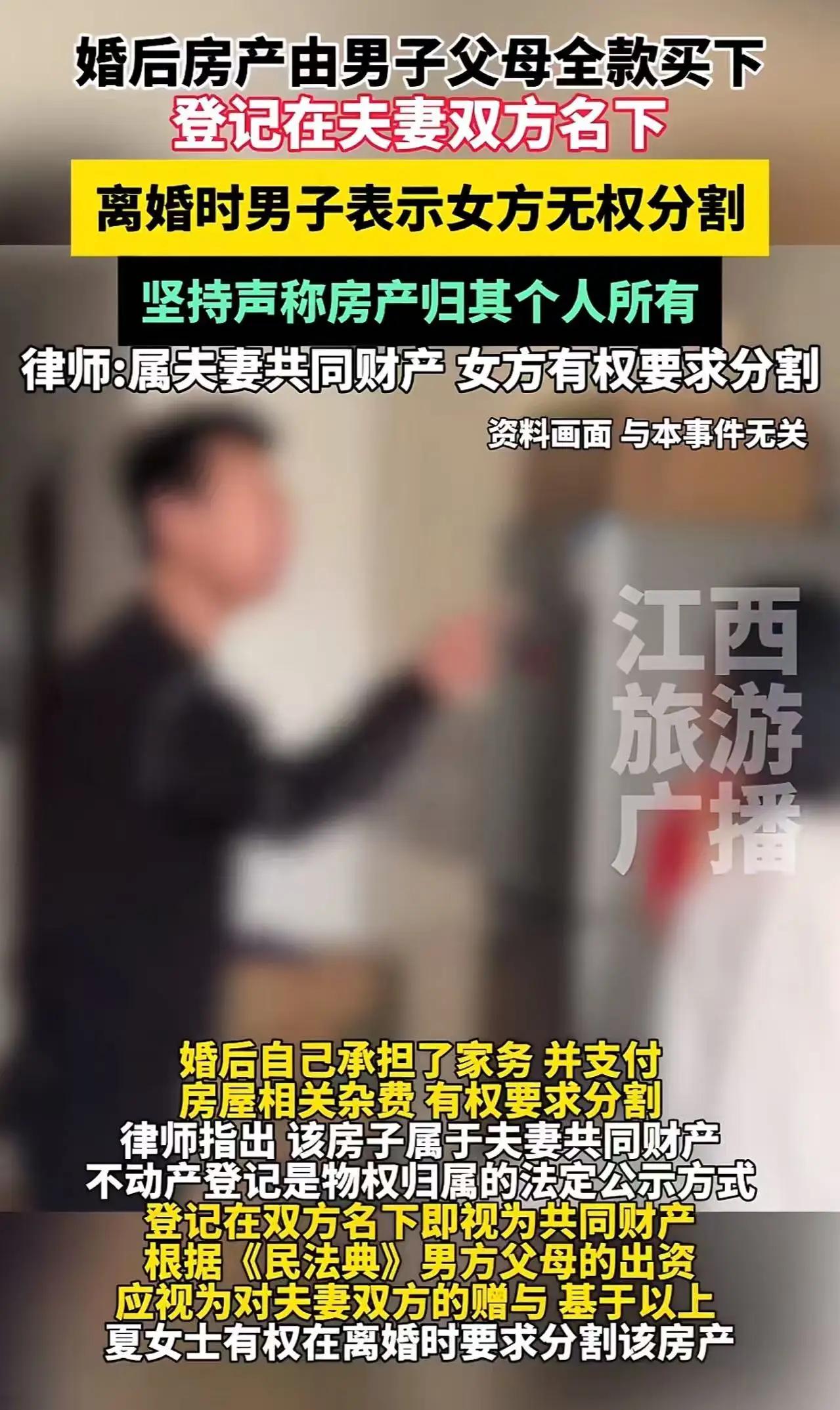

这场婚姻的争议,似乎不仅仅关乎一套房子,更折射出当代家庭观念与法律边界的激烈碰撞。男方父母全款买的婚房,成为离婚战场上的“核心战利品”,也引发了无数网友的热议:究竟谁才是真正的“房屋主人”?这背后,又隐藏着怎样的人性与价值观的碰撞? 事情的起因很简单:男方父母出资全款购买了这套房子,婚后男方与妻子共同生活,妻子在家务、育儿、照顾家庭方面付出了大量心血,还支付了房屋的相关杂费。离婚时,妻子提出希望分割房产,认为自己应当享有一定权益。然而,男方坚决否认,认为“房子是我父母给我买的,属于我个人财产”,拒绝任何分割。 这个观点一出,立刻引爆了网络的热议。有网友觉得,房子是用父母的血汗钱买的,理应归男方所有,妻子没有任何理由分割;也有人认为,婚姻本就是两人共同努力的结果,妻子在家庭中的付出理应得到补偿。更有律师专业分析:法律上,婚前财产归个人所有,婚后财产则视为共同财产,但如果房子是父母赠与给男方个人,且没有婚后共同出资或协议,原则上应归男方所有。 然而,事情远没有这么简单。妻子在家庭中的“无形资产”——辛勤的付出、无私的照料,难道就可以用“产权”来衡量吗?如果法律只是机械地划分财产,忽略了家庭的温情与责任,那婚姻的意义又在哪里?这不禁让人深思:在现代社会,法律的“刚性”是否会让人们逐渐忽视“情感的柔性”? 更令人唏嘘的是,很多网友在评论区激烈辩论:有人说“房子是父母的钱,当然归他们,女方没有任何话语权”;也有人反驳:“婚姻是两个人的事,付出就应该有回报,不能只看财产的名义。”甚至有人提出:如果夫妻之间的付出都能用“财产”来衡量,婚姻还剩下多少温度? 这场争议,折射出当代家庭关系的复杂与微妙。有人说,法律应当保护“弱者”,但也要尊重“产权”;有人觉得,家庭的和谐比任何财产都重要。而站在更高的角度,我们不禁要问:在这个物质至上的时代,家庭的真正价值究竟在哪里?是那一纸产权证,还是那一份无声的付出与责任? 或许,这个故事还远未结束。它像一面镜子,映照出我们每个人对“爱”、“责任”、“权益”的不同理解。每个人都在寻找答案,但或许,最重要的,还是那份在纷争中依然坚守的温情与信任。 网友们,你怎么看?你会站在哪一边?这场关于房子的争夺,是否也在提醒我们:在婚姻中,最珍贵的,或许不是那一套房子,而是彼此心中的那份理解与包容。婚姻的争议 婚姻现实解读