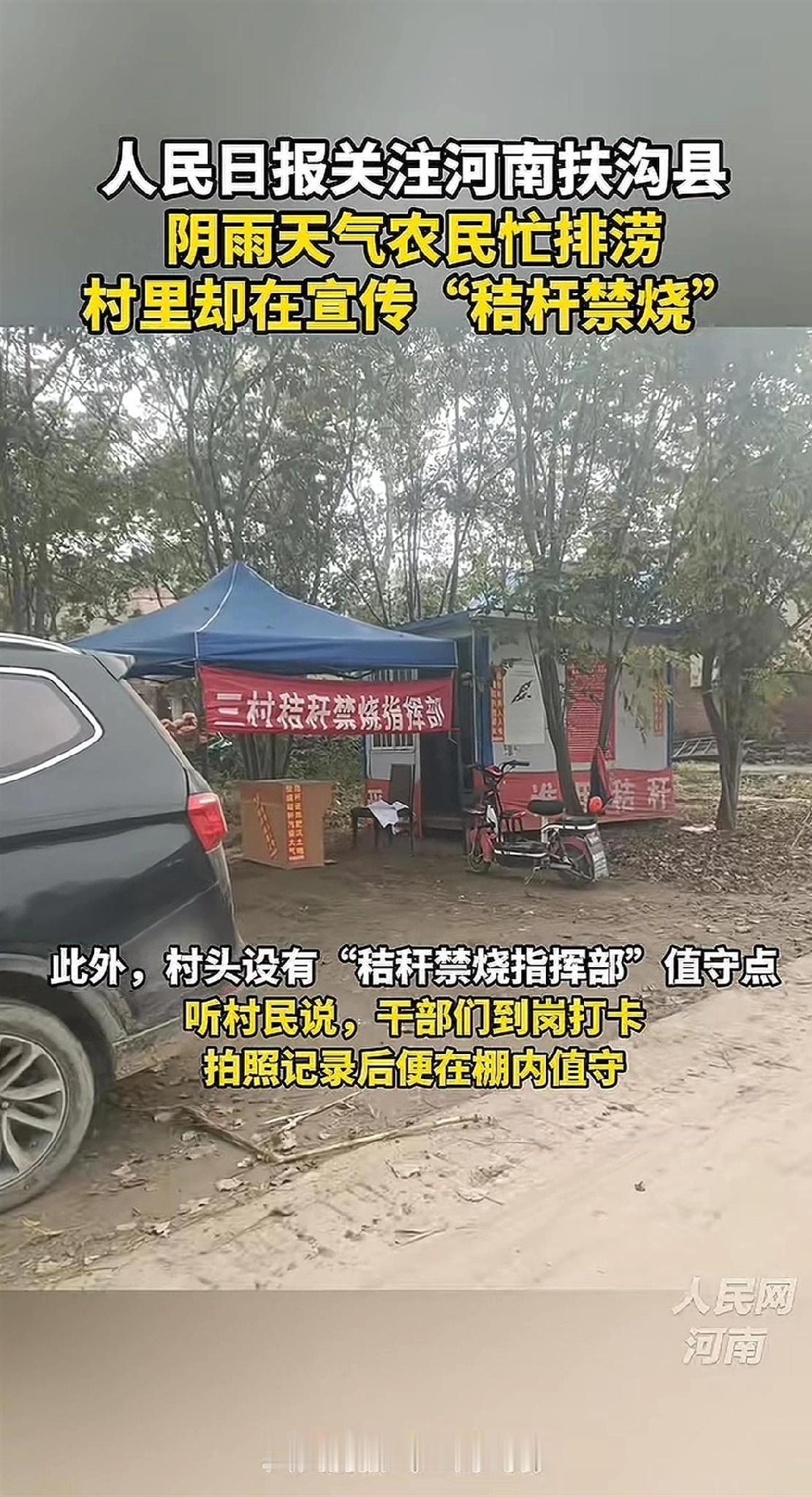

阴雨中的“冷漠宣传”暴露了什么?让我们用温度重塑公共服务的真谛 人民日报下场怒批!近日人民日报刊登读者来信,阴雨天气,村民忙着排涝,村里的大喇叭却循环播放着“禁烧秸秆”,如此死板,怎能为群众更好服务? 就在这个阴雨绵绵的日子里,村民们依然忙碌在排涝抢险的第一线。泥泞中,他们挥汗如雨,奋力疏通着堵塞的排水沟,只为让家乡不再被水淹没。然而,就在他们辛苦忙碌的同时,村里的大喇叭却机械地重复着那一句“禁烧秸秆”的通知,仿佛一台永不停歇的机器,无视现场的紧迫与群众的情绪。 这场景,让人不禁陷入沉思:为什么在如此关键的时刻,我们的宣传方式依然如此死板、缺乏温度?难道我们真正理解了群众的心声吗?还是只是在机械执行一项政策,而忽略了人性化的关怀?这种“冷冰冰”的传达方式,是否反而削弱了政策的温度和力度? 人民日报的那篇批评文章,犹如一记重锤,敲醒了我们:政策的落地,不能只靠冷冰冰的口号和机械的播放,更需要贴近群众的心。我们要知道,群众不是政策的旁观者,他们是政策的执行者,更是政策的受益者。只有用心去倾听他们的声音,理解他们的难处,才能让政策真正落到实处,成为他们的帮手而非负担。 从这个角度看,阴雨天、排涝现场的场景,正是检验政府服务能力的试金石。我们需要的,不是简单的“禁烧秸秆”循环播放,而是结合实际,采用更具人情味、更具互动性的宣传方式。比如,现场设立志愿者,面对面解答群众疑问,或者利用现代科技手段,推送个性化的提醒和建议。 这不仅仅是对一场宣传的反思,更是对整个公共服务理念的再审视。我们要相信,群众的理解和支持,来自于真心的关怀和有效的沟通,而不是单调的机械播放。只有这样,我们的城市和乡村才能在风雨中变得更坚韧,更有温度。 毕竟,真正的“服务”,不是一句空洞的口号,而是发自内心的关怀和行动。让我们从这些细节做起,用心去倾听,用爱去回应,让每一场阴雨都成为推动社会前行的动力,而不是阻碍。社会舆论之风 社会负面舆情