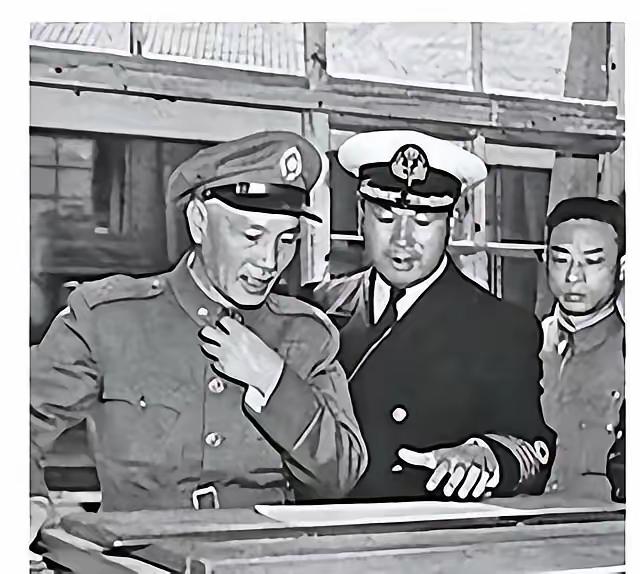

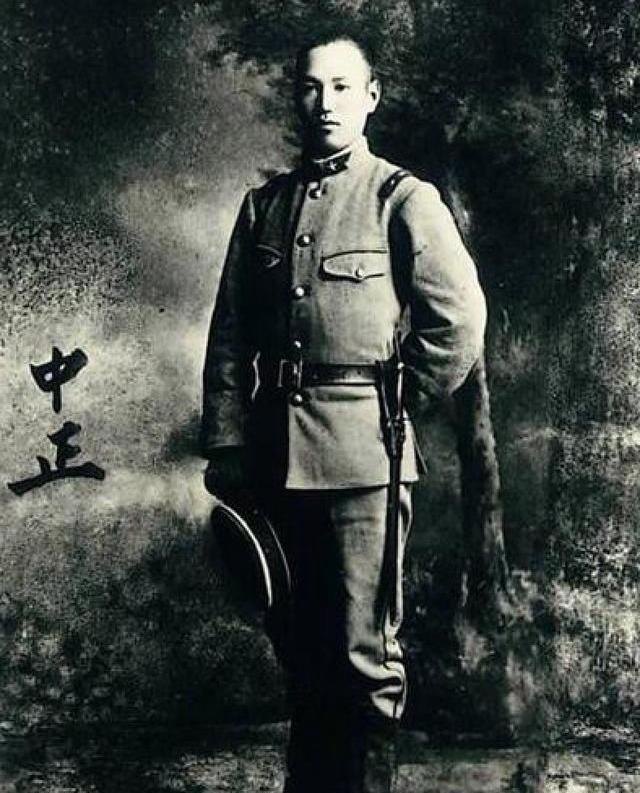

1954年,蒋介石的嫡系爱将汤恩伯死在日本手术台上。消息传回台湾,蒋介石只淡淡说了句:“死了也好。”可吊诡的是,他转头又在汤恩伯的追悼会上亲笔题词“功在旗常”。 一个曾替他卖命,甚至不惜出卖义父的猛将,怎么就落得如此下场? 汤恩伯以为自己递上了一份终极的投名状。1949年,他的恩师兼义父陈仪,也是当时的浙江省主席,找到他,希望他能跟着自己一起起义。陈仪对汤恩伯恩重如山,早年资助他留学,给他取名“恩伯”,还把干女儿嫁给了他。 面对这样一位情同父亲的恩人,汤恩伯嘴上答应得好好的,一转身就直接发电报向蒋介石告了密。这个举动直接把陈仪送上了绝路,一年后陈仪在台湾被枪决。 汤恩伯觉得,这下该证明自己的忠心了吧?他想错了。在蒋介石眼里,一个能出卖义父的人,将来为了自保,也能出卖任何人。 这事让汤恩伯背上了“卖师求荣”的千古骂名。 他老婆王竟白恨透了他,带着孩子远走美国。汤恩伯自己也备受折磨,偷偷在家给陈仪设了灵堂,嘴里总念叨:“人不是我杀的,但人是因我而死。”这事传到蒋介石耳朵里,只换来三个字评价:“假惺惺。”猜忌的种子一旦种下,就再也拔不出来了。 当然,蒋介石是个实用主义者,忠诚有瑕疵不要紧,只要你还能打。汤恩伯早年确实能打。中原大战他一战成名,抗日战场上更是悍将,指挥的南口战役死死拖住了日军,台儿庄会战也打得漂亮。日本人一度把他列为“天字第一号大敌”。 可风光没多久,他的部队驻防河南时军纪败坏,老百姓把他的兵和水灾、旱灾、蝗灾并称为“河南四害”,名声彻底臭了。 这还只是个开始。解放战争一打,汤恩伯的军事神话迅速破灭。1946年,他气势汹汹进攻苏中解放区,结果被粟裕打得灰头土脸。 真正让他和蒋介石关系崩盘的,是1947年的孟良崮战役。蒋介石的王牌部队、张灵甫的整编74师被围,汤恩伯奉命救援。结果他磨磨蹭蹭,动作迟缓,眼睁睁看着74师全军覆没。都说他跟张灵甫有旧怨,故意拖延。蒋介石气得当场用手杖抽他,直接撤了他的职。 到1949年守上海,他拍着胸脯保证防线“固若金汤”。结果解放军一过江,防线几天就垮了。更丢人的是,前线还在打,他这个总司令先坐着船跑了。至此,汤恩伯在战场上的价值彻底归零,成了一个笑话。 到了台湾,汤恩伯的政治生命也走到了头。他想找借口去日本,人刚到机场,就被蒋介石一道命令直接拦了下来。蒋介石认定,他早在上海就给自己铺好了退路。这下连最后的体面都没了,汤恩伯被彻底踢出了权力中心。 晚年他得了重病,想去日本治,蒋介石一开始根本不批,冷冰冰地回复“就地医治”,还讽刺说“犯过大错的人”不配花国家的钱。直到汤恩伯快不行了,蒋介石才松口。这番公开羞辱,算是对他最后的清算。 所以,当汤恩伯最终客死他乡,蒋介石那句“死了也好”就再正常不过了。在他看来,一个丢光了精锐、丢掉了半壁江山的败将,活着就是个耻辱的符号。死了,反倒干净,帮他卸下了一个历史包袱。 汤恩伯的悲剧就在于,他读错了老板的心思。他想用一次无情的背叛换取绝对的信任,却忘了在蒋介石的权力世界里,你得一直有用才行。 当他从能打的战将变成扶不起的败将,那份沾着恩人鲜血的“忠诚”,就成了压垮他的最后一根稻草。

评论列表