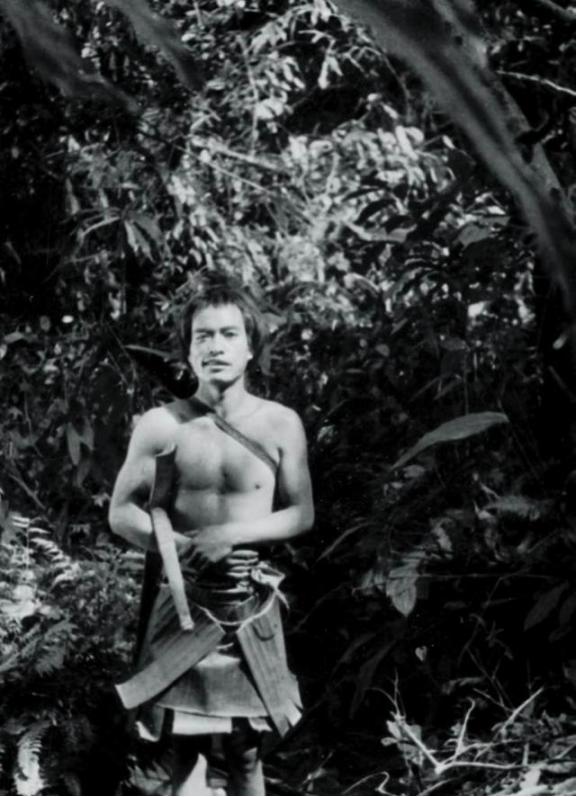

1956年,部队在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体、蓬头垢面的男男女女。经过调查发现他们人数众多,而且生活的环境十分落后,常年生活在幽暗的森林中,身上的衣服都快要衣不蔽体,日常大多依靠野果打猎生活,犹如一群原始人在森林中生活。 新中国刚站稳脚跟,党的民族政策像春风一样吹进边疆。云南多民族聚居,哀牢山脉横亘中部,海拔两三千米,峰峦叠嶂,雨雾缠绵。那里地形复杂,河谷深切,常绿阔叶林覆盖大片区域,年降水两千多毫米,交通闭塞得像个天然屏障。历史上,这片山地是古代哀牢国旧址,先秦就有少数民族活动,汉唐宋明清时历经变迁。近代战乱不断,土匪横行,民族压迫加剧,一些群体为求自保,逐步退入山腹,过上与世隔绝的日子。当地汉族彝族群众偶尔上山采药打猎,回来总低声说起山中“不露面的人”,身影瘦长,手持木棍,裹以树叶,迅捷得像山鬼。这些传闻不是空穴来风,而是苦聪人留下的痕迹。 苦聪人是拉祜族的一个特殊分支,祖辈因躲避战乱和匪患,一步步迁进哀牢山和无量山,海拔1800到2100米的高处。他们的聚居点散布不同区域,总人数约4万人,分成多个氏族部落。生活条件极端艰苦,缺乏铁制工具,全靠石锤木棍采集野果,弓箭捕兽维生。棚屋用竹竿茅草搭成,随季节迁徙,语言古老,习俗保留原始氏族痕迹。旧社会把他们遗忘在深山,饥饿疾病缠身,死亡率高企,外来者一现身,他们就本能退缩,世世代代传下对外界的恐惧。 1956年春夏之交,云南省军区组织小分队进山调查。分队由十多名战士组成,携带干粮急救包,沿羊肠小道向上。进入林区后,树冠遮天蔽日,地面腐殖层厚实,空气潮湿带苦。第三天,他们在溪边发现新鲜脚印和石锤痕迹,附近有焚烧灰烬夹兽骨。第四天清晨,雾气未散,前方灌木后现出一男子身影,他腰围蕉叶,手握竹矛,蹲地剥野果。战士上前招呼,他立刻转身消失在密丛。分队调整方向,下午抵达洼地,只见坡上散布十余棚屋,屋前火塘余温尚存。约四十余人现身,成年男子持木棍站前,妇女携孩后撤,身上裹物简陋,露出发青皮肤。战士们放下米饼布头,退后示意无害,长者上前试探,分发给大家。初步接触显示,这不是散居,而是有序部落,人数众多,环境落后,常年幽暗森林中度日,衣不蔽体,靠野果打猎,像原始人般生存。 调查深入后,分队确认这些人就是苦聪人。他们的聚落分布哀牢山腹,棚屋简易,灶台用浅坑铺蕉叶。日常劳作全凭手工,石器磨损严重,果实兽肉是主食,盐巴成奢侈。孩子们从小适应山林,妇女负责编织树皮,男子外出捕猎。旧时代遗留的创伤显而易见,祖上遭土匪杀戮,迫使他们深藏不露。分队记录地形水源,绘制地图,标注支援点。初步统计显示,苦聪人约4万,散居多个区域,语言与拉祜族相近,但文化更原始。解放军没有急于撤出,而是报告上级,启动长期帮扶计划。这次发现敲开山门,暴露了民族地区发展的滞后,也点亮了党的政策灯火。 党的民族区域自治政策在这里落地生根。解放军和民族工作队多次进山,每次带布匹铁器种子药品。起初,苦聪人警惕,沟通靠手势比划,从叽里呱啦古语到简单词汇交换,花了几个月。工作队驻留棚边,共食野果,分担劳作,教辨认布料裁剪,示范织网捕鱼。医疗队防治疟疾,提供疫苗,死亡率直线下降。 几年间,组织播种水稻,翻土撒种,田埂渐现绿芽。政府修土路运砖瓦,他们参与砌墙,垒起砖房,屋内木板床铺取代茅草。孩子们进村校,握笔识字,学习文化知识。苦聪人从山林迁出,建起村寨,融入平原生活,稻浪翻滚,瓦屋整齐。 这个过程不是一蹴而就,而是水到渠成。苦聪人语言文化与拉祜族相融,成为其中特别一支。他们的氏族图腾习俗得到记录保护,原始文化渐为人知。旧时代遗弃的群体,在新时代接纳下,从原始社会直奔现代,适应虽难,但变化实打实。 如今回看,这段历史像一面镜子,照出我们走过的路。苦聪人的千年跨越,不是天上掉馅饼,而是实干兴邦的结果。党的领导下,民族地区翻天覆地,扶贫攻坚战打得漂亮,共同富裕目标近在眼前。故事虽老,却总有新味,提醒我们不忘初心,牢记使命,继续前行。