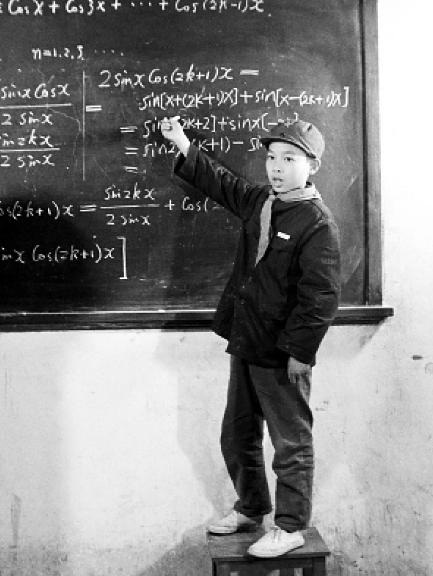

1991年,一位中国籍留美博士,原本前途无量,只因深夜手插口袋,去导师家找导师谈事,竟被美国毫不客气地驱逐出境。 1991年,28岁的谢彦波已是杨振宁亲荐的留美博士、诺贝尔化学奖得主赫希巴赫的弟子,正冲击科研巅峰。 然而一个深夜,他插着口袋前往导师家讨论实验数据,随即被邻居报警,最终以“安全威胁”之名被美国驱逐。 中科大官网资料显示,他11岁考入中科大少年班,是新中国首批少年大学生之一。15岁进入中科院理论物理研究所读研,21岁获博士学位,师从杨振宁。 1987年,杨振宁亲自推荐他赴哈佛大学,师从1986年诺贝尔化学奖得主赫希巴赫,研究方向为原子分子物理——该领域在当时既涉基础科研,亦关联航天、能源等关键应用领域。 事件经过并非“因手插口袋就遭驱逐”这般简单。据赫希巴赫后续接受《科学美国人》采访时的回忆,1991年10月的一个深夜,谢彦波携带实验数据初稿前往其家中讨论,因天气转凉习惯性将手插在大衣口袋。 导师家位于波士顿郊区的白人社区,邻居发现亚裔面孔深夜徘徊且手插口袋,随即报警——这是美国社区“警惕潜在威胁”的典型反应,在深夜场景下尤为明显。 警察到场后,语言沟通不畅加剧误会。谢彦波英语流利但带有口音,急于解释“寻找赫希巴赫教授”时语速较快,加之手部始终插在口袋(实际攥着数据稿),警察当场将其控制。 尽管赫希巴赫随后出面澄清,辖区警局仍将情况上报联邦调查局。关键在于,FBI核查发现,谢彦波研究涉及的“原子碰撞动态学”被列入美国《出口管理法》“敏感技术清单”,而他未按规定申请“技术接触许可”。 真正让驱逐成为定局的,是1991年特殊的历史背景。当时苏联刚解体,美国将中国视为“潜在战略竞争者”,对华人科技人才的审查骤然收紧。 美国国家档案馆解密的1991年国务院文件显示,当年出台的《对华科技交流限制细则》明确要求,对涉及敏感领域的华人学者“从严核查接触权限”。 谢彦波的情况恰好撞在枪口上——即便他的研究是基础理论,也因领域敏感被贴上“潜在技术外流风险”标签。 外界有“谢彦波因间谍罪被驱逐”的说法,实为不实传言。中科大2005年发布的《谢彦波教授事迹说明》明确记载,美国移民局驱逐令理由为“违反敏感技术接触规定”,无任何“间谍活动”相关指控。 赫希巴赫亦在1992年学术会议上公开声明:“谢是我见过最具天赋的学生,其研究从未涉及涉密内容,驱逐属政治因素主导的过度反应。” 同期类似案例多有发生,印证此事并非单纯“误会”。1990年,斯坦福大学华人学者李文和因“接触核物理数据”遭FBI调查,虽最终未定罪,但被迫终止研究;1992年,麻省理工学院学者陈刚(后当选中科院院士)因参与“高温超导研究”,被要求定期向FBI报备研究进展。 这些案例共同指向事实:冷战余波下,美国对华人科技人才的“身份有罪推定”已成为常态。 驱逐事件对谢彦波的影响,并非如外界传言那般“前途尽毁”。回国后,他重返中科大任教,1999年晋升教授,主攻“分子反应动力学”,避开敏感领域。 其带领团队完成的“气相分子碰撞动力学研究”,于2003年获安徽省科技进步一等奖,相关成果应用于航天发动机燃料效率优化。据其表述:“虽未在哈佛完成研究,但回国后获得更适配的科研环境。” 1991年美国的驱逐逻辑很明确:即便谢彦波没有泄密行为,也要通过“杀鸡儆猴”的方式,遏制华人学者接触敏感技术的势头。 这种逻辑延续至今,从2018年的“中国行动计划”到近年对华人科学家的审查,本质都是“技术霸权维护”的表现。而谢彦波的遭遇,正是这种霸权逻辑下第一个广为人知的学界案例。 事件还暴露了中美文化认知的巨大差异,在美国,“手插口袋”在陌生人面前尤其是被警察询问时,会被视为“可能持有武器”的危险信号;而在中国,这只是习惯性动作。 更核心的是社区治理理念的不同:美国郊区社区的“邻里互监”模式,与中国“熟人社会”的相处方式形成鲜明对比,这种文化差异在紧张的政治氛围下,很容易升级为外交或安全事件。 复盘此事,谢彦波事件为华人学者留下三项具有现实意义的警示。 其一,在海外从事敏感领域研究,须严格遵守当地法规,提前办理相关许可; 其二,应主动适应海外文化习惯,规避细节层面的误会; 其三,个人发展与大国博弈密切相关,需对地缘政治风险保持警惕。 如今60多岁的谢彦波仍在中科大执教,培养数十名博士。其经历揭示:这桩看似荒诞的驱逐事件,是时代背景、文化差异与科技博弈交织的结果。 “手插口袋”仅是导火索,核心在于冷战后美国对中国科技发展的忌惮。而谢彦波放弃海外优渥条件、回国深耕基础研究的选择,彰显一代华人学者“将个人理想融入国家发展”的坚守。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。