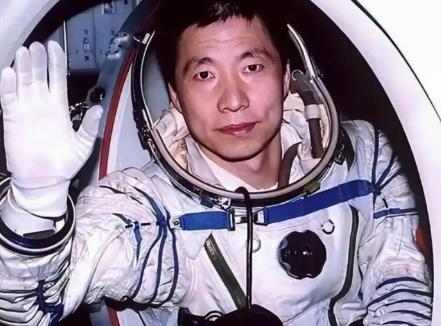

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15号早上,酒泉卫星发射中心,长征火箭托着神舟五号一下子冲上蓝天,38岁的杨利伟,成了咱们国家第一个上太空的人。 火箭刚起飞那会儿还算稳当,杨利伟扒着舷窗,能清清楚楚看着地球越变越小。可等高度冲到30到40公里,死神一下子就攥住了他,火箭和飞船突然开始玩命抖,不是普通的晃悠,是低频共振带来的“内脏震颤”。 这种10赫兹以下的震动,能跟人体器官产生共鸣,再加上8个G的负荷,相当于七八倍体重压在身上,他当时就觉得五脏六腑都要震碎了,眼前一黑,连喘气都费劲。 地面指挥大厅里,盯着屏幕的人心脏都快停了,传回来的画面里,杨利伟一动不动。没人知道舱里出了啥状况,这可是中国头一回载人航天,再周全的训练也没模拟过这种极端情况。 杨利伟后来回忆,当时脑子里就一个念头:“扛住,再扛一秒是一秒”。这濒死的26秒,每一秒都像过了一辈子,直到共振突然停了,他才敢松口气。地面上的人看见他眨眼的瞬间,整个大厅的欢呼差点掀了顶。 刚闯过这关,更邪乎的事儿又来了。在安安静静的太空里,杨利伟突然听见“咚咚咚”的声儿,就跟有人在外面用小锤子轻敲飞船壳似的。太空里没空气没活物,这声音哪儿来的?他贴紧舷窗仔细听,声儿断断续续的,却特别清楚。 这个“太空敲门声”当时成了谜,直到后来神舟六号、七号也遇上这情况,科研人员才搞明白:是飞船舱体在太空里热胀冷缩,零件摩擦弄出来的动静。可在当时,这份没头没脑的恐惧,一点不比共振轻。 比怪声更吓人的,是返回前舷窗上的一道裂纹。神舟五号准备穿回大气层时,杨利伟突然发现右侧舷窗的外层玻璃裂了。在太空里,舷窗就是保命的屏障,哪怕裂一丝缝都可能让舱体失压。 他立马稳住神跟地面报告,指挥部紧急分析后说,是外层防热玻璃被小太空碎片砸到了,内层密封玻璃没事,让他放心返回。可直到飞船落地,他盯着那道裂纹,手心的汗都没干。 带着这些吓破胆的经历回地球,杨利伟的身体也落下了痕迹。长期航天训练本就耗身体,再加上首飞那26秒的极端共振,他的内脏都受了不同程度的冲击。但这不是他不再飞天的主要原因,更关键的是,中国载人航天需要他挑更重的担子。 作为第一个上太空的人,他的亲身经历就是最金贵的“太空数据”。舱里的震动、听见的怪声、看到的情况,他都一笔一笔记下来,给后来改进飞船提供了关键依据。后来的神舟飞船,科研人员专门优化了火箭结构,把低频共振的问题彻底解决了,这里面全是他的功劳。 更重要的是,他转头去培养新航天员,从选人的标准到训练的流程,手把手把经验传下去,成了中国航天的“铺路石”。 有人说没再飞天是遗憾,可杨利伟从没这么想过。他说过:“我的任务是完成首飞,中国航天的任务,是让一代代人走得更远。”从太空回来后,他成了航天员大队的领路人,看着自己带出来的人一次次圆满完成任务,看着空间站在太空建起来,这份成就比自己再上一次太空重多了。 现在再提那段经历,杨利伟说得最多的就是“幸运”,幸运自己扛过来了,幸运中国航天从这儿迈出了第一步。他不用再靠飞天证明啥,因为他早把自己的名字,刻在了中国航天的起步路上,成了后来人永远的榜样。