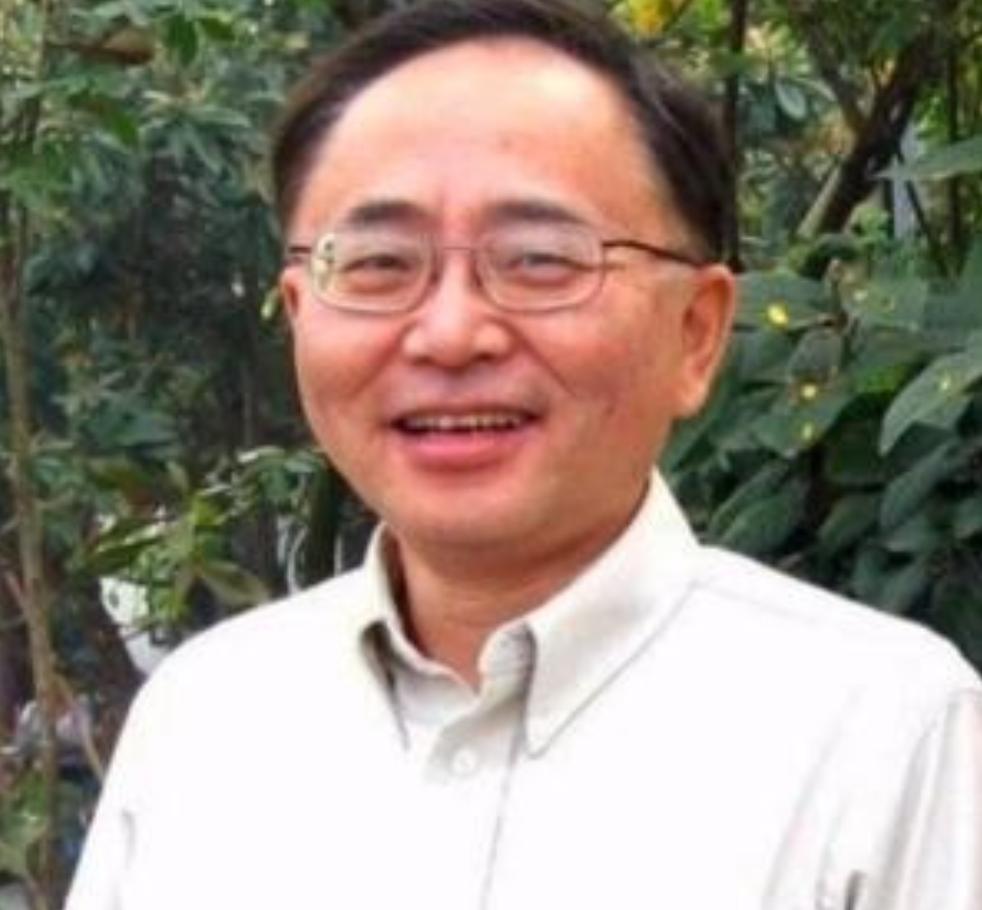

烈士江姐儿子定居美国,记者问他为何不回国?他的回答很现实 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 2008年秋日,重庆歌乐山烈士陵园笼罩在薄雾中。 62岁的彭云站在母亲江姐墓前,深深三鞠躬。 这位革命烈士的独子,已在美国马里兰大学计算机系任教三十余载。 当记者追问为何学成未归时,他凝视着墓碑上母亲年轻的面容,轻声说道:"母亲的遗愿,我只完成了一半。" 这句意味深长的回答,揭开了一个家族跨越半个世纪、见证中国沧桑巨变的非凡故事。 1949年深秋,山城重庆笼罩在白色恐怖中。 11月14日,江姐在渣滓洞监狱英勇就义,年仅29岁。 彼时,3岁的彭云对生离死别尚无概念,只隐约记得母亲最后一次拥抱时温暖的体温。 这位后来成为国际知名计算机专家的烈士后代,对生母的记忆主要来自泛黄的照片和那封字字千钧的遗书。 在风雨如晦的年代,抚养彭云的重担落在了谭正伦肩上。 这位平凡而伟大的女性,是彭云生父彭咏梧的原配妻子,却以超越血缘的大爱接纳了烈士遗孤。 她白天在纺织厂做工,晚上接缝补活计,用柔弱的肩膀为彭云撑起一片天。 最艰难时,她连续数月一天只吃两餐,却总把唯一的鸡蛋留给彭云补充营养。 特殊的家庭背景给彭云的成长打上了深刻烙印。 在学校,他是备受瞩目的"烈士后代",每逢重要活动都要代表母亲接受鲜花与掌声。 私下里,他常常独自翻看生母遗书,那句"盼吾儿以建设新中国为志"的嘱托,成为他刻苦学习的永恒动力。 1965年,彭云以优异成绩考入哈尔滨军事工程学院,开始在计算机科学领域崭露头角。 历史的车轮驶入1978年,改革开放的春风吹遍神州。 已在中科院计算所工作的彭云通过严格选拔,成为首批公派留学生。 临行前夜,他在母亲墓前立誓:"学成必归,报效祖国。"但是,现实往往比理想复杂。 在美国马里兰大学,彭云首次接触到世界最前沿的计算机技术。 当时美国高校的超级计算机运算速度是国内设备的数百倍,完善的科研体系更让他深感震撼。 完成博士学位后,彭云站在了人生的十字路口。 当时国内计算机科学刚起步,科研条件有限。 而美国大学为他提供了终身教职和先进的研究平台。 经过漫长思考,他选择暂留美国,但坚持保留中国国籍。 这个决定让他背负了巨大压力,有人质疑他辜负烈士母亲的期望,也有人理解这是特殊时代的个人选择。 在美执教期间,彭云始终心系故土。 他推动建立马里兰大学与清华大学的合作项目,为127名中国学者搭建赴美深造的桥梁。 其研究的分布式算法被应用于民航调度系统,间接服务着中国的交通运输事业。 每逢国庆,他总要在办公室悬挂五星红旗,这个习惯保持了整整三十年。 时光流转,历史在第三代身上展现了新的可能。 彭云之子彭壮壮,这位哈佛大学数学天才,在获得普林斯顿博士学位后作出与父亲不同的选择。 他放弃硅谷的高薪职位,毅然回国投身中关村的科技创业大潮。 如今,他带领团队研发的人工智能技术,正在助力中国产业的数字化转型。 这个选择仿佛完成了某种历史循环,当年江姐为之奋斗的新中国,如今已成为全球科技创新高地。 彭家三代人的故事犹如一部微缩的中国近现代史。 从江姐为理想献出生命,到彭云在海外探索科学前沿,再到彭壮壮带着先进技术回归故土。 每个选择都带着鲜明的时代烙印。 这种代际差异恰恰折射出中国从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。 在全球化深入发展的今天,爱国不再局限于地理意义上的回归。 据统计,目前有数百万中国学者在海外从事科研工作,他们以各种形式参与祖国建设。 有的通过学术交流促进科技合作,有的利用国际平台传播中国文化,有的培养输送高端人才。 这种"立体式"的报国方式,正在重新定义"家国情怀"的时代内涵。 站在新的历史方位回望,江姐等革命先烈追求的民族复兴梦想,正在由一代代人用不同方式接续传承。 无论是扎根国内建设,还是在海外架设交流桥梁,每个中华儿女都在用自己的方式,为这个伟大的时代添砖加瓦。 这种多元共进的生动景象,或许正是革命先烈最希望看到的盛世图景。 彭云书桌上的相框里,并排放着两张照片:一张是江姐在渣滓洞就义前的最后留影,目光坚定。 另一张是彭壮壮在中关村科技园区的近照,意气风发。 两代人的影像跨越七十载时空,却在某个维度上达成奇妙的和谐。 他们都以各自的方式,实践着对这片土地的深情承诺。 主要信源:(新华网——江姐之子在美国:母亲的遗愿我只做了一半)