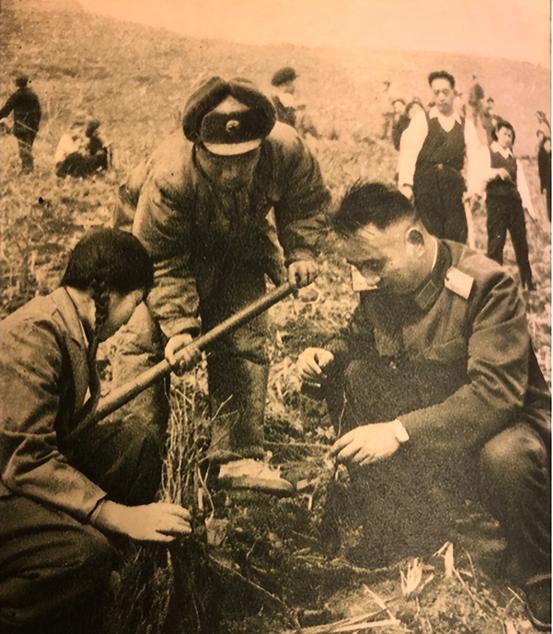

他三次接替杨成武职务,曾被降职使用,又曾与总长一职擦肩而过 “1979年2月,北京西山,叶帅问:‘老杨,这顶帽子,压得住吗?’杨勇端起茶碗,只回一句:‘听命。’”一句简短对话,道出当时的气氛——总参谋长即将换人,可答案尚未最后敲定。 时间往前推二十八年。1951年春,朝鲜战场硝烟弥漫。志愿军20兵团刚刚在平壤以北打完几场硬仗,司令员杨成武突然接到调令:立即回国,赴华北军区任参谋长。这一调动并非战场失利,而是华北军区急缺能镇得住局面的主官。杨成武拔营而回,20兵团指挥棒暂时落到郑维山手里。两年后,一封来自志愿军总部的电报,把刚从军校系统“回炉”的杨勇推到20兵团司令员的位置。自此,第一次“杨替换”完成。金城战役打得干净漂亮,志愿军赢得停战谈判的最后话语权,杨勇也在战功簿上添了醒目一笔。 回国后,摆在中央军委桌面上的人事题目更难做。大军区司令员的座次,一军团将领明显偏多;红三军团出身的杨勇,仅在高教系统磨炼几年,并未掌过一方大盘。1960年春,他被点名进京,接任北京军区司令员,第二次替下杨成武。如此调整,既平衡了派系,又让首都防务稳在有仗打、有仗赢的将领手里。有人揣测,彭总长在会上轻描淡写说了句“换个视角也好”,才让调令顺利落槌。北京军区数十万将士随即迎来一位外来“掌门”。丈量地形、夜宿前沿、连续对抗演练……杨勇用事实争取信任。 遗憾的是,风起于青萍之末。1967年春,杨勇卷入“山头主义”指责,被迫离京。调令虽未刻意羞辱,但“沈阳军区副司令员”的职位,象征性大于实权。这里出现一次明显降格,用军中行话说“降一级使用”。他随即转赴新疆军区主持边防,却保持低调,三年不写公开检讨,也不私下叫屈。 1974年,形势陡转。中央决定为一批老将平反,杨勇得以回京,出任总参第一副总长,第三次与“杨司令”位置交会。这一次轮换,没有硝烟,却更见分量:一边是仍在福建坐镇的杨成武,一边是重回心脏枢纽的杨勇,职责与压力完全不同——前者护海峡,后者理全国大局,调兵千里筹划万端。 1977年台海紧张,为了稳住前沿,中央再次点兵,让杨成武南下福州;而总参副总长的缺口,自然仍由杨勇补上。老战友隔空换岗,双方皆无二话。有意思的是,两人交错任职已成惯例,军内戏称“前有辽沈攻守,后有京闽轮值”。 紧接着来到1979年。对越自卫反击战方兴未艾,叶帅与小平急需一位熟悉高原边境、又懂大兵团作战的总长人选。会场上几张纸,同时写着三个人的名字:杨勇、杨得志、王平。讨论持续整整一周。最终,考虑到杨得志在作战研究与现代编制方面更系统,决定由其出任总参谋长。杨勇再一次与最高军务头衔擦肩而过,继续留任第一副总长。知情者透露,会议散场时,杨勇只拱手一句:“得志同志更合适。” 表面看是三次替岗,深层次却映射军队用人逻辑。其一,红一、红三军团序列需要动态平衡;其二,战时干部与和平成建制干部的转换要互相补位;其三,关键岗位必须确保“最能打的人”与“最能统的人”随时并肩。而杨勇与杨成武的连环替补,恰好为此提供现实范本。 试想一下,如果1953年不是杨勇去20兵团,也许金城战役指挥节奏就会换另一种打法;如果1960年不是他接手北京军区,首都周边的联合防空阵地未必能在两年内成型;而若1979年他顺势顶上总长,人们今天讨论的可能是截然不同的战略调整方案。历史无法假设,但可以在缝隙中窥见逻辑——个人际遇与时代需求相互塑形,任何一次轮换都指向彼时最紧迫的矛盾。 1983年1月9日,杨勇因病逝世,噩耗传到福建,杨成武沉默良久,只对身边警卫说:“战友一别,天各一方。”这句轻声感慨,为两位“相互递棒”的将军写下最后注脚。五年后,杨成武卸下公职,转向政协工作,至此,两段交织七十年的军旅生涯尘埃落定。 回顾三次“递棒”,共同点很清晰:召即来,来能战,战则胜。两位将军都无意刻意求官,更无心架空旧友。组织需要时,他们挺身;形势变化时,他们退位。正因如此,即便在最喧嚣的年代,彼此之间依旧保持尊重——“不以职位论高低,只以胜败论英雄”,这句话在老一辈指挥员中口耳相传。 至于“擦肩而过”的总长,一些史料写得颇为戏剧,但公开文件只留下简短记录。参会元老对外界解释:“临阵换将,唯求最合适,不分早晚。”这份官方表态简洁而坚决,也许正是那个年代办事风格的真实缩影。 杨勇从戎五十年,既当过班长,也指挥过百万大军;既享受过荣光,也尝过冷板凳。三次接替杨成武,既有偶然,更有必然。用一句行内话总结:干部走到哪里,是形势推着走;能留下什么,才见本事。历史把这两位名字并列,不是为了对比高下,而是告诉后世:在大风浪里,愿意扛事的人,总比位置本身更重要。