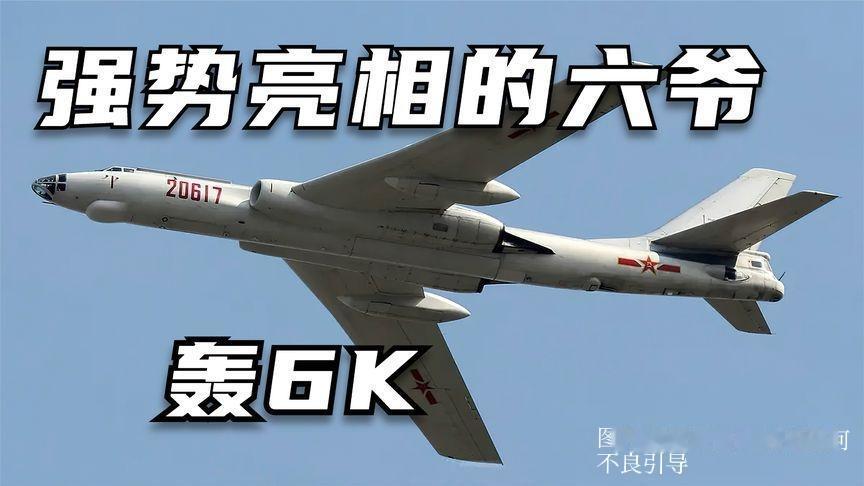

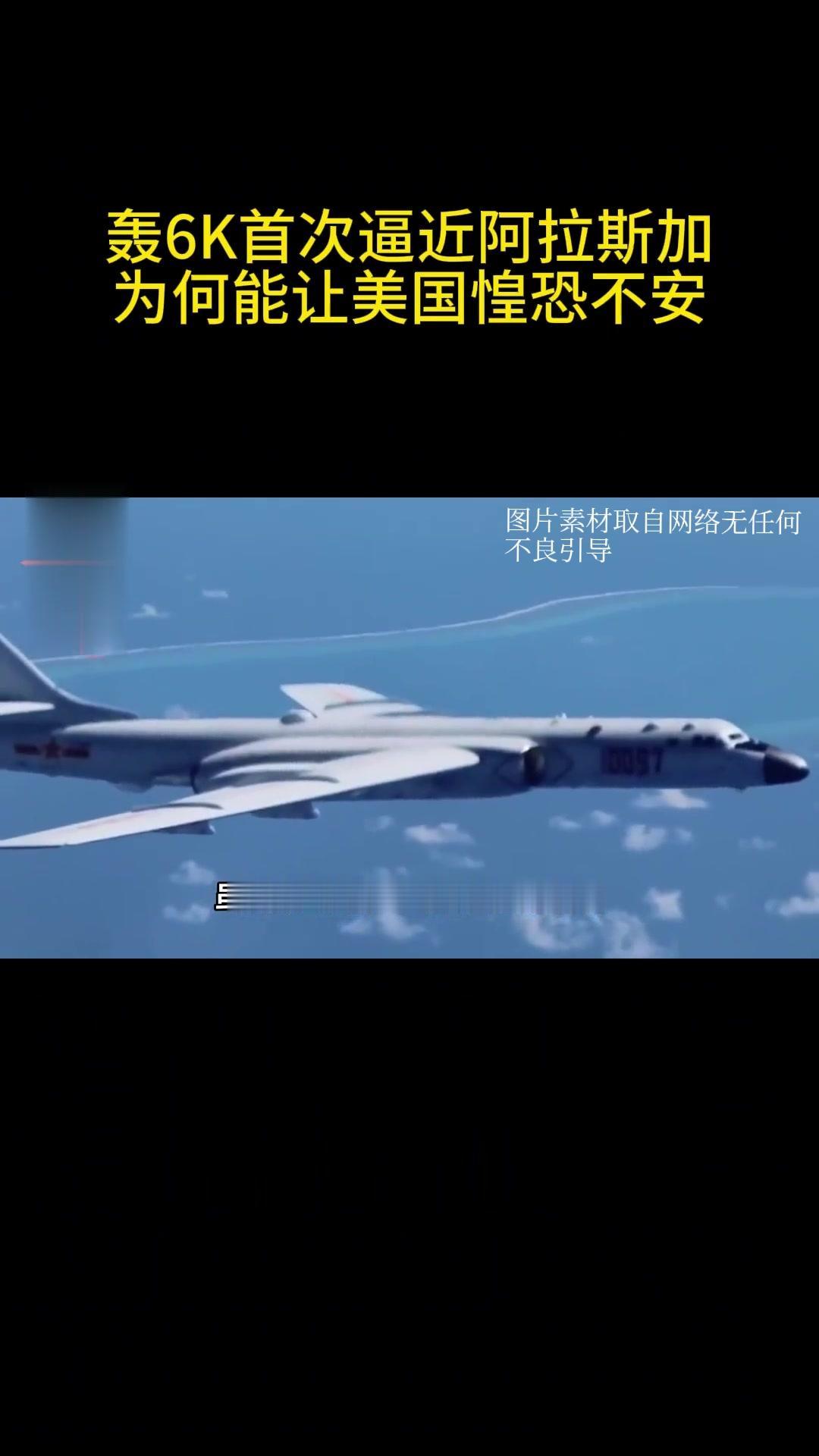

轰-6K贴岛巡航:一场“明牌”背后的战略消耗与人心重塑 轰鸣的涡扇发动机掠过台岛周边空域,118分贝的噪音穿透云层,也穿透了民进党当局过往“全程掌握”的虚假话术。多架轰-6K开展的模拟对抗训练,与其说是军事力量的展示,不如说是一场精心设计的战略博弈——用公开透明的威慑,打一场瓦解心理防线的“消耗战”。 台岛的防空系统确实曾被一些人寄予厚望,但再精密的装备也经不住常态化的“疲劳测试”。雷达设备持续开机的维护成本与寿命损耗,早已让台军陷入两难:开机则面临装备加速老化的困境,关机则意味着防御体系出现盲区。这种困境早在数年前就已显现,台军曾公开承认因解放军巡航频次过高,不得不改用陆基导弹跟踪替代战机升空,如今轰-6K的常态化贴近飞行,更是将这种“消耗战”推向了新维度。要知道,单架轰-6K可携带7枚巡航导弹,作战半径达1900英里,36架现役机型形成的轮换巡航体系,足以让任何防御者陷入“防不胜防”的倦怠。 民进党当局的沉默远比过往的“信心喊话”更能说明问题。从10月24日“台湾光复纪念日”的设立,到钟台文三篇署名文章的连续发声,再到对“台独”顽固分子的立案侦查,一系列举措构成的政策组合拳,本就已形成强大舆论压力。轰-6K的贴岛飞行恰好成为这一组合拳的点睛之笔,飞行员在云端清晰俯瞰台岛海岸线的视角,实则是国家主权视角的具象化呈现。那些曾高呼“文攻武吓”的绿营名嘴集体噤声,台岛论坛上劝“台独”分子“出国转转”的调侃,都印证了威慑力已转化为人心向背的悄然转变。 有趣的是,这场威慑战采用了“明牌”打法。轰-6K不追求隐身突防,反而以显眼的姿态出现在台军雷达上,这种“故意暴露”恰恰是战略智慧的体现。配合ASN301无人机4小时以上的全天候巡航监视,形成了“有人机施压+无人机补位”的立体态势,前者负责消耗防御精力,后者实现“露头就秒”的精准监控。这种组合让民进党当局陷入“打与不打”的悖论:动手则授人以柄,坐视则防线瓦解,最终只能用沉默掩盖内心的慌乱。 轰-6K的机翼下承载的从来不止是弹药,更是维护国家主权的决心与智慧。它用常态化巡航告诉世人,台湾海峡的和平稳定,从来不由“台独”分裂势力定义。当台军的防御系统在疲劳中逐渐失能,当岛内舆论在清醒中抛弃幻想,统一的历史进程便已在这场无声的博弈中悄然加速。这或许就是“你六爷来了”的真正含义——不是恃强凌弱的恐吓,而是对历史大势的坚定捍卫。