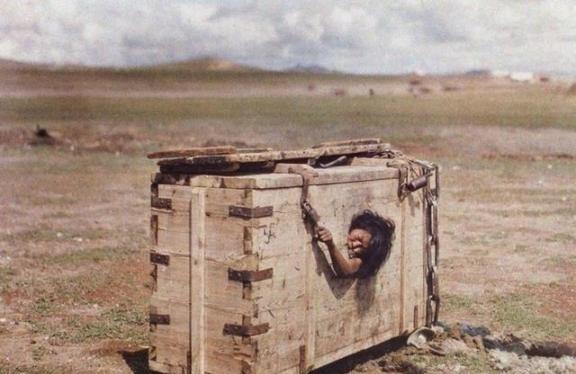

1913年,蒙古一名女子因犯通奸罪被实施“箱刑”,她被剥光衣物,用铁链锁住装进一个木箱子里,之后被扔进茫茫沙漠里,等待死亡的降临…… 箱刑作为蒙古传统刑罚,针对通奸等家庭罪行,旨在通过饥渴和隔离致死。长老会议结束后,执行立即展开。妇女被押至村外,衣物移除后用铁链固定,塞入一米长的木箱。箱顶设小孔供手臂伸出,底部铺沙土,整体设计确保犯人无法逃脱。箱子抬至沙漠边缘,竖埋沙中,仅露上部,任由自然环境侵蚀。 这种刑罚源于元代饿毙犯人的旧法,至清末民初仍存于游牧地带。外蒙古独立初期,司法由王公和喇嘛把控,长老有权定夺重罚。箱刑的实施不需上级批准,部落内部自决,妇女受害比例高,因为社会道德以男性视角为主。放置后,过路牧民偶有施舍食物,但多无人问津,死亡通常在数日内发生。 法国银行家阿尔伯特·卡恩的地球档案项目于1909年启动,旨在记录全球风貌。1913年7月,摄影师斯特凡·帕塞特抵达蒙古,携带Autochrome彩色技术,拍摄当地生活。他途经沙漠时发现箱子,牧民告知这是箱刑惯例,用以惩治通奸。帕塞特记录下手臂伸出的影像,未干预,继续任务。这照片捕捉了惩罚的真实面貌,颜色鲜明,保存至今。 箱刑的残酷在于其缓慢性。沙漠白天高温加速脱水,夜晚低温加剧饥寒。犯人手臂伸出乞食,象征最后求生努力。长老不返回查看,部落生活照常,强化了刑罚的威慑力。在那个时代,西方观察者多持记录态度,帕塞特的笔记描述了东方司法的严苛,却未推动变革。档案项目拍下七万多张照片,蒙古部分聚焦1912至1913年,揭示封建遗风。 通奸指控的随意性加剧了箱刑滥用。长老会议凭控诉定罪,无需物证,妇女常成替罪羊。社会视家族荣誉高于个人,惩罚重在警示他人。帕塞特的影像流传后,引发对女性地位的反思,但当时蒙古司法未变,直至外部势力介入。箱刑作为陋习,体现了游牧社会的封闭与保守。 妇女在箱中数日后死亡,箱子渐埋沙下,成为荒漠遗迹。部落迁徙后,无人提及此事,丈夫和子女继续牧业生活。帕塞特的胶片运回法国,纳入卡恩档案,1922年刊于国家地理杂志,标注蒙古箱中囚徒。照片以彩色再现惩罚场景,引发西方对东方习俗的讨论。 二十世纪中叶,外蒙古社会转型,旧刑罚逐步废止。妇女权益改善,法律保障婚姻平等,参与公共事务增多。卡恩档案移入巴黎博物馆,作为历史资料展出,标签注明1913年拍摄日期。