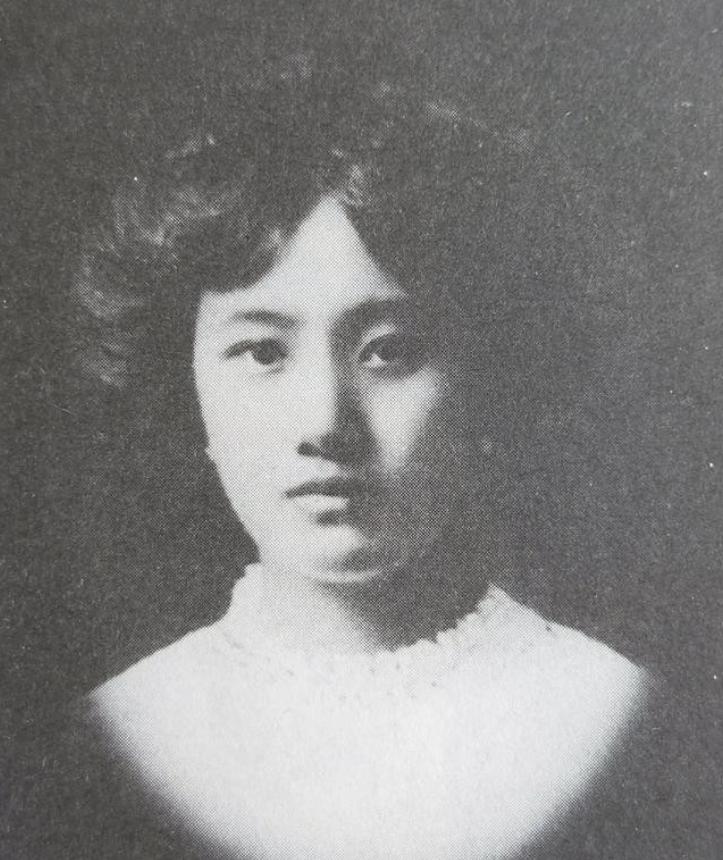

1914年,27岁军官要给14岁妓女赎身,老鸨要3万赎金,他正要付钱,却被青楼女子拉住,她说,“你不必替我赎身,我自有办法脱身。要娶我可以,但你必须答应我三个条件。” 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那一年董竹君出生在一间破棚子里,父亲拉黄包车,母亲替人缝补,家里穷得要靠借米过日子,她小时候聪明得很,老师说她记性好,将来能出息,可好景不长,十三岁那年父亲得了伤寒去世,母亲咬咬牙,把她卖进了长三堂子,三十块大洋,一笔能让一家人撑过几个月的“买卖”。 在堂子里,她学琴、学唱、学走路,练得一身规矩,别人觉得她命苦,她却悄悄觉得,学东西总比等命强。 她嗓音清亮,很快成了能弹能唱的头牌,直到有一天,一个四川军官夏之时来了,不喝酒,只听她唱,那人带来一本《新青年》,上面写着“自由”两个字,那一刻,她第一次觉得,这世上还有比“生存”更大的词。 夏之时想赎她,老鸨开口三万,她伸手拦下,价钱能买身,却买不来正名,于是她立下三个条件:要明媒正娶,要跟他留学,要进门后她说了算,她换上男装,趁夜翻墙逃出,满身泥水跑去日租界旅馆,那天婚礼极简,月白旗袍、一壶酒、一朵白山茶,她没带银子,只带着琵琶和一口气,活得像个人。 到了日本,东京的街头干净又冷,女学生穿西服提公文包,她进女子师范学校,白天听课,晚上点煤油灯学法文。 夏之时不太高兴,说女人读那么多书没用,她不吭声,继续抄《民约论》,笔尖都磨秃了,有人说她倔,其实那时候她只是害怕,怕再被别人替她做决定。 她在东京抱着刚出生的女儿去参加女权集会,举牌的人都惊了,这事被嘲笑“太不像样”,她却挺直腰杆,像在唱自己的人生宣言。 回国时,她满怀理想,可故乡还裹着脚、抽着鸦片,她创办女子织袜厂,雇乡下女孩学手艺,还开了飞鹰黄包车公司,雇女人做账房,那几年,她学会了和账本打交道,也学会了在男人的世界里立住脚。 可理想挡不住乱世,四川混战,币值崩塌,厂子倒了,夏之时吸上了鸦片,她烧掉结婚照,抱着四个孩子坐火车回上海,一路上她靠卖首饰和车票价争来的一点零钱,心里只想着一个词,重头来过。 1930年她开了群益纱管厂,靠女工手工制管,结果“一二八”炮火一响,厂子炸没了,她把烧焦的零件埋进废墟,说:“这不是结束。” 五年后她在法租界租下一个小铺,挂上“锦江”两个字,名字取自成都的河,也取她自己走出来的那条流,她请川厨掌勺,雇女服务员,还教她们识字记账,每天夜里,灯光亮到深夜,来吃饭的有进步青年、记者、抗日志士,她从不多问,只负责让饭热、茶香、灯亮。 1937年上海沦陷,日本宪兵常来查铺,她装作只管生意,其实锦江的后厨藏着抗日传单,伙计会把材料装进酱油桶送出去,被抓那次,她死不承认,出来后只淡淡说:“人要活着,还得做点事”战火把她逼到菲律宾,她靠给人做饭活下去,1945年回国,她在上海马浪路开了小印刷所,印地下刊物,她说那台印刷机“比琵琶还响”。 新中国成立后,锦江饭店重新开张,她亲自当董事长,穿旧旗袍、早起巡厨房、查灶火——饭店灯光柔和,菜香飘出门,成了外宾和名流的必到之处,有人叫她“上海女强人”,她笑着说:“不过是会算账的车夫女儿。” 1956年,她把饭店交给国家,还捐出十五万美元积蓄。她说:“钱像水,流出去能浇花”文革时,她被关押,仍画梅花在墙上,说梅花知冷暖,不低头。 1997年冬,她在医院去世,床头放着一本旧《新青年》,护士收拾遗物时,在枕下发现一张纸——“宁鸣而死,不默而生。” 她走得安静,就像她活着那样,带着一股不服输的劲儿,她从底层走到时代的门口,没靠谁,也没跪过谁,有人说她是传奇,可她自己大概会摇头,说那不过是“活得像个人”的结果。 对此,大家有什么看法呢?