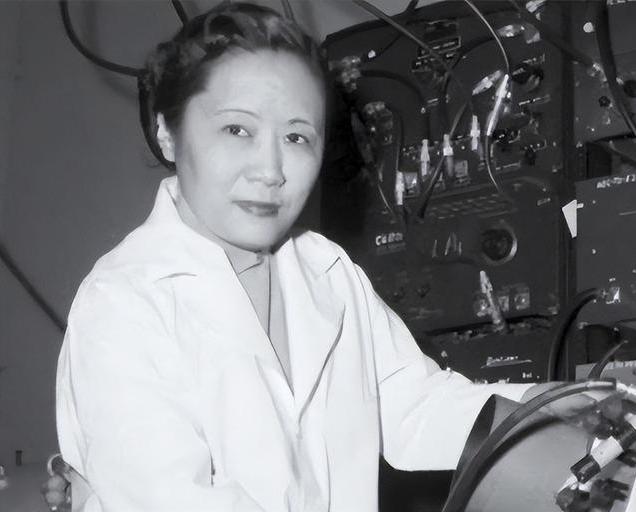

1973年,女科学家吴健雄回国,见到周总理后:我有句话不知道该不该说,周总理顿了一下,说:“随便说嘛,没有关系!”她咬着唇,声音都有点颤:“我在美国这些年,父母先后去世,我连他们的坟在哪里都不知道,一直放心里难受……” 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年的夏天,太仓的小巷里弥漫着桂花香,24岁的吴健雄背着父亲亲手打好的皮箱,提着满怀的理想,踏上了驶向美国的轮船,她的父亲,位温文儒雅的校长——叮嘱她一句话:“去吧,学真本事回来,帮中国站起来”这一句,成了她此后一生的信条。 那时的她,剪着短发,眼里闪着光,心里想着的,不是名利,而是要让中国的科学不再被人小瞧,她原本考上密歇根大学,却在看到伯克利实验室那台巨大回旋加速器时,心思“叛逃”了,她笑着写信回家说:“爸,我想改去伯克利,那儿的机器能转出未来。” 命运的车轮从那一刻开始偏转,几年后战火烧遍祖国,而她却被时代推到了世界最机密的科学项目中——曼哈顿计划。 那是一个连梦都要加密的年代,七百多位顶尖科学家隐姓埋名为原子弹忙碌,吴健雄,是唯一的中国人,她在哥伦比亚大学的实验室里,和一堆冰冷的仪器打交道,把铀同位素的分离效率一点点提高。 别人看到的是数据曲线,她看到的却是原子核里藏着的世界秩序,她能精准控制核裂变,却控制不了心里那种淡淡的孤独,实验桌上堆满笔记,她在一页角落写下了几个汉字——从右往左,那是她的小秘密,就像一个人在异乡偷偷写家书。 抗战胜利的消息传到美国,她高兴得几乎要哭出来,母校中央大学发来聘书,邀她回去执教,她甚至已经列好实验室设备清单,准备一回国就投入教学。 可接着内战爆发,父亲写信劝她:“再等等,局势稳了再回来”这一等,就是几十年,她的实验越来越多,成就越来越大,可回国的路却越来越远,朝鲜战争让中美关系急转直下,科研人员出境被严格限制,为了工作顺利,她不得不加入美国国籍,每次在表格上写下那几个英文字母,她都会停顿几秒,像是在和自己打架。 1957年,她用钴-60衰变实验证实“宇称不守恒”,震惊了整个物理界,可诺贝尔奖名单里却没有她的名字,外界都为她打抱不平,她却笑着说:“做研究不是为了得奖”只是没人知道,那些夜里,她会一个人对着父亲的照片发呆。 她知道,父亲在太仓的坟头下,不知道女儿已成了世界级的科学家,1959年,父亲去世的消息传来,她正在实验室调仪器,当场晕了过去。醒来后,她对着东方磕了三个头。她说:“爸,我还没回去。” 后来母亲也走了,等她得知消息,已是两年后,那天她的手攥着笔,指甲深深嵌进掌心,她的科学人生一路辉煌,可亲情的裂痕却再也弥合不了,她是能精确计算核衰变的物理学家,却算不出思念的半衰期。 直到1973年,她终于回到中国,那一年,秋风吹过中南海,吴健雄站在北京的阳光下,第一次觉得心是热的。 她去见周总理,本以为只是礼节性的会面,却没想到那一刻,压在心里的石头忽然全松了,她告诉总理,自己这些年没能给父母扫墓,不知道坟在哪儿,周总理沉默了一会儿,告诉她,那是因为上海市政迁坟时无人认领,他早让人查过。吴健雄听完,肩膀一垮,泪就下来了,她这些年所有的坚强,全在那一刻散了。 临走时,总理对她说:“多回来看看”这一句,成了她此后每次回国的理由,她几乎每隔一两年就回一趟,去太仓的母校讲学,跟学生们聊自己当年改志愿的故事,她总笑着说:“那时候一心想看机器,现在想想,人比机器重要”那笑里,有对年轻时自己的温柔,也有对祖国重新拥抱的欣慰。 晚年的吴健雄,开始把重心放在教育上,她和丈夫袁家骝一起捐出百万美元,设立科学讲座基金,还在东南大学设了奖学金,她常说:“科学无国界,但科学家有祖国。”这不是一句口号,而是她一生的注脚,1997年,她离世前叮嘱丈夫:“把我埋回太仓,葬在父亲种的那棵紫薇树下。” 那棵树,见过她出发的身影,也接住了她归来的魂,岁月绕了一大圈,让那个从伯克利出发的少女,终于在家乡的土地上落地生根,她的一生,不是传奇的神话,而是人间最真切的光——有温度,有遗憾,也有归宿。 对此,大家有什么看法呢?