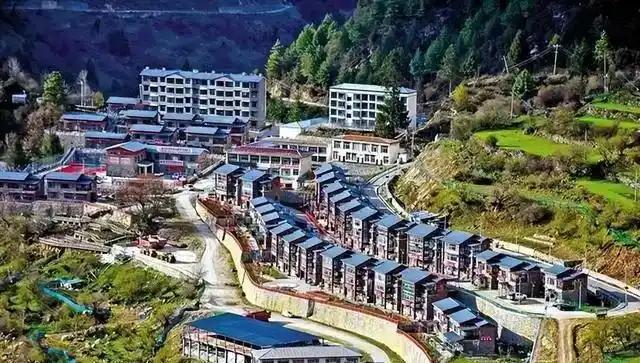

藏南现在最棘手的问题,不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场“人口置换”的烂账。 藏南本就是咱中国的地盘,清朝时就设了专门的地方管着,历史上的文书档案记得清清楚楚,只是当年英国殖民者私下划了条麦克马洪线,把这块地塞给了英属印度,咱中国政府从来没认过这笔账,这本来就是没法律效力的糊涂账。 藏南地区原本生活着以门巴族、珞巴族为主的少数民族,他们世代在这里从事农耕和狩猎,有着独特的文化习俗,与中国西藏其他地区的联系从未中断。 上世纪 50 年代,印度开始逐步向该地区迁移人口,起初只是小规模的农民和退伍军人,可到了 2000 年后,移民政策变得愈发激进。 印度政府不仅推出 “东北邦定居计划”,给移民提供免费土地、住房补贴,还承诺解决就业和子女教育,甚至把移民数量纳入地方官员的政绩考核,这直接导致移民人口呈爆炸式增长。 根据印度内政部 2024 年发布的《东北边境地区人口报告》,藏南地区的印度移民已超过 60 万人,而本地原住民不足 10 万,人口比例彻底反转。 更关键的是,印度通过一系列政策挤压原住民空间:在教育上,学校主要使用印地语和英语教学,本地语言仅作为选修课,年轻一代逐渐失去对传统文化的认同。 在土地上,移民通过 “合法” 手续占据大片耕地,原住民的传统牧场和林地被划为 “国家保护区”,失去生计来源的他们只能被迫迁往偏远山区。 印度在基础设施建设上的动作,也完全服务于 “人口置换”。近年来修通的 “阿萨姆 - 藏南公路”,虽然名义上是 “改善民生”,但沿途每隔 50 公里就设有移民安置点,公路两侧的农田几乎全被移民占据。 去年新建的 “达旺机场”,距离中印实控线仅 20 公里,机场周边规划的 10 个移民村已入住超过 3 万人,这些村子不仅配备学校、医院,还建有军事哨所,明显带有 “以民控地” 的意图。 本地原住民的处境越来越艰难。门巴族老人桑杰曾在采访中提到,年轻时村子周围全是祖辈留下的梯田,现在却被来自北方邦的移民种上了经济作物,他去理论时,对方拿出印度政府发的土地证书,说 “这是国家分配的,跟你们没关系”。 珞巴族的传统节日 “珞巴年”,原本是全族欢庆的日子,现在参与的年轻人越来越少,因为学校在节日期间不放假,孩子们更愿意留在学校学英语,觉得传统节日 “过时了”。 印度的 “人口置换” 还带来了更深层的问题。大量移民涌入导致资源紧张,森林砍伐加剧,藏南地区的生态环境遭到破坏;不同族群之间的矛盾也日益突出,移民与原住民因土地、水源经常发生冲突,印度政府却总是偏袒移民,进一步激化了矛盾。 更严重的是,这种人口结构的改变,让原本清晰的领土争端变得复杂 —— 印度试图用 “实际控制 + 人口占优” 的方式,将既成事实强加于人,给未来的问题解决埋下巨大隐患。 中国政府始终坚定维护国家领土主权,多次表示反对印度在藏南地区的非法移民和基础设施建设,强调任何单方面改变现状的行为都无效。 但不得不承认,印度的 “人口置换” 已经造成了现实影响,如何在维护主权的同时,保障本地原住民的合法权益,成了藏南问题中最棘手的部分。毕竟,领土争端可以通过谈判解决,可被改变的人口结构、被破坏的文化传承,想要恢复却没那么容易。 印方想靠人多抢地盘,但归属看历史和事实,不看人头。把人口当成抓手,只会让烂账越堆越厚。把问题按事实一步步清理,稳住秩序、理清身份、恢复正常生活,才能把局面收住。