转自:天津日报

踏入大门,便仿佛穿越了时空,走进了一个古老而神秘的世界。的确也如此,隐藏在青山绿水之间的灵岩寺,距今已有1600多年的历史了。自唐代起就以“海内四大名刹”之首享誉海内外的灵岩寺,始建于东晋。另三座为浙江台州的国清寺、江苏南京的栖霞寺、湖北当阳的玉泉寺。

有一回,在青城山下,我也去过一座灵岩寺,其实,国内同名之寺是有多座的。

这座灵岩寺,我是在泰山十八盘歇息时得知的。故而下了泰山,第二天便做一游。名寺所在的灵岩山是泰山十二支脉之一,主峰海拔668米,因山顶平坦、四壁如削而得名方山。以方山为顶点,两侧山脉如双臂环抱,形成了一个相对封闭的山谷。山之阳,峪内满目葱茏,秀色滴翠;山之阴,山峦起伏叠嶂,壑静涧幽。具有“秀、奇、幽、奥”的特点,仿若世外桃源。

之所以方山后名灵岩山,源于《神僧传》中的一个故事:朗公和尚说法泰山北岩下,听者千人,石也为之点头,朗公遂曰:“此岩灵也”,遂名灵岩。那天在导游的指点下,远望东面山上有一块数丈高的怪石,酷似一驼背老僧,倚杖伫立,人称朗公石。

这些虽然都是传说,但朗公是灵岩寺的第一个奠基人,确是历史事实。

沿着青石铺就的小路前行,便可达寺中几处独有的极具历史文化特点的景观。一寺僧介绍为“一塔”“二殿”,“松”“林”交映。一塔乃辟支塔,二殿即为千佛殿及五花殿,“松”可指寺中松柏,但主要指摩顶松,“林”除了描述寺内外森森古树,亦喻墓塔林。

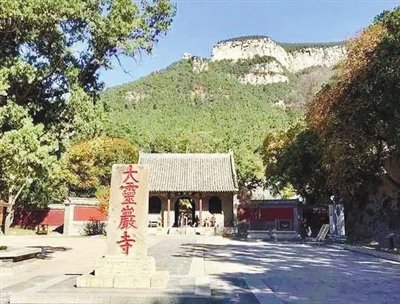

我虽然读过几本佛教典籍,但并非佛教徒,故而兴趣主要集中在这里的古建筑和自然风光上。灵岩寺的山门很特别,是以金刚殿代替的。穿殿而出,有一座石拱桥,拱桥下小溪之水潺潺,清可见底,名为虎溪。过虎溪,便是天王殿,弥勒和蔼可亲,天王威严有加。再向后,依次为大雄宝殿、五花殿、千佛殿。

大雄宝殿庄严肃穆,供奉着众多佛像,这些佛像神态各异,有的慈祥温和,有的庄严肃穆,有的则面带微笑,仿佛在俯瞰着世间万物。淡淡的香气弥漫间,让我的心灵瞬间似也得到了净化。

一直以来,关于宋制罗汉,素有“天下罗汉两堂半”之说。灵岩寺是其中之一,另外一堂半则在苏州。不过,灵岩寺的魅力远不止于此。

高50余米的辟支塔在千佛殿西北,气势雄伟、结构复杂、比例适当、造型美观,呈典型的宋代风格,为灵岩寺标志性建筑。宋代文学家曾巩有诗赞曰“法定禅房临峭谷,辟支灵塔冠层峦”。

灵岩寺的塔林既为一大特色,确也令我印象深刻。早年去过少林寺,一望而知,其与那里的砖塔不同,此处皆为石塔,因为历史悠久,这里计有北魏、唐、宋、金、元、明等历代石质墓塔167座,墓志铭、石碑81通。石塔各不相同,或高大雄伟,或小巧玲珑,错落有致地排列在山林之间。塔身上刻满了传统而精美的图案和经文,经风雨剥蚀历经沧桑,见证了灵岩寺的历史变迁,也承载着历代高僧大德的智慧和精神。漫步在塔林之中,仿佛能听到悠悠诵经念佛之声。

景色绝美处,我是不知不觉间随着众多游人而行的。待下山时,已是爬了两个小时左右的山。

未上山时,便闻水声,到了山上,见多处泉水汩汩。相邻的三泉,分别名曰卓锡泉、白鹤泉和双鹤泉,俗称“五步三泉”。卓锡泉是济南72名泉之一,传说是当年一位老和尚用禅杖戳地而得的。我掬了一捧在手,微凉、微甜。不远处即是“灵岩第一泉”的甘露泉,是否更甜呢?此泉出于悬崖壁立、杂木丛生处的一石窦,泉水似露珠般泻出,叮咚作响,别说尝了,嗅之都觉清冽甘美。内心顿安,古人不余欺啊!

过佛窟后,继续上攀,我有点儿走不动了,但看一位老者年长我近20岁,片刻到了我的前方,仍能健步如飞,不觉抖擞精神紧跟了上去。石阶将尽处,便见灵岩山主峰方山。

灵岩寺可谓声名远播。唐宋之后,这里一直是佛教禅宗南宗五家之一曹洞宗的重要寺庙。此宗后来传到了日本、朝鲜,寺名也随之东渡,至今仍有日、韩等国的僧人和游客前来祭拜。灵岩寺的此等影响和在促进中外民间文化交流方面的作用,应是略合当年朗公心愿的。

灵岩寺更为吸引人之处,与北京潭柘寺相同,在于自然风光格外迷人。我来时恰值深秋,枫叶红艳,银杏金黄,整个寺区仿佛被大自然染上了一层五彩斑斓的颜料,美得厚重。未入寺时,已感空气湿润,入得寺内,但见古木参天,郁郁葱葱。那些历经千年风雨的树木,枝干粗壮,树叶繁茂,阳光透过树叶的缝隙斑斑点点洒下,地面上也是一片浮光“掠金”,给人一种祥和宁静之感。

御书阁门楣墙壁缝隙间长出的这棵树很令我惊奇,我不知其为何树,有游客识得,说是青檀。因为年代久远,古枝纵横,盘根错节,状若云朵,寺僧们都称“云檀”或“银檀”,亦称“千岁檀”,在我的心目中,已是一大奇胜。

寺内多银杏树,大雄宝殿前有三棵树龄千年之上的。我在北京法源寺门前也见过银杏树,每年到了深秋时节,树叶便会变得金黄,当微风中金叶纷纷洒落之时,眼前出现的,是满天满地金黄的绝美风景。我伫立在中间的一棵树下,抓了一把金叶扬起,心道人生亦可如此辉煌。

“转轮藏”仙人岩东侧庙堂遗址悬崖下,见得一高约2.05米、宽约1.94米锈迹斑斑的巨大铁块,不规则的造型伴有凸起的纵横纹路,外形酷似僧侣的一件袈裟,故有“铁袈裟”之称。

乾隆皇帝一生数临灵岩寺,对铁袈裟更是盛赞,钦定其为灵岩寺八景之一。还专门作诗8首,其中一诗曰:“一领净衣那论斤,法身披祗当丝纹。铸钟想以不成废,置此半途徒费勤。”

在回返济南的车上,我频频回首,只为多看一眼红门。红门是我在方山顶见到的一座小庙,内里供奉着一尊大石佛,面相大慈大悲。站在红门外远眺,微风拂面,天高地阔,层云“叠嶂”,远山含黛,美丽景色尽收眼底,胸中混浊之气也随之一扫而空。此时我心如鹄,在天地间尽情飞舞。恰有一寺僧上来,经其指点,透过远处云雾,依稀看到了泰山极顶,一时也顿觉一览众山小。

这真是一个让人心灵得到慰藉和放松之地,也是一处让人感受独特魅力与神韵的圣地。