连扫地机都造不好的追觅,凭什么去造“布加迪”?

出品|拾盐士

作者|科技互联网研究组

追觅创始人俞浩的野心颇大,“手机,追觅、华为、小米未来要三分天下。”他在近期一场内部讲话中掷下豪言。他还宣布从2026年底开始,追觅生态旗下多个业务将在全球各交易所批量IPO。

对于追觅而言,这是涉及资金、技术、人才的巨大考验,亦是一场“豪赌”。追觅的这场跨界“大冒险”是技术驱动的必然选择,还是主业增长见顶后的无奈突围?

追觅跨界狂飙AB面

今年以来,追觅科技的跨界动作密集且幅度惊人,“空天地”多条赛道同时起跑,并在今年秋招季在俞浩的母校展开了一场引人瞩目“抢人大战”,首次成为清华大学毕业生签约人数最多的企业。

9月19日,追觅宣布即将推出旗下首款智能手机DreameSpace,并称该产品已在海外市场获得超过亿元人民币的预售订单;9月10日,追觅宣布成立天文BU,聚焦智能天文光学系统,致力于打造人类的“天眼”。

8月底,追觅正式官宣进军新能源汽车领域,造世界上最快的车。其首款产品定位超豪华纯电车型,对标布加迪威龙,计划2027年亮相。

图源:微博

以上还不是全部。2025年3月,追觅宣布进军大家电市场,空调、冰箱、洗衣机等大家电系列产品悉数亮相中国家电及消费电子博览会;9月4日,追觅举办了一场有史以来规模最大的新品发布会,30多款新品齐上阵,覆盖清洁电器、大家电、厨电、个护、智能硬件等多个领域。8月,追觅宣布布局无人机赛道。此外,追觅还陆续拓展了潮玩、咖啡等业务,形成了真正的“无边界”生态。

追觅科技为何选择如此激进的跨界策略?其官方解释是“技术复利”效应。

追觅的核心技术包括高速数字马达、智能算法及运动控制技术。其高速数字马达转速可达18万转/分钟甚至更高。这些技术确实具有一定的可迁移性。例如,高速马达技术可应用于汽车电驱系统,智能算法可迁移至无人机和汽车自动驾驶领域。

此外,追觅还试图通过“左右手模型”降低跨界风险。按照这一模型,“左手”代表代工(ODM)业务,通过取得其他车型的授权,贴牌后卖到海外,赚取现金流;“右手”代表自研的造车项目,用“左手”业务养“右手”业务。

虽然理想很丰满,但追觅进入的每个新领域大多是红海市场,都有强大的现有玩家。大家电市场有海尔、美的、格力等传统巨头;无人机市场有大疆占据近70%份额;汽车领域更是竞争惨烈,2025年上半年,零售价格超过101.7万元的超豪华车销量为3.7万辆,同比大幅下滑49%;手机更是有华为、vivo、OPPO、小米、荣耀、苹果占据超七成市场份额,头部品牌已经砌下铜墙铁壁。

面对俞浩的跨界策略,业内褒贬不一。有业内人士指出,从家电到无人机,再到造车,这条跨界之路注定挑战重重,能否在巨头环伺的赛道中成功实现差异化破局,取决于追觅科技能否真正把握用户需求、发挥技术协同效应,并驾驭多线作战所带来的综合挑战。

同为智能清洁赛道佼佼者的石头科技便是前车之鉴。早在2021年,石头科技就已经把目光投向了汽车行业,并成立了“极石汽车”。2023年,极石汽车推出首款增程式SUV极石01,但市场似乎并不买账。到了2025年5月,极石01的销量才突破一万台,远远没有达到预期效果。

对比追觅而言,曾经的小米是逐步构建生态,苹果在投入巨资后放弃了造车,这都凸显了追觅多线作战的资金和管理风险。据公开报道,追觅造车的实际进展并不顺利。据内部人士透露,星空计划的第一款量产车目前仍在造型评审阶段。原定2027年2月量产的计划内部已不再提及。

市场份额下跌质量投诉超3600条

追觅的“布加迪梦”靠什么支撑?

当追觅的“跨界运动”进行的如火如荼时,其赖以起家的智能清洁主业正在遭遇严峻挑战。

奥维云网2025年上半年数据显示,国内扫地机器人市场形成“两超多强”格局,科沃斯线上销额份额超25%,石头科技以32.76%的份额领跑,而追觅的市场份额已下滑至7.5%,同比骤降45.27个百分点,排名第五。虽然2024年营收达到150亿元,比2023年翻了近一倍,但毛利率降低了6个百分点,清洁电器均价也下降了12%。

市场份额萎缩背后是行业“技术平权”带来的同质化危机。曾经作为追觅核心优势的LDS激光导航、AI避障等技术,如今已成为行业标配,价格战也愈演愈烈。

尽管追觅仍保持研发投入强度,2024年研发费用约10.5亿元,占营收7%,但其技术突破未能完全转化为市场优势。其2024年推出的20万转高速马达虽获认证,但在家用场景中难以形成差异化,反而因品控问题引发更多吐槽。

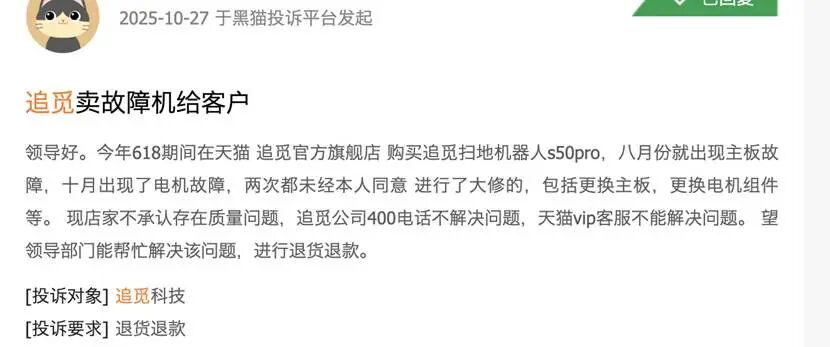

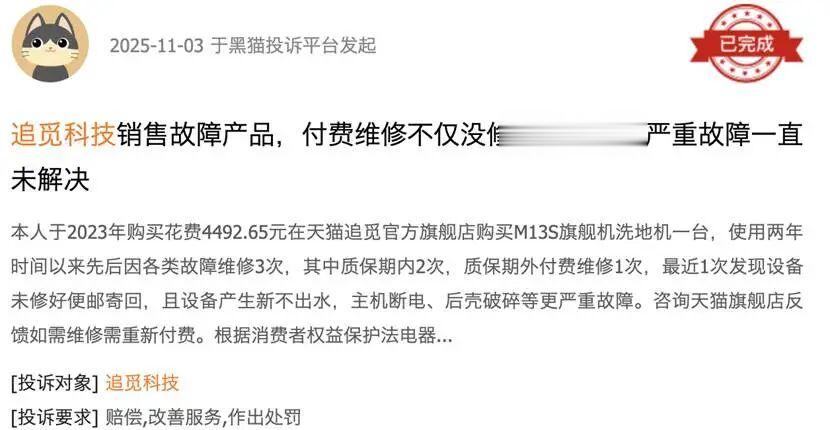

截至2025年11月4日,黑猫投诉平台显示带有“追觅科技”关键字的累计投诉量超过3600条,是石头科技、云鲸智能、米家等品牌的两倍之多,投诉内容主要集中在扫地机器人质量差以及售后服务差两方面。

拾盐士关注到,多名消费反映其购买的产品反复维修反复坏,频繁出现质量问题,甚至投诉追觅“卖故障机给客户”。

图源:黑猫投诉平台

追觅一直以来苦心经营的“高端”人设,在这些实打实的质量投诉之下显得摇摇欲坠。主业产品品控尚且如此,跨界新业务如何取得消费者的信任?

而汽车、手机向来是公认的“烧钱业务”,随着追觅科技拓展跨界业务脚步的加快,外界对其资金链产生担忧,追觅也进入了“多事之秋”。

此前,市场上出现了“追觅科技要破产”“MOVA(追觅旗下高端智能家电品牌)要关门”“苏州政府要接管追觅”等传闻。9月11日,俞浩发文辟谣表示,追觅现金流充足,经营状况良好,且近两年公司和他个人还拿出了50亿元左右高价回购老股,持股比例从45%升到70%。

除了破产传闻,今年5月追觅旗下MOVA深圳高管的一张加班言论截图引发热议。该高管提到,“深圳同事的在岗时间普遍比苏州同时短。很多深圳同事早上9点之后才到公司,晚上不到20点就下班了。”还称行业内的普遍标准是员工创造的价值要达到公司雇佣成本的15倍以上,要求员工反思自身是否达到了标准。

15倍人效,即使是作为家电龙头的美的集团都未能达到。此事在社交媒体平台持续发酵,甚至有不少网友认为追觅剥削员工,表态“不考虑追觅的任何产品”。

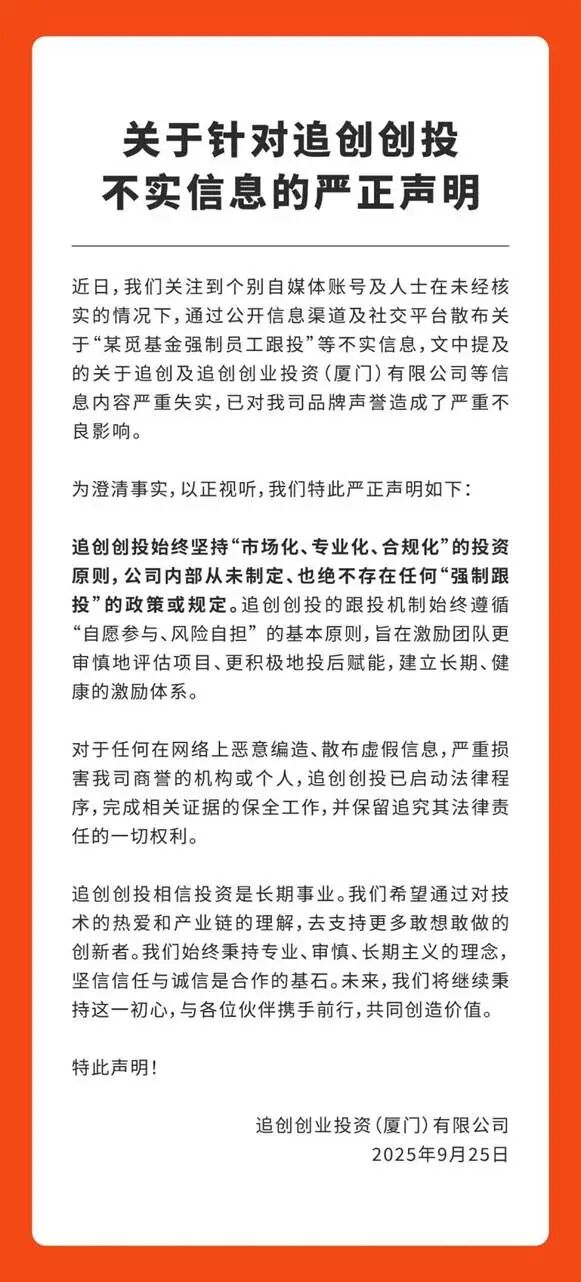

一波未平一波又起。近日,追觅科技被曝出疑似要求员工跟投其关联的私募股权基金,并与公司内部的淘汰机制挂钩。其配图为俞浩在微信中的发言:“可能大家根本不会想到,追觅基金,今年也会成为募资额度最大的人民币基金,没有之一。”

9月25日,追觅旗下追创创业投资(厦门)有限公司发布澄清声明,强制员工跟投为不实信息,公司内部从未制定、也不存在任何“强制跟投”的政策或规定。

接连被曝出负面信息,尽管追觅均作出回应,但众口铄金,追觅的企业形象难免受到影响。

迫于增长压力,追觅试图通过跨界转型寻找第二增长曲线。随着清洁电器市场竞争加剧,毛利率下滑,追觅需要新的增长空间。然而,跨界战略能否成功,最终取决于技术整合效率、新业务增长潜力、消费者认可度及资本运作节奏。

正如一位业内人士的观点,消费者能否接受一个扫地机器人品牌生产的豪华汽车或高端手机是个巨大问号。建立高端品牌信任需要时间和产品力的双重积累,这比技术突破可能更难。

一位投资界人士告诉拾盐士,未来18个月对追觅至关重要,如果追觅能在2027年汽车产品亮相前证明盈利能力,资本市场态度可能转向积极;否则,批量IPO计划可能被视为“为融资而造概念”的资本游戏。

毕竟,商业史已经证明,仅靠宏大愿景不足以支撑一家企业持续成功,乐视便是前车之鉴。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。