转自:北京日报客户端

培训机构宣传“免考包过”,合同性质怎么认定?

中介声称可“引荐就业”成泡影,是否涉及欺诈?

……

早教、学科辅导、兴趣班等校外培训机构持续火热,当遭遇上述困境,如何维权成为很多人关心的热点话题。

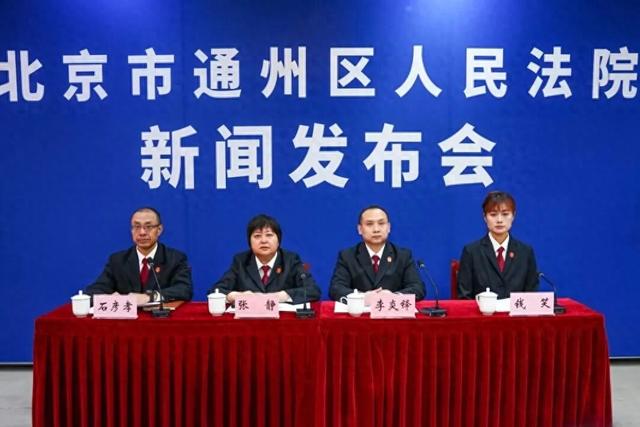

为规范教育培训市场秩序,保障学员与机构的合法权益,11月4日,北京市通州区人民法院召开新闻通报会,通报近五年教育培训合同纠纷案件审理情况,推动《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》贯彻实施,并发布典型案例,为群众提供权威、实用的维权指引。北京市人大代表高玉艳和通州区人大代表朱倩楠、仇玉红现场参加新闻通报会。

“近五年,我院共审理教育培训合同纠纷案件4291件,呈现爆发式增长。”据通州法院党组成员、副院长张静介绍,通过梳理此类案件,发现维权难主要有以下几方面原因:法律关系认定难,部分案件涉及音频课程、直播回放等新型服务模式,机构常将其定义为“数字商品”,以此规避答疑、督学等服务责任,使得双方对其性质认定产生争议;责任主体界定难,此类纠纷中存在多方主体交织,部分机构甚至将业务分包给无资质个人,学员权益受损后常陷入“追责无门”的困境;履行事实查清难,课程质量、课时数量等核心履行情况缺乏有效监督记录,学员因证据意识薄弱,权益受损后难以证明机构违约;赔偿责任确定难,“服务效果未达预期”是否算违约、双方均有过错时责任如何划分,往往成为此类案件双方争议的焦点;群体性纠纷比例高,同一纠纷常涉及数十甚至上百名学员,涉事机构负责人失联、履约能力不足、执行难度大等问题,让纠纷化解陷入“送达难、调解难、执行难”的僵局。

从对上述案件的梳理,不难发现,行业规范缺失、合同条款模糊、双方权责意识淡薄是引发纠纷的主要原因。面对行业痛点,通州法院立足审判职能,坚持问题导向,构建全链条诉讼服务体系,形成“诉讼服务助维权、文书说理明法理、案例普法促规范”的递进效应。同时精准识别纠纷高发领域,对典型案例深度拆解,围绕责任划分、退费标准等形成统一裁判指引,助力个案治理向类案治理延伸。开通“优先立案、优先审理、优先执行”绿色通道,保障未成年人、老年人的主体权益,以高效司法服务破解纠纷难题。

马驹桥法庭庭长李炎铎指出,消费者自身要不断提升风险意识,在选择培训机构时,认真核查其营业执照、办学许可证等资质,拒绝“概不退款”“违约金过高”等不公平约定,妥善保存缴费凭证、课程记录等证据,在权益受损时及时通过法律途径维权。同时教育培训机构应强化合规意识,在签订合同时明确课程内容、退费条件、违约责任等条款,规范经营行为,共同助力教育培训市场健康有序发展。

马驹桥法庭副庭长钱笑现场发布五起典型案例,直击行业高频纠纷场景,为学员和机构提供清晰指引。在某教育培训机构与李某教育培训合同纠纷一案中,某教育培训机构宣传时承诺“不用学习、不用考试、保证拿证”。李某缴费后,该机构未提供任何课程培训服务。后李某因未收到录取通知书向机构询问,但联系不上机构工作人员,遂诉至法院。通州法院经审理认为,培训机构承诺保证李某不经考试取得全日制专科学历及毕业证,违反了我国教育法的相关内容,双方的行为损害了社会公共利益,据此,双方的服务协议应属无效,培训机构应当返还李某已支付的培训费。本案的裁判明确了教育培训领域中“免考包过”“无需考试拿学历”等宣传的违法性,并为培训机构妨害国家正常考试管理秩序的经营行为敲响警钟。