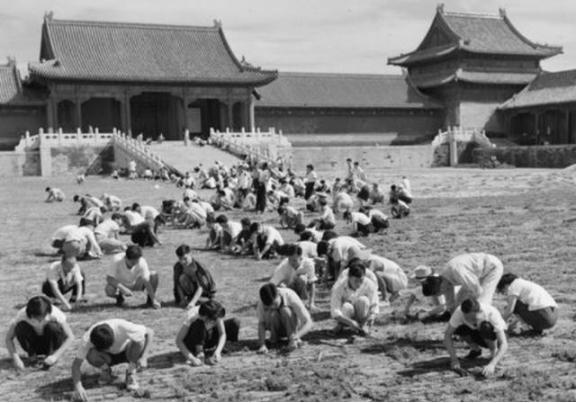

1949年,国家组织了7万人在北京故宫里清理垃圾,耗时整整9个月,清理出了近40年、约20万吨的生活垃圾,将故宫从破败不堪中拉扯出来,这样的场景令人难以想象。 北京城里那座金碧辉煌的紫禁城,竟然被成堆的垃圾埋得快认不出来了。清末以来近四十年,二十万吨废弃物层层叠加,像一张厚厚的灰幕,遮住了明清两代的皇家气派。新中国刚成立,领导们一瞧这情况,心里明白,这不光是卫生问题,更是文化根基的事儿。谁来动手,谁来守护这份民族宝贝? 新中国成立初期,北京作为首善之区,本该是全国的门面,可紫禁城的状态让人揪心。清王朝晚年,国力衰弱,外敌入侵,宫廷管理形同虚设。辛亥革命后,帝制结束,军阀混战接踵而至,各路势力轮番进驻故宫。北洋政府时期,宫内挤满士兵和难民,他们的生活痕迹随处可见,废弃物无人清理。抗日战争爆发,更多部队借住,军需用品遗留下来,进一步加重负担。解放战争期间,北平和平解放前夕,社会动荡,百姓为生计奔波,宫殿成了临时栖身地,垃圾越积越多。 据历史记载,那时故宫内的垃圾总量约二十万吨,覆盖面积广,厚度深,有的角落堆到两米高。雨水一冲,泥浆混杂,堵塞排水系统,野草丛生。经济凋敝,资金短缺,维护工作早就停摆。整个宫群从午门到神武门,处处是破布、碎瓷、煤渣和腐烂木料的混合体。紫禁城占地七十二万平方米,九千多间房殿,本是明清建筑的巅峰代表,一砖一瓦都凝结着古人的智慧。可近四十年无人问津,它渐渐沦为“垃圾场”。这不只是物理上的污秽,更是国家积贫积弱的写照。新中国成立后,人民政府迅速行动,视故宫为文化命脉,必须尽快恢复。 1949年10月底,文化部和北京市政府联合组织了这场清理工程,动员约七万人参与。队伍来自各行各业,有机关干部、学生、复员军人和当地居民,分成小组,从中轴线入手,逐步向两翼推进。没有现代机械,全靠铁锹、竹筐和人力。整个过程历时九个月,到1950年7月基本完成。垃圾总量清出二十万吨,相当于清末以来近四十年的积累。这些废弃物包括生活垃圾、军用遗物和自然沉积,运往宫外指定地点处理。 清理中,最关键的是文物保护。工作人员边挖边筛,每发现一件瓷片、铜器或残卷,就登记归档。乾清宫、养心殿这些核心区域,垃圾层厚重,需层层剥离,避免损伤殿基。午门广场的堆积如山,储秀宫的排水沟被堵,坤宁宫侧殿埋着木梁残段,全都一一清除。雨雪天气也没耽误进度,寒风刺骨时,大家裹紧棉袄继续干。九个月下来,故宫的面貌大变,地面露出来,风流通畅,殿宇轮廓清晰。这场行动不光清了垃圾,还找回了不少散落文物,为后来的博物院建设打下基础。 说起这事儿,得佩服我们老百姓的劲头。七万人不是天兵天将,就是普通人,可他们齐心协力,干出了惊人成绩。这体现了新中国的人民力量,劳动最光荣。过去,故宫是帝王的禁地,现在,它属于全体人民。清理完后,国家马上投入修缮,红墙重刷,黄瓦复铺。1950年,故宫博物院正式成立,馆藏文物系统整理。那些青花瓷、书画卷轴,一件件陈列出来,诉说着王朝兴衰。 如今,故宫是世界文化遗产,每天游客络绎不绝。红墙黄瓦在阳光下闪光,中轴线笔直如故。展览厅里,古代工艺品吸引着中外宾客,文化交流热火朝天。这都源于1949年的那场大扫除,它像一记警钟,提醒我们,遗产保护靠大家。国家这些年持续加大投入,数字化保护、修缮工程接连上马。故宫不只是建筑群,更是中华民族的集体记忆,承载着从封建到现代的变迁。 回想起来,这故事接地气,却有大道理。新中国成立之初,百废待兴,北京全市也开展了卫生运动,清出六十多万吨垃圾,古都焕然一新。故宫清理只是其中一环,可它最典型。七万人、九个月、二十万吨,这些数字背后,是对文化的敬畏和对未来的担当。