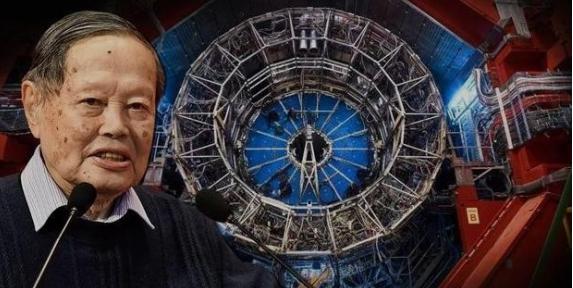

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 这事的由头,是王贻芳团队提的一个计划,花两千亿建一组叫“正负电子对撞机”和“质子对撞机”的设备。这玩意儿可不一般,能帮咱们搞明白物质最根本是啥样的,就像当年欧洲的大型强子对撞机,靠它找到了“希格斯玻色子”,一下就站在了基础物理的最顶端。可在杨振宁眼里,这事儿风险太大,搞不好就是“中国花钱搭台,最后让外国人占了主角”。 杨振宁反对得有理有据,说白了就是算清了三本实在账。第一本是成本账,他直接翻出美国的教训,上世纪90年代美国要搞“超导超级对撞机”,一开始说要44亿美元,结果没建完就涨到120亿,国会干脆喊停,前期投的20亿全打了水漂,超支翻了快五倍。 欧洲那台对撞机也没好到哪去,1998年开工时说26亿,2008年建好花了90亿,超支也翻了三倍多。杨振宁的担心很实在:“两千亿只是开头,往后维护、升级都是填不满的坑。这笔钱要是用在教育上,能建多少希望小学,养多少基层老师啊?” 第二本人才账更戳心窝子。那时候咱们国家高能物理领域的顶尖人才本来就少,可大型对撞机这东西,从来都是“全球科学家的舞台”。杨振宁直言不讳:“设备建好了,核心研究恐怕还是得靠外国团队,到时候成果归谁、专利是谁的,咱们说了不算。”就像欧洲那台对撞机,建在欧洲,干活的却是全世界的科学家,中国花这么多钱搭台,真可能让别人唱了主角。 王贻芳急得跳脚,也不是没原因,他怕的是“一错过就落后几十年”。作为搞高能物理的领头人,他亲眼看见欧洲靠那台对撞机,成了全球物理研究的中心;美国因为中途放弃自己的对撞机计划,直接丢了先机。 他算的是“长远账”:这对撞机不只是一台机器,更是拉动超导、精密仪器、计算机这些前沿技术的“发动机”,这些技术又能反过头用到航天、医疗这些实用领域。“现在不抓紧布局,等别的国家把坑占了,咱们再追就得花几倍的钱和时间,”王贻芳说,“基础科学的突破从来都看不到眼前的好处,但这才是科技强国的根本。” 其实吵到最后,核心就是“国家发展该先顾哪头”。杨振宁看重的是“眼下的底子”,2016年的时候,咱们不少农村地方老师不够、教育条件差,把两千亿投给基础教育,能从根上培养更多将来搞科技的人。“没人的话,再先进的设备也是个贵得离谱的摆设,”他这话戳中了不少人的心。 王贻芳盯的是“将来的机会”。他反驳“为他人作嫁衣裳”的说法,觉得建起设备能吸引全球人才来,反而能带动咱们自己的团队成长,这是“靠大项目引人才”的捷径。不过他的预算也被人质疑,有专家说,他计划总投资1400亿,但他要建的质子对撞机,比欧洲那台大4倍,明摆着预算估低了,很可能重蹈美国、欧洲超支的覆辙。 这场争论没分出输赢,却让中国科技发展多了份冷静。没人说对撞机没科学价值,也没人否认基础教育不重要。这几年过去,中国没脑子一热就上千亿级的对撞机项目,而是选了“两条腿走路”:一方面往基础教育里砸钱,2024年教育经费都超5万亿了,农村老师的工资也涨了不少;另一方面在高能物理领域稳着来,跟着国际团队合作,先建些中小型的实验设备攒经验。 现在回头看2016年那场吵,更像是一次全国人都参与的思考,中国搞科技,既得有“抬头看天”的勇气,更得有“低头踩实”的理性。两千亿该怎么花的纠结里,藏的是对国家未来的认真盘算,而这种讲道理的争论,恰恰是中国科技能一步步往前走的底气。