潮新闻记者詹丽华通讯员杭建宣马丁

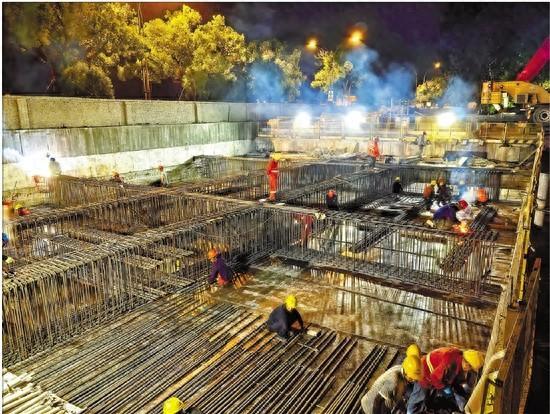

工作井结构施工。受访者供图

隧道内,十余名工人分组施工:有的正在安装隧道顶部的防火板;有的将LED照明模组嵌入弧形顶板卡槽;有的正在调试射流风机……不久前,杭州之江路输水管廊及道路提升工程项目的之江路隧道全线贯通,为了确保年底具备通车条件,机电装修正在抓紧施工。

之江路输水管廊及道路提升工程西起梅灵南路,东至复兴路,全长约6.3公里,其中隧道长约5.6公里,是连接钱塘江与西湖景区的重要纽带,也是完善杭州沿江立体交通路网和水网格局、保障民生的重点工程。这条“地下长龙”北靠月轮山南临钱塘江,沿途涉及闸口白塔、钱塘江大桥、六和塔、之江大学旧址及中河等5个国家重点文物保护单位,又紧邻西湖风景名胜区、大运河两处世界文化遗产保护区,其保护要求之严、实施难度之大,在国内市政隧道工程中罕见。

站在主线隧道东口,百米外,五代吴越国时期的闸口白塔巍然矗立,塔身浮雕在秋阳下若隐若现——现代工程如何在千年文脉与复杂地质中“穿针引线”?近日我们前往寻找答案。

掘进100米,3个月才“啃”下

我们刚进入之江路隧道6号工作井口,耳边就传来了金属撕裂般的摩擦声,盾构机刀盘上残留的黏土块簌簌坠落,重达260吨的刀盘在履带牵引下缓缓上升。现场响起喜悦的欢呼和掌声,每个人都在抬头仰望这个直径相当于五层楼高的钢铁巨兽。

“注意头顶,安全第一!”现场安全员提醒我们系紧安全帽下颏带。

隧道内潮湿的土腥气扑面而来。中铁隧道局之江路项目技术总工李树杰带着我们往深处走去。昏暗的光线里,空气好像都充满了颗粒感,看什么都仿佛隔着一层纱。

“这不是扬尘,是雾气,隧道内外温差太大了。”李树杰指了指前方,隧道里间隔一段距离就会有一个数字用来标记距离。

从东段南线盾构出发步行了差不多50米,就是离闸口白塔最近的位置,直线距离塔基仅24.02米。这座始建于吴越末期的地标性历史建筑,历经1000多年风雨,白石雕刻砌筑而成的塔身风化严重,在保证文物安全的前提下,两台直径15.03米的超大直径泥水平衡盾构机要在白塔北侧穿越,难度可想而知。

“这几年,我们就是在文物保护区域内精雕细琢。”杭州市城市基础设施建设管理中心工程建设管理处副处长薛飞回忆说,白塔段地下石英砂岩强度相当于普通混凝土的3倍,“最难的是避免施工过程中产生的震动对白塔造成影响。”

经过项目技术团队的严密分析,要保证白塔不受影响,工程施工阶段的标准振动控制预警值需为0.2毫米/秒。这意味着什么?“差不多相当于手机振动时人体能感觉到的振动感。”浙江大学建筑工程学院副教授杨玉龙扬了扬手机,他带领团队负责白塔段文物保护监测、评估工作。

为了确保文物安全,团队专门设计了白塔“健康监测数字平台”,在白塔四周安装了5个监控摄像头,同时安装监测塔身结构的振动、倾斜、裂缝、沉降和变形等在线监测设备,对白塔进行24小时不间断“看护”,一旦塔身结构发生异常变化如沉降、裂缝等,数字平台会立即报警,报警信息会实时发送到工程各单位主要人员手机上。

如果说这些因素还可以提前预测,那么外部天气的影响则是最大的不稳定因素。地面阵风较大、短时暴雨都可能触发预警,需要第一时间停止施工、排除风险。

“正常情况下,掘进100米大概是1个月的时间,但白塔段我们用了3个月。”重走这短短100米,李树杰算了算,这相当于1天才“啃”下1米多一点。

白塔段施工结束后,文物保护监测团队还进行了一个月的近距离勘查测试。大家结合在线监测数据统一分析,评估确定白塔塔身、塔基、阑额等均无变化,这才松了口气。

隧道内匝道施工。受访者供图

软硬不均,与15种地层“角力”

项目部监控室里,摆放着各式各样的石头,都是从隧道里掘出来的岩层样本。从晶莹的石英砂岩、青色的粉砂岩、紫红色的泥质粉砂岩、圆砾到淤泥质粉质黏土,由此可见整个工程的地质条件之复杂。

项目范围内涉及15种软硬不均的地层,强度从1兆帕到102.8兆帕不等:如果说白塔段是与石英砂岩的“硬碰硬”;中河段则是粉土、粉砂等易扰动的软弱地层,不仅容易地表沉降“超标”,还容易让隧道本身“上浮”……“就像做一场精确的外科手术,为了能在每一种地层顺利‘穿’过,施工时我们就需要因地制宜。”薛飞给我们举了一个例子,比如钱塘江大桥段“上软下硬”,上方土层强度仅一两兆帕,像晒干的硬面团;下方岩层强度却有60兆帕,堪比钢板。这种巨大反差极易引发地面突然沉降,甚至损坏施工设备。施工团队通过注浆提前加固地层,让盾构影响范围内的地层强度尽量均匀,平均每前进1米就需注入约350立方米的注浆材料。

如今走在贯通的隧道里,已经看不到盾构机掘进时的艰难,只有混凝土管片环环相扣组合成的隧道弧形穹顶——很难想象这里曾是一场与15种软硬不均地层的“地下角力”。

我们仔细观察,发现管片上刻有B、L、F三种不同字母和箭头,B是标准块、L是封顶块、F是邻接块,箭头指向拼装方向。每片管片上还印有红色喷漆,标明编号、施工人员。这些信息,在隧道铺装防火板之后都将不再可见,它们就像刻在地下的“密码”,不仅是施工的记录,更是无数建筑者与历史对话、与地层较劲的见证。

“现在的施工跟以前可不一样,大部分是预制件,提前做好测算,现场像搭积木一样组装起来。”项目总包部副经理刘龙指了指前方一段未铺设完成的地面,建议我们看看有什么不同。

完成混凝土管片拼装的之江路隧道截面是一个规整的圆形,铺设的口子形预制件和两侧的车道板将它分为上下两部分,上半部分就是我们常见的车行隧道,隐藏在路面之下的部分则有3条输水管廊。

我们走的那段隧道正在铺设输水管廊,路面尚未封闭,从侧面看到车道板厚度——足有三四十厘米厚,给下铺的管道足够的安全空间。等管廊启用,千岛湖的水就会通过管廊一路“潜行”,奔向杭州各片区。

空间有限,仿佛在地下“穿针”

当年钱塘江大桥手稿是中国桥梁专家茅以升一笔笔勾画的,如今之江路隧道则用上了“数字孪生隧道”。“现在我们的监测精度已经达到亚毫米级了。”薛飞说,工程启动前整个团队曾专程到茅以升先生像前瞻仰,“我们希望对照钱塘江大桥,在地下打造另一个百年精品工程。”

隧道在之江路上设有匝道,匝道盾构隧道需连续穿越之江路、复兴路、地铁4号线等重要交通线路,还涉及抗咸渠、中河、排洪渠、西湖引水管等民生基础设施,不能有任何偏移。方案研究阶段曾考虑过开挖方式,最终出于文物保护的原则选择了盾构方式。然而留给盾构施工的空间非常有限——下穿中河最小净距仅3.3米,上跨地铁4号线最小竖向净距约3.2米——盾构机就像在地下做“穿针”手术,一边注浆加固一边监控推进。

地铁每天照常运营,乘客们大概也不知道距离他们头顶三米多一点的地方,有一台“巨无霸”正在“穿针引线”。

“走,带你们去看看检修通道,以后输水管廊和隧道投用,日常巡检和维护都靠它们了。”项目现场施工负责人徐江鹏带着我们一路往隧道深处走。2条管廊中间是约两米宽的人行通道,供人进行日常巡检和维护。

新建的输水管将与现有的水网形成“双重保障”,更好保障杭州主城区供水管网互联互通,进一步强化城市供水保障能力。输水管直径超过两米,内壁层摸起来有细腻的颗粒感,并排站两个成年人绰绰有余,必要时工作人员可以进入管道进行清洁和维护。

输水管埋设仍在施工中,隧道内附属结构、机电安装及装饰装修等也正在进行,隧道深处时不时传来机器作业的声响。越往隧道口走,越来越接近印象中隧道的模样。

在我们眼中5.6公里的隧道,对薛飞这些亲历者来说,是从2018年10月启动项目研究开始长达7年的攻坚。据介绍,项目建成后,之江路的主要过境交通功能将转移至地下,不仅通行能力提升1.5倍,还能增加更多的慢行空间。地上的绿色交通网络和地下更新的水网格局,写出属于杭州的“地下史诗”。