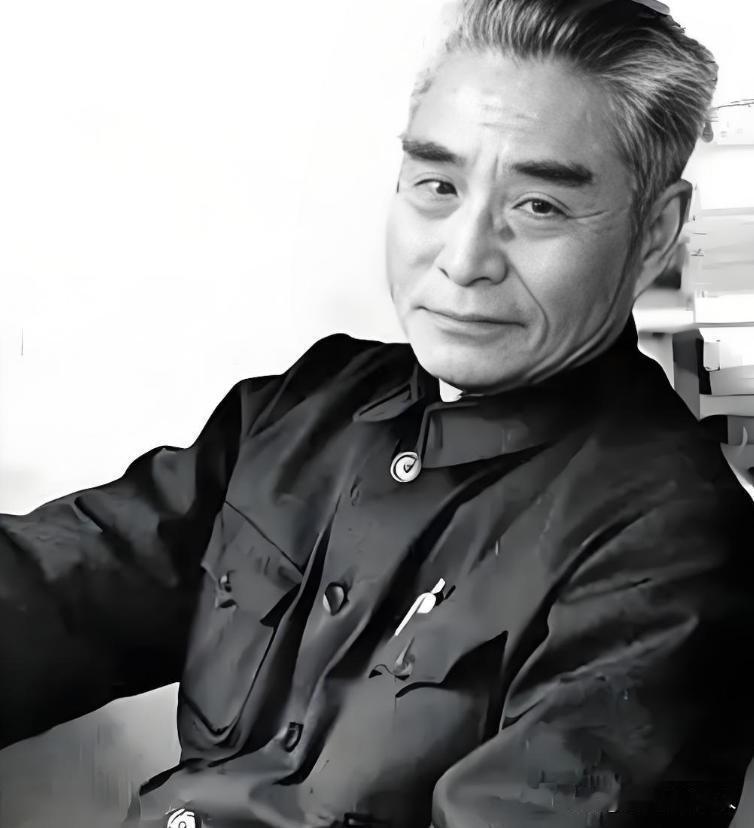

1976年伟人不幸与世长辞。1975年3月才被释放的黄维怎么也没想到,自己的名字会出现在治丧委员会的名单上,并且还被安排为伟人守灵。黄维听到消息后激动不已,守灵时,内心悲恸无比,以至老泪纵横,恰巧一位摄影师无意间拍下了这珍贵一瞬。 主要信源:(抗日战争纪念网——王楚英:抗日战争中的黄维) 1976年9月的北京城笼罩在肃穆的氛围中。 长安街两旁梧桐树的叶子开始泛黄,秋风中站满了自发前来送行的群众。 人群中有一位身着深灰色中山装的老人格外引人注目,他胸前佩戴着白色绢花,神情凝重地望着人民大会堂方向。 这位老人就是不久前刚获特赦的黄维,此刻正站在守灵人员的队列中,准备为毛主席守灵。 这位原国民党将领的人生轨迹充满戏剧性。 1924年,二十岁的黄维怀着一腔报国热情,考入黄埔军校第一期。 在校期间,他常常在凌晨四点就起床练习操典,深夜还在油灯下研读兵法。 这种勤勉态度让他深得教官赏识,也与陈赓、徐向前等同学结下深厚友谊。 1937年淞沪会战爆发时,黄维任第67师师长。 罗店战役中,他冒着炮火在前线指挥,军装被弹片划破多处仍坚持不下火线。 这场持续十昼夜的血战,阵地上尸横遍野,黄维的部队伤亡超过九成,但成功阻滞了日军进攻步伐。 战后清理战场时,士兵们在他曾经站立指挥的地方,捡到十多块弹片。 1948年冬,淮海战役中的双堆集成为黄维军事生涯的转折点。 被围期间,解放军多次派人劝降,甚至将他子女写的家书送进包围圈。 被俘时,他混在普通士兵中,却因手上的瑞士手表和挺直的军人姿态暴露了身份。 在战犯管理所的最初几年,黄维总是面壁而坐,拒绝与任何人交流。 转变发生在六十年代。管理所医务人员发现他咳血,经检查确诊为晚期结核病。 周恩来总理得知后特批用宝贵的外汇从香港购买链霉素。 经过两年精心治疗,黄维的病情得到控制。 更让他感动的是,1972年痔瘘复发时,管理所特地请来沈阳的专家,在简陋的条件下成功为他实施手术。 特赦后的黄维被安排在全国政协文史资料研究委员会工作。 他每天骑着一辆老式自行车上班,伏案整理抗战史料时总要戴上老花镜。 在撰写回忆录时,他特别强调平型关、台儿庄等战役的历史意义,认为应该客观记录全民族抗战的史实。 这些观点得到了有关部门的重视,部分建议被采纳到抗战史编纂中。 毛主席逝世消息传来时,黄维正在档案室查阅资料。 他放下手中的放大镜,久久凝视着墙上的毛主席画像。 当得知被选入守灵名单时,他特意找出那套珍藏多年的深色中山装,用熨斗仔细熨烫平整。 守灵当晚,秋夜凉意袭人,六十八岁的黄维始终保持着标准军姿,直到仪式结束才悄悄拭去眼角的泪水。 晚年黄维最大的心愿是看到祖国统一。 他经常对来访的台湾友人说: "两岸同胞都是炎黄子孙,应该携手共创民族复兴。" 在政协会议上,他建议建立抗战纪念馆,全面展示正面战场和敌后战场的抗战史实。 这些建议推动了后来中国人民抗日战争纪念馆的筹建。 1989年春天,黄维因心脏病住院。 在病榻上,他仍关心着两岸关系发展,叮嘱子女要为国家统一贡献力量。 3月20日,这位饱经沧桑的老人安详离世,骨灰安放在八宝山革命公墓。 墓碑设计简洁朴素,只有姓名和生卒年月,与周围革命先烈的墓碑风格一致。 每年清明,都有不同年龄段的民众前来献花。 有抗战历史研究者带着史料前来考证,有黄埔同学的后代前来追忆先辈,也有普通游客驻足阅读墓志铭。 他们带来的鲜花中,常常夹着写着"抗日英雄"字样的小卡片。 这段历史启示我们,评价历史人物需要全面客观。 黄维最终能安息八宝山,既是对他抗日功绩的认可,也体现了共产党人"爱国一家"的宽广胸襟。 这种对待历史的态度,正是中华民族走向伟大复兴的重要精神基石。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!