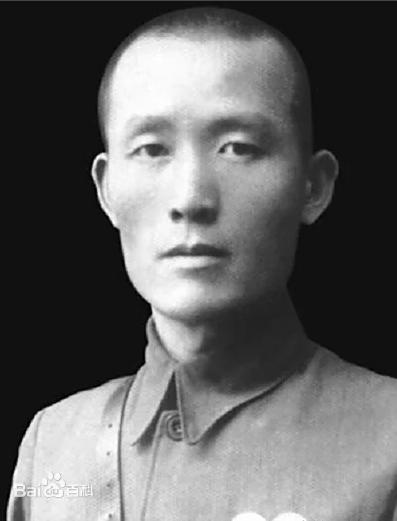

吴石牺牲后,接替他的徐会之更是我党王牌,但他竟然选择向国民党自首,因此他背负多年骂名。可多年后,人们却发现徐会之当年自首的背后,竟然隐藏着令人感动的真相。 1951年的台北,白色恐怖笼罩全岛。在中共在台情报负责人吴石将军因蔡孝乾叛变而英勇就义后,整个地下情报网络几乎被连根拔起。 就在这至暗时刻,一位名叫徐会之的中共王牌特工临危受命,毅然赴台接替吴石的工作,而他随后做出的“自首”决定,却让他背负了数十年的“叛徒”骂名。 直到多年后解密的档案才揭示,这竟是一招精心设计的“阳谋”,是隐蔽战线斗争中一次极其勇敢和智慧的自我牺牲。 徐会之并非普通特工,他有着极为特殊的背景。作为黄埔军校一期的毕业生,他在国民党内官至中将,曾担任汉口特别市市长,甚至是蒋介石政工系统内所谓的“四大金刚”之一。 然而,这份显赫的国民党履历背后,是他早在1924年就经董必武、陈潭秋介绍秘密加入中国共产党的忠诚底色。 在汉口市长任内,他利用职务之便,将大量接收的日伪资产转化为中共的地下电台、交通站和印刷所,甚至秘密预留通道以供解放军日后入城。 1950年3月,当徐会之经香港抵达台湾时,环境已异常凶险。他最初的重大任务是策反台湾省保安司令部副司令彭孟缉,此人是蒋介石的心腹,手握重权。 然而,这个目标选择的风险极高,彭孟缉对蒋介石忠心耿耿,在三次会面后便认定徐会之有问题,将其列入“异动分子名单”并上报。与此同时,国民党保密局也通过其他线索盯上了徐会之。 在身份即将暴露的绝境下,徐会之做出了一个令所有人愕然的决定:主动向他的黄埔一期同学、国民党“国防部”政务次长袁守谦“自首”。 这一举动在当时看来,无异于变节投降,也让他长期背负污名。但后来的研究显示,这份“自首书”实则是一份充满智慧的战斗檄文,是一招绝地求生的“阳谋”。 在自首书中,徐会之巧妙地使用了多种策略来迷惑敌人、保护同志。他故意将策反彭孟缉的时间说成是1950年3月(实际发生在4月),误导了特务的侦查方向,为其他情报员转移创造了时间差。 他更是在信中夸大其词,描述彭孟缉在会谈中“明显出现思想动摇”,这招离间计竟然短期奏效,导致彭孟缉一度被调离实权岗位。 此外,他还虚构了一个遍布台湾各军事要塞的“长江7号”情报小组,迫使国民党投入大量人力物力进行徒劳的筛查,从而掩护了真正的地下网络。 即使身陷囹圄,徐会之的斗争也未曾停止。在青岛东路的军法局看守所内,他与同被关押的黄埔同学李玉堂中将,用《黄埔军歌》作为暗号进行交流,将获取的台湾军事情报通过送饭的伙计传递出去。 他曾用米汤将重要情报写在烟纸上,卷成烟卷传递出狱,解放军在1951年9月据此成功破译了国民党“沱江计划”的部分军事部署。 尽管徐会之的“自首”策略一度让法庭考虑对其从轻发落,但蒋介石最终亲自批示“应即枪决可也”。1951年,徐会之在台北马场町刑场英勇就义。 就义前,他提出了三个要求:面朝家乡汉口的方向;穿着军装保持尊严;哼唱家乡的歌曲《洪湖水浪打浪》。 由于情报工作的隐蔽性和复杂性,徐会之的真实身份和英勇事迹直到1985年才被国家民政部和安全部审查清楚,被迫认为革命烈士。 1996年,他的遗骨被迎回大陆安葬。如今,在北京西山无名英雄广场,他的名字与吴石等烈士铭刻在一起,接受后人的瞻仰与怀念。 徐会之的故事告诉我们,在波谲云诡的历史关头,忠诚与信仰可能以最隐忍、最曲折的方式展现。 他的“自首”不是懦弱的背叛,而是在明知必死的结局下,为保护组织、迷惑敌人而进行的最后一次,也是最深沉的进攻。 你认为在隐蔽战线中,这种需要承受巨大误解的牺牲更难,还是直面枪口的牺牲更需要勇气?欢迎在评论区分享你的看法。 信息来源: 武汉科技大学——【校史】民国传奇人物徐会之