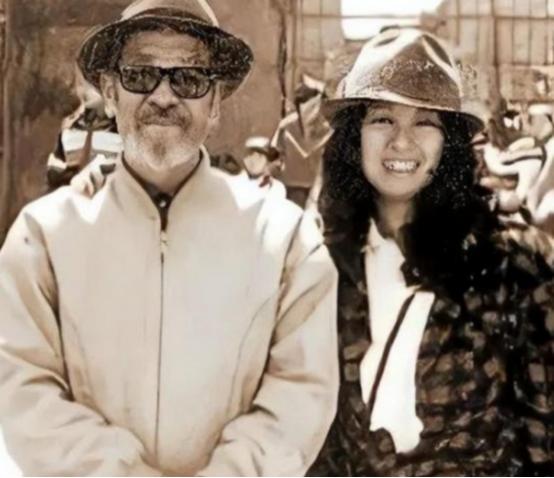

1990年,46岁的三毛跑到新疆,和76岁的王洛宾同居,王洛宾拒绝和她同房,三毛一气之下,收拾行李,凌晨飞回台湾,给王洛宾寄了一封绝笔信。 “你总是那么勇敢,却连后退都带着风。”这句话或许最适合形容三毛与王洛宾之间的故事。 王洛宾一生致力于西北民歌的采集与传播,而三毛则在台湾成长,以其散文与旅行经验闻名,两人年龄差距巨大。 但三毛在看到王洛宾的经历后,对其产生敬慕之情,她曾赴新疆,在乌鲁木齐下榻,主动前往王洛宾的住所。之后,她频繁寄信给王洛宾,信中流露出“你无法要求我不爱你,在这一点上,我是自由的”等痴情话语。 在同住期间,三毛曾提出要住进王洛宾的家里,带去自己的衣物与生活用品,期待更为平凡、日常的相伴生活。王洛宾为了让她住得舒适,添置了床垫和地毯,但最终并未如三毛所愿发展。王洛宾以“我已老”、“无法承担”等为由,婉拒了更进一步的亲密关系。 随后三毛带着心伤返回台湾,这段关系也因此宣告结束。 这段关系之所以引人注目,不仅因为年龄差、地理距离、文化背景的差异,更在于两颗孤独灵魂的碰撞。三毛一直以流浪者身份定义自己,她对自由、对爱的渴望从未平息;王洛宾则是深沉、经历丰富、带着历史与责任的人。 46岁的三毛渴望建立连接、希望被理解、希望有一个根;而七十六岁的王洛宾更多地被人生阅历、社会责任、名声包袱束缚。他或许想安静,或许觉得这段情感太煽动、不合时宜,于是拒绝了更进一步的亲密。 这一刻,对三毛而言,比其他任何拒绝都更加刺痛。 从三毛凌晨飞回台湾来看,她可能无力接受“想象中的陪伴”与“现实中被拒绝”的落差。绝笔信象征她对这段裂缝的终结。更广义地说,她的死并非单因这段感情,而是长期积压的失落、寂寞、病痛与自我伤害倾向的结果。 三毛爱的方式是飘忽而坦诚,但她未必能承受被拒的沉痛。王洛宾的拒绝无情亦有情,他知道自己不能给出那段爱里最热烈的回应。两人像两列在夜色中交会、隔轨而行的列车,短暂靠近,却终究各自驶向远方。 所以爱不仅是感觉,更是条件、时机、身份、责任的综合体。即便两颗心在某一刻交汇,也可能因现实而夭折。真正的爱,有时不是轰轰烈烈向前,而是在你想靠近时,对方说一句:“对不起,我不能。”而你接受了这句“对不起”,仍选择祝福。 这份成熟,是三毛与王洛宾故事中最让人心疼的地方,也是最难得的情感真谛。 信息来源: 青岛新闻网丨纪念王洛宾:我父亲和三毛凄美的爱情之憾 文丨小王 编辑丨史叔