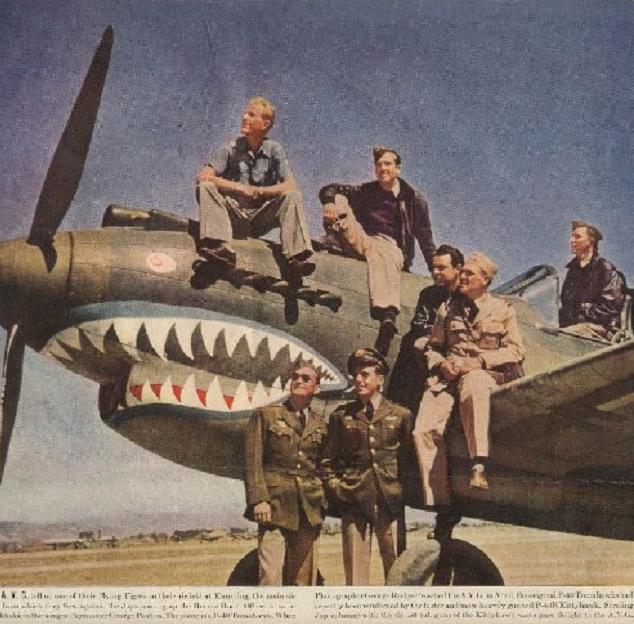

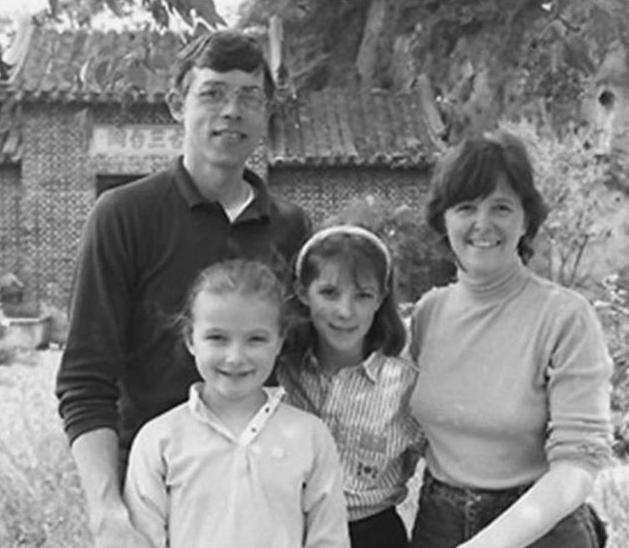

美国飞虎队唐迈克,带祖孙三代定居中国,给俩孙女起名为爱中爱华 1940年,唐迈克首次以交换生身份来到中国,在福建英华中学任教。日军空袭造成的平民伤亡让他深感震撼,他与学生组建时局讨论社团,激发抗日热情。 1942年,已回国完成学业的唐迈克得知美国组建飞虎队支援中国,立即报名,以穆蔼仁的中文名重返中国。战火中的中国让他震撼,福州街头被炸毁的庙宇旁,老妇人仍坚持每日焚香祈福。 这种坚韧触动了他,在英华中学教书时,唐迈克给自己取名"穆蔼仁",取"仁者爱人"之意。 日军空袭期间,他带学生躲进山洞,用炭笔在岩壁上教英语,这些细节鲜为人知却体现乱世中的师生情谊。 1942年,穆蔼仁被编入陈纳德航空队,负责侦查日军在厦门的动向。 穆蔼仁凭借熟悉福建地形和日语的能力,主要负责侦察日军动向、审讯战俘等任务,成为“飞虎队地下的眼睛”。 他与当地军民并肩作战,战火中的情谊让他深深热爱上中国人民的坚韧与善良。 战争结束后,他返回美国,但中国记忆如影随形,他用漫画记录抗战见闻,其中一幅描绘中国村民用竹梯救飞行员的场景,后来成为家族传家宝。 不久后,穆蔼仁携带自己的妻子来到中国,生下了儿子穆彼得。 他们的儿子穆彼得在福州鼓岭出生,童年由福州保姆“三嫂”照顾,从小浸润在福州话和中国习俗中。 尽管年幼时随家人返美,穆彼得在父亲影响下考入哈佛大学学习汉语,成为“中国通”,并决心回到中国 可因为中美关系处于冰点,他们一家只能默默思念是中国。 直到1988年,穆蔼仁才能再次回到中国,这次他已经当爷爷了。 此事,他已经有了两个可爱的孙女,穆蔼仁在两个孙女出生后,给她们取了两个中文名字,穆爱江、穆爱苏。 但是姐妹俩在1995年随着父亲迁到中国时,又被改名叫穆爱中、穆爱华。 在南京定居后,穆彼得要求女儿们上午学中文课程,下午才接触英语,这种文化优先的教养方式在当时外国家庭中极为罕见。 姐妹初到南京时,因金发碧眼的外貌被同学围观,但她们用快板表演《西游记片段》迅速融入集体。 1995年春晚导演发现她们时,两人正在胡同里和邻居孩子跳皮筋,即兴表演的京剧《卖水》赢得满堂彩。 姐姐穆爱中后来专攻心理学,将中国道家思想融入心理治疗。 妹妹穆爱华在央视《一笑茶园》节目中以茶文化打通中外交流,她们用专业能力超越了"洋面孔"的符号化存在。 穆蔼仁晚年看到孙女在中国成长并取得成就,深感欣慰。 2005年他在美国病逝前仍念念不忘中国,部分骨灰于2015年由其子穆彼得撒入闽江,实现其“归根”愿望 而穆彼得获得中国永居权后,将父亲抗战时期的飞行徽章捐给福建博物馆,完成从"客居"到"归乡"的转变。