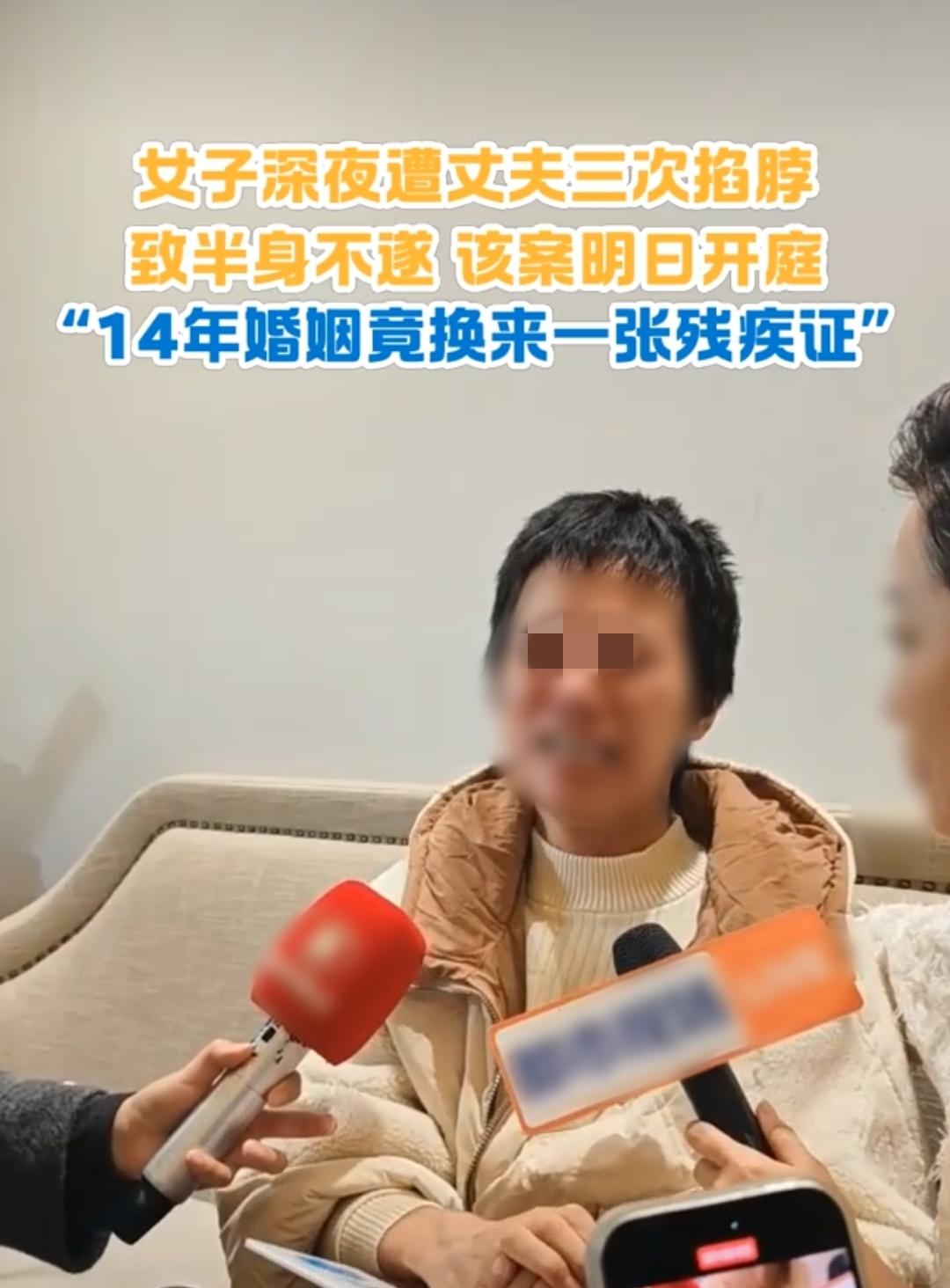

河北沙河市杨女士的遭遇,像一根刺扎进了无数人的心里。2022年那个凌晨,醉酒的丈夫掐住她脖子的瞬间,不仅掐断了她的人生,更掐碎了儿子对家庭的最后一这个原本活泼的少年,因目睹母亲被殴打致半身不遂,患上严重抑郁症,甚至产生过自杀念头。当杨女士坐在轮椅上对着镜头说“我后悔没早点反抗”时,屏幕前的网友集体破防:原来家庭暴力的阴影,从来不是两个人的战争,而是一代人甚至两代人的噩梦。 家暴现场的每一秒,都是孩子精神世界的崩塌。杨女士的儿子在案发时只有十几岁,当醉酒的父亲将母亲按在床上殴打时,他可能跪在床边哭喊,可能颤抖着拨打110,也可能在绝望中攥紧拳头却不敢上前——这种无力感会像毒药一样渗透进骨髓。心理学研究早已证实,目睹家暴的孩子,大脑杏仁核会持续处于应激状态,他们可能突然对酒瓶产生砸人的冲动,可能在深夜被噩梦惊醒,甚至像杨女士的儿子那样,把母亲的残疾归咎于自己“不够强大”。这种自我攻击的思维模式,往往比身体伤害更致命。 更令人心碎的是,这种创伤会像基因一样“遗传”。台湾地区的研究数据显示,从小目睹家暴的男孩,成年后对伴侣施暴概率比普通人高5.27倍;女孩成为受害者的概率则高达4.3倍。就像那位在《演说家》舞台上哽咽的女导演黄莉,她用了二十年才明白:父亲打母亲时,母亲转而殴打她,不是因为不爱,而是被暴力扭曲的心灵已无法正常表达情感。这种扭曲的“爱”,让多少孩子在成年后要么重复父母的暴力模式,要么在亲密关系中永远蜷缩成刺猬。 杨女士的悲剧不是孤例。南阳某男子虐待母亲致其自杀,老人选择结束生命前该有多绝望;某村二女儿为拆迁款将八旬母亲打成瘫痪,其他姐妹带着调解员上门时,老人身上巴掌大的褥疮触目惊心……这些案例背后,都有无数个像杨女士儿子那样躲在角落哭泣的孩子。他们可能在作文里写“我的愿望是爸爸妈妈别再吵架”,可能在日记本上画满破碎的家庭,也可能像那位用自残威胁父亲戒酒的男孩,在身上留下一道永远的疤。 家庭本该是避风港,却成了暴力训练场。当我们为杨女士儿子的遭遇心痛时,更该思考:如何让更多人明白,家暴不是“家务事”,而是穿透代际的利刃?如何让基层社区、学校、警方形成保护网,让受害者敢发声、能求助?如何让每个孩子都知道,目睹暴力时,你不需要“懂事”地沉默,你的尖叫、你的眼泪、你颤抖着拨出的110,都是在拯救自己的人生? 此刻,杨女士的案子即将开庭,但千万个“杨女士”还在黑暗中挣扎。你愿意为她们点亮一盏灯吗?在评论区说说你的故事或建议——或许你的声音,就是某个孩子等待已久的救命稻草。 (案例来源:大象新闻)