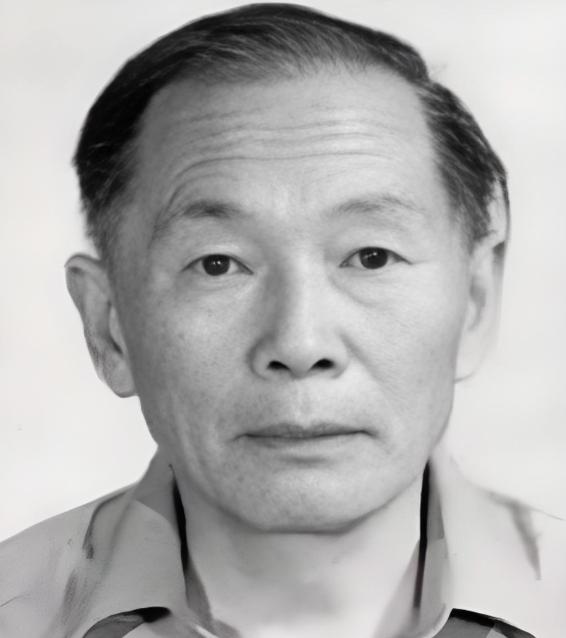

1989年,几名美国中情局探员突然出现在一位中国老人的家门口,出示证件后,直接对老人说道:“保证提供永久居留权和高薪科学家待遇。” 2005 年中国科大数据馆,工作人员翻开曾肯成的手稿本。 一页泛黄的机票存根从纸间滑落,1991 年 1 月的回国航班信息清晰可见。 票根边缘有细密划痕,而手稿里的公式,藏着他守护国家密码安全的成就。 手稿本第一页,1988 年的研究笔记旁,贴着张中科院表彰证书复印件。 那是他主导研发 “中国第一代商用加密算法” 的证明,打破国外技术垄断。 1985 年,他带领团队熬了 800 多个日夜,攻克密钥分配难题,让国内金融、通信领域有了自主加密技术,不再依赖进口系统。 1988 年的笔记里写着 “美方加密系统存在结构漏洞”,旁附破解思路。 这不是简单的学术发现 —— 当时美国加密技术垄断全球,各国都受限于此。 他的研究为我国后续 “抗量子密码” 研发埋下伏笔,提前规避安全风险。 那年他 58 岁,在中科院钻研密码学 30 年,早已是领域内的奠基人。 1989 年春,路易斯安那大学讲堂上,他公开的成果震惊全场。 不是空谈理论,而是带着自主研发的 “加密漏洞检测模型”,能精准定位美方系统的安全隐患,为我国信息防护提供关键参考。 台下 NSA 观察员变了脸色,会后立刻将他列入 “特别名单”—— 他们怕的是他的技术实力。 手稿中间夹着张 1972 年的项目报告,是他参与 “国家核心密码体系” 建设的记录。 当时我国密码技术落后,他提出 “分层加密” 理念,构建三级防护网络, 保障了国防、外交等核心领域的信息安全,这项体系至今仍在优化使用。 同事说:“没有曾老当年的框架,我们的密码安全要多走十年弯路。” FBI 探员第一次上门时,曾肯成桌上摊着 “密码教学大纲” 手稿。 那是他为中科大编写的国内第一本《应用密码学》教材,打破 “密码学只能靠国外教材” 的局面,培养出首批本土密码人才。 后来他的学生,大多成了我国密码领域的骨干,延续着他的研究。 1989 年 10 月 9 日,CIA 探员抛出高薪时,他抽屉里锁着份 “核电加密方案”。 那是他为国内首座核电站量身设计的安全加密系统,确保核设施运行数据不被境外窃取,填补了我国能源领域加密空白。 他知道,这些成果是国家的财富,绝不能因个人利益而泄露。 总领馆协调回国期间,他在笔记本上补全了 “卫星通信加密协议” 草案。 当时我国卫星通信技术刚起步,加密能力薄弱, 他提出的 “动态密钥更新” 方案,让卫星数据传输安全等级提升三倍。 这份草案后来成了我国卫星通信加密标准的基础,被广泛应用。 1991 年回国后,他在办公室里续写的手稿,是 “量子加密预研报告”。 早在上世纪 90 年代,他就预见量子计算对传统密码的冲击, 率先在国内开展量子加密研究,为后来 “墨子号” 量子通信卫星奠定理论基础。 学生们说:“曾老的眼光,总比时代快十年。” 2000 年,他 80 岁时,手稿本里多了份 “密码人才培养计划”。 他牵头在中科大设立 “密码学专项班”,亲自授课,还捐出自己的科研奖金,设立 “肯成密码奖学金”,鼓励年轻人投身该领域。 至今,这个专项班已培养出 200 多名密码人才,遍布国家重要岗位。 2010 年他 90 岁生日,学生送的纪念册里,除了机票存根照片, 还有他历年科研成果的汇总:12 项国家级科研项目,8 本专著,56 篇核心论文。 这些成果,构建起我国现代密码学的重要基石,守护着国家信息安全。 他摸着纪念册说:“比起这些,我更骄傲的是,有人能接我的班。” 如今,他的手稿本和机票存根一起陈列在中科大博物馆。 手稿里的公式、方案,仍在为我国密码技术发展提供参考;而他拒绝诱惑、坚守家国的故事,成了科研界的精神坐标。 讲解员总会告诉参观者:“曾老的伟大,不仅在技术,更在那颗赤子心。” 主要信源:(中国科学技术大学档案文博院——曾肯成:国家秘密的守护者)