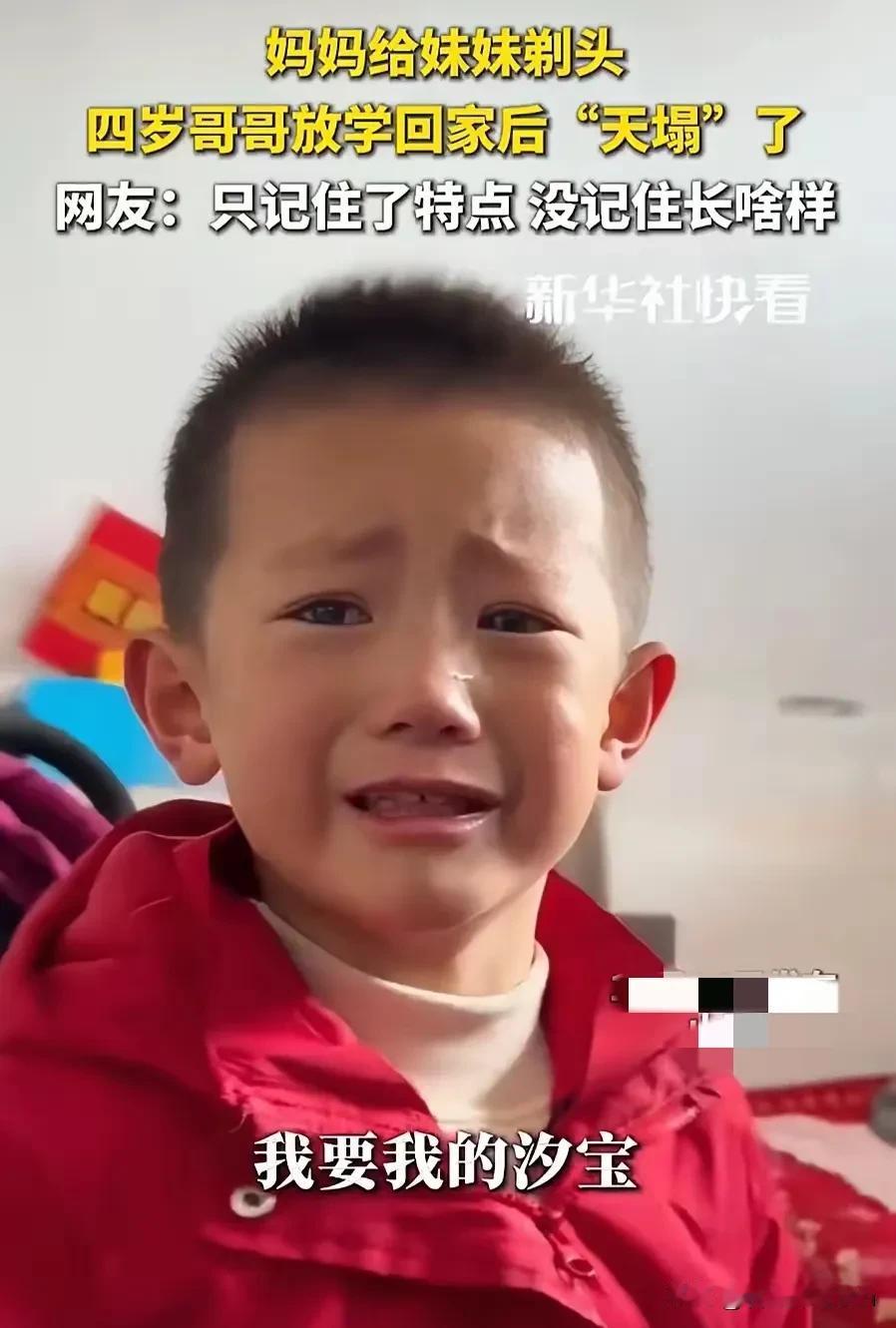

太好笑了!山西,一名四岁男孩放学后赶紧回到家中,本想着逗四个月的妹妹玩,没成想,下午妈妈给妹妹剪了头,哥哥一下就认不出来了,眼泪哗的就掉了下来,指责妈妈给妹妹换了。网友:只记住了特点,没记住长啥样! 男孩进门扔下小书包就往婴儿房跑,那是他每天雷打不动的习惯。妹妹出生后,他总把幼儿园得的小红花贴在婴儿床栏杆上,连吃零食都要掰碎了递到妹妹嘴边——尽管妹妹还不会吃。那天他扒着婴儿床栏杆,盯着里面的小人看了足足三秒,小脸瞬间垮了,大颗眼泪直接砸在床单上。“这不是我妹妹!”他拽着妈妈的衣角猛晃,声音里全是哭腔,“你把我妹妹弄哪儿去了?她头发不是这样的!” 妈妈又好气又好笑,蹲下来指着妹妹的眉眼给他看,说只是头发太长挡眼睛,剪短了更凉快。男孩根本不听,趴在床边呜咽,手指一遍遍摩挲着妹妹原本毛茸茸的头顶位置,那是他以前最爱摸的地方。他记不住妹妹具体的眉眼轮廓,却把那头柔软的胎发当成了辨认妹妹的标记,就像很多学龄前孩子一样,依赖最显眼的外在特征记住亲近的人。 这事儿看着滑稽,背后藏着的其实是孩子最纯粹的依恋。四岁孩子的认知还在发展,他们对人的记忆常常锚定在某个突出特点上,发型、衣服甚至随身物品都可能成为关键符号。妹妹的胎发在他眼里,早就和“家人”这个概念牢牢绑在了一起,突然消失的特征打破了他认知里的熟悉感,恐慌和委屈自然跟着冒了出来。 男孩的反应也戳中了很多二胎家庭的日常。家里添了新成员后,大宝往往会用自己的方式建立和小宝的联结。他可能会抢着帮妈妈递尿布,会在小宝哭闹时笨拙地唱歌,这些细碎的举动都是在确认自己“哥哥”的身份,也是在守护这份新的亲情。头发的变化看似小事,却动摇了他这份联结里的重要坐标。 妈妈后来抱着男孩坐在床边,让他摸摸妹妹的小手,听听妹妹的哭声。熟悉的触感和声音慢慢安抚了他,他抽噎着问:“明天头发能长回来吗?”妈妈说慢慢会长,他才皱着眉点点头,伸手轻轻碰了碰妹妹的短头发,像是在重新认识这个“有点不一样”的妹妹。 很多人只觉得孩子的反应好笑,却忽略了这背后的认知规律。学龄前孩子的世界里,不变的熟悉感意味着安全,任何突然的改变都可能引发他们的情绪波动。这种反应不是“笨”,而是他们认知发展过程中的正常表现,恰恰说明他们在认真观察和记住身边的人。 更值得留意的是这份兄妹间的情感。男孩的哭闹里藏着的全是在乎,他怕失去这个刚熟悉不久的小亲人,怕家里少了那个能让他发挥“哥哥”身份的小家伙。这种未经修饰的在乎,在多孩家庭里格外珍贵,也是孩子间情感联结的起点。 孩子的世界从不是成人想的那么简单,一句哭闹可能藏着复杂的认知和深厚的情感。读懂这些看似幼稚的反应,才能更贴近孩子的内心,也才能更好地守护那些纯粹的亲情。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。